神秘湘西有一座南长城,明清两朝修建,见证苗疆儿女顽强不屈历史

开篇:

总说长城在北方,岂知南国有巨防;凤凰城外营磐岭,碉卡巍巍壮西湘。(罗哲文教授)那是2004年4月22日,国家文物局古建筑专家组长罗哲文教授在凤凰县永兴坪哨卡遗址经过仔细观察后发出了惊叹声:“这就是我寻找了近半个世纪的南方长城啊!“

从此之后,南长城掀开了它神秘的面纱,开始为世人所知。虽然南长城远远没有北长城雄伟,但是它是我国南方唯一的一座长城,更是见证了苗疆儿女顽强不屈的历史。

南长城,是苗疆边墙防御体系。

苗族一直是一个彪悍的民族,南长城是明清两朝为了防止生苗(未服从朝廷的苗族)造事,巩固自己在边远地区的统治而修建的一座军事防御体系。朝廷在南长城上派了重兵把守,沿用了很多年,直到1936年,爆发了苗民革屯运动后才被废弃。

今天我们就去看看这座苗疆南长城吧,

先去看看它的一些关键数据。

●苗疆南长城的修建时间:

明清两朝修建,始建于明嘉靖三十三年(公元1554年)

●苗疆南长城的修建原因:

防止生苗造事,镇抚当地苗族

●苗疆南长城的废弃:

1936年,爆发苗民革屯运动后被废弃

●苗疆南长城的影响:

有军事防御和划分疆界的作用,朝廷巩固了在边远地区的统治,但是也阻断了经济文化的交流。

明清两朝为何会修建南长城?

苗民,即九黎之后。《五帝本纪》苗族是一个顽强的民族,是九黎部落酋长蚩尤的后人。大约在4600年前,黄帝和炎帝组建的部落联盟和蚩尤率领的81个氏族部落为了争夺肥沃的中原地带爆发了涿鹿之战。蚩尤战败被杀,战败的蚩尤部落一部分融入华夏民族,一部分不愿意屈服的就开启了苦难的迁徙史。

苗族儿女为了更好生存下去,在历史上曾经有过大规模的五次迁徙,湘西和黔东境内的苗族就是三苗部落联盟被分化瓦解后,被流放到崇山的那支苗族先人迁徙去的。

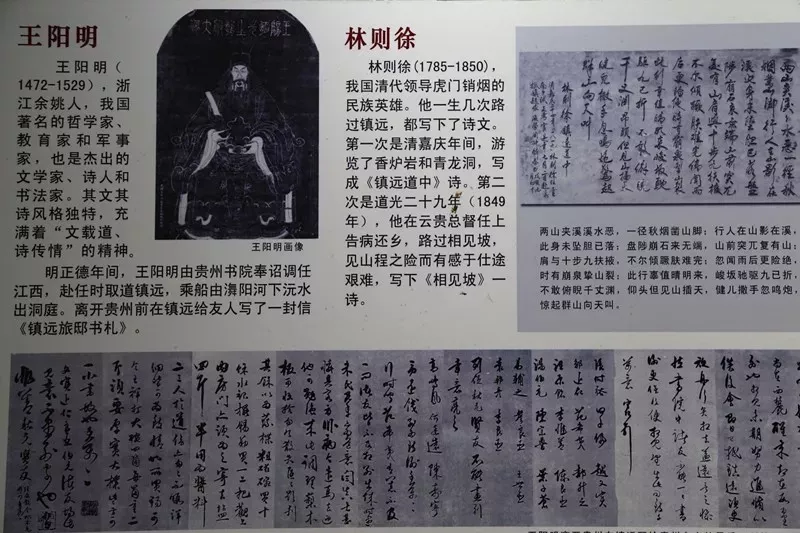

乾嘉苗民起义领袖吴八月

苗族儿女在远离中原朝廷的边陲地带湘西生息繁衍,但是苗族是战神蚩尤的后人,是一个彪悍的民族。面对中原朝廷越来越重的苛捐杂税,他们一次次揭竿而起,苗疆南长城就是在这个背景下修建的。

”农之有畔熟,险阻于目中,规利害于掌上,然后守可得而固,战可得而克也”。《抚治苗疆议》朝廷为了稳固统治修建了南长城,苗疆南长城修建后,就把湘西苗疆南北隔离起来了,就是把服从朝廷的熟苗和汉人与不服从朝廷的生苗隔离开了,避免了生苗造事。

明嘉靖三十三年(公元1554年)开始修建南长城,到明朝末年的时候,当地的苗族已经把南长城摧毁了,但是清朝因为需要巩固在当地的统治又修建起来了。

1795年(乾隆五十九年)十二月二十四日,爆发了持续两年多的乾嘉苗民起义,起义被大清付出了巨大的代价镇压后,清政府对这一带苗疆实行的是"均田屯丁","以苗制苗"。

自设屯将田土清丈,苗疆田土存留民间者除隆杨二家外已属于无几。这里的大量良田都被没收了,成了屯田官田,这里本来就是高寒山区,农作物的产量很低,可是却要上缴很大比例的额租,很多人辛辛苦苦一年就是给别人种田等于白干了,他们当然要奋起反抗,这个时候南长城的作用就更重要了。清朝廷又重新修建了这座边墙体系,一边用于军事防御,一边用于划分边界,其实南长城就是镇抚这里苗族的产物,为的是孤立和征服当地的苗族,避免他们造事。

南长城的规模。

南长城当然没有北长城的规模大,但是也是古代工程浩大的建筑。南长城主要在凤凰境内,呈南北走向向两边延伸,南到贵州铜仁的亭子关,北到吉首的喜鹊营,全长190公里。

南长城的现存边墙有13185米。

南长城既然是军事防御体系,当然有指挥中心(总兵衙门)了,这座军事防御体系的指挥中心就是凤凰古城,乾州古城和吉卫古城是这座军事防御体系的分指挥中心。有了指挥中心方便调兵遣将,为了便于驻守和作战,南长城上也修建了很多哨卡,城堡,这里现存有古城堡10座,屯堡130座、碉卡47座,哨所311座、关门座、营盘寨4座,土石边墙残段85处。

如今的黄丝桥古城吸引了无数游客,其实它就是这座军事防御体系中的一座古城堡,也是如今保存最好的一座城堡,它是负责联系各屯堡的。如今走进这座雄伟的石头城堡,还能感受到曾经狼烟滚滚的战场。

南长城高约有八尺,底宽约有五尺,墙顶端宽约有三尺,全部修在险峻的山脊上,而修南长城所用的石料,都是从山下一块块运上来的,当年并没有先进的机器去搬运,这样的工程也是巨大的,花费了朝廷不少的银子,但是为了稳固自己的统治,还是耗时耗力耗财去修建了南长城。

南长城为何被废弃?

傅鼐均田屯勇,百余年来法欠弊生,鼎革以还,变乱相寻。

乾嘉苗民起义被镇压后,湘西实行的是"苗防屯政"体制,在这样的体制下,大部分良田都是屯田官田,大家要缴纳很高的额租,当地百姓辛辛苦苦干了一年的劳动成果大部分都被剥削走了。1912年2月12日,溥仪下诏退位,清朝灭亡了,可是这里还是没有得到改变,当地的国民政府还是继续了之前的"苗防屯政"体制,依旧压榨当地的百姓。

自民国成立,军阀专横,屯政之害。十倍于前。积久弊生毋庸讳饰。逮入民国,时变纷纭,未遑整理。面对有增无减的剥削,当地的苗民再次站了出来,强烈要求废除屯租,收回土地。

民国十五年(1926年),湘西土皇帝陈渠珍的屯物处把总徐章浦负责在麻阳江口收"屯租",和当地的佃户爆发了矛盾,当地的佃户团结起来抓住了他挂牌游行,还烧掉了当初在当地推行屯田的傅鼐画像。

自此之后,反抗不断。1935年,永绥县遭遇灾害收成很少,但是土皇帝陈渠珍却还是不愿意减少额租,还派人去暴力催收,当地的苗民举起举起反屯抗租的旗帜,爆发了麻栗场之役,还取得了胜利,极大地鼓舞了民众的士气,抗租革屯运动轰轰烈烈开展起来了。

自秦朝始皇帝以降,历经二千有余年,秦,汉,隋,唐,宋,元,明,清历朝历代平苗不断,我苗族者何错之过,屯租世代系于苗身纵观全国唯湘西有屯七县仅有。是以子雍不忍袍泽倾苦,与恒良兄,明元弟。挥戈一指,起兵革屯,力求为苗博新天。(隆子雍)1936年,湘西爆发革屯运动。

革屯运动的主体民众就是永绥(现在的花垣县)、凤凰、乾城的苗民,波及到湘鄂川黔四省边区,主要的领导人有革屯三杰隆子雍、吴恒良和梁明元等人。湘鄂川黔四省边区的几十万苗民纷纷响应起义,他们提出的要求就是废屯升科,停止压榨当地的苗民。

革屯军杀屯官,抢屯粮分发给当地的老百姓,还贴出以后不用给官府交租交捐的告示,这在当地是很得人心的。一处的革屯军即使被镇压,但是很快又组建革屯军卷土重来了,面对强大的革屯军武装起义,国民党政府不得不屈服。他们同意了"废屯升科“,湘西"苗防屯政"体制维持了一百四十年后被废除,军事防御体系南长城也就没有用武之地,也被弃用了。

需要说明一件事情,那就是革屯军为当地的苗民争得权力之后,又响应抗日的号召参加了抗日战争,他们参加了长沙会战,常德会战,豫湘桂会战,湘西雪峰山会战等战役,他们是骁勇善战的。他们为自己的生存而战,更为救国而战。

如何评价南长城?

明清两朝修建的南长城有何意义,如何评价南长城?这要从几个方面来看。

第一,对于朝廷而言,巩固了在边远地区的统治。南长城位于苗疆境内,当地有很多的苗民,他们在这里繁衍生息,也是一个彪悍的民族,面对朝廷的剥削,他们多次奋起反抗。明清两朝耗费大量财力修建南长城,将不服从朝廷的生苗和服从朝廷管理的熟苗、汉民隔离开,避免了他们造事,巩固了朝廷在这里的统治,让当地避免了战乱,是有一定的积极意义的。

第二,对于当地苗民而言,阻止了经济文化的交流。虽然南长城有一定的积极意义,但是这也是一座隔离苗民的城墙,它划分疆界,阻断了两地苗民往来,阻止了当地经济文化交流,落后地区更落后信息更闭塞,这是南长城存在的弊端。

第三,如今的南长城成了知名景点。明清灭亡,硝烟早已散去,如今的苗族儿女过上了幸福安稳的生活,南长城不用再承载军事防御的作用了。如今的南长城成了湖南省级文物保护单位,也被当地政府修复了一些城墙,它成了当地的知名景点,吸引了无数人的到来,促进了当地的经济发展。

结束语:

史书上一直有南方有长城的记载,很多专家也在寻找,罗哲文教授也在寻找,直到他凤凰行时才发现自己自己找了近半个世纪的南长城就在脚下了,就是这座苗疆的军事防御体系。它从此有了名字--南长城,养在深闺的它也向世人掀开了自己神秘的面纱。

1957年9月,湘西土家族苗族自治州成立,现辖7县1市,凤凰古城就属于自治州。凤凰古城出了沈从文、熊希龄、黄永玉等名人,而南长城如今则成了当地的旅游新招牌,吸引了更多人的到来。

苗族是一个苦难而坚强的民族,曾经多次迁徙,南长城附近就是苗疆,他们在这偏远地区繁衍生息,面对朝廷的剥削,为了更好地生存下去他们多次起来反抗,而南长城就见证了他们的历史。

要是来到湘西,一定要走上南长城,感受下当地苗疆儿女当初的苦难和如今的幸福。

本文参考文献如下:

《凤凰县志》

《苗防纪事》

《明史湖广土司传》

《湖南民族关系史》

寻找苗疆边墙,苗族苦难历史里的一道长城 苗疆

寻找苗疆边墙

文/ 欧阳文章 图/ 张 谨 向汉品 杨贤清

首发/湘西头条

▲荒败的苗疆边墙:挡住的是人,挡不住的是心

1

驱车,往凤凰县城西南方向行进,山路弯弯,一路颠簸,抵达阿拉营镇境内的亭子关,已是日暮黄昏。

寻找湘西大山深处的苗疆边墙,必须从亭子关始。因为,亭子关是整个苗疆边墙最西端的起点。

深秋时节,万物静穆。夕阳西下,尤添落寞。

或许,我们来得正是时候,只有在这个季节,才能体察到亭子关最真实的生命。

历尽辉煌,抵达沉静,是每个生命的本真。

▲连绵数百里的苗疆边墙见证了战争的伤痛

城墙古老、马厩坍塌、兵营废弃、驿道湮灭……一切都在时光的消磨下变得萧条、破败。永不消逝的是这些石头里迸发出来的战争的味道!

站在亭子关残破的城墙上,思绪,有如这漫山遍野的野花野草,在苍老的城墙下放纵地疯长。

要想揭开“苗疆边墙”的历史真实面目,我们无法回避一个民族——苗族。

史学家格必瑟曾说,“世界上有两个伟大而悲壮的民族,一个是欧洲的犹太民族,另一个是东方的苗族。”

诚如斯言。苗族,的确是一个苦难深重的民族。

她历史悠久,在中国古代典籍中,早就有关于五千多年前苗族先民的记载。苗族的先祖可追溯到原始社会时代活跃于中原地区的蚩尤部落。商周时期,苗族先民便开始在长江中下游建立“三苗国”,从事农业稻作。

它自生成以来,便伴随着被杀戮、反抗、被驱赶、迁徙,他们从黄河流域至湘、至黔、至滇……一路顽强、倔强地生存于中华大地。

▲亭子关城堡从一个时空连接到另一个时空之中

湘西地区自秦汉以来就是传统的苗族聚居区,历史上通常被称为“苗疆”,其位置处于汉代武陵郡五溪地区。具体的范围直至清代文献中才有明确表述:“北至永顺、保靖土司,南至麻阳县界,东至辰州府界,西至平茶平头、酉阳土司,南至五寨司,西南至铜仁府,经三百里,纬二十里,周千二百里。”

其中,靠近汉区的苗民,多归顺于中央王朝,称为“熟苗”,位于腊尔山为中心的“苗疆腹地”的苗民,因未“编户入籍”,“叛服无常”,称为“生苗”。

自秦汉统一以来,湘西苗疆一直游离在中央直接管辖之外而成为“化外”之地。直到明清,随着对边疆的开发和中央政权控制的强化,苗疆民族矛盾激化,苗民起义频发,所谓“30年一小反,60年一大反”。据记载,明朝276年间,发生的苗民起义就达30多次。

特别到了清代前期,清政府在苗疆土司统治区域实行“改土归流”,并对“生苗区”进行大规模的军事征服,力图将整个苗疆地区纳入中央征服的直接管辖,苗疆领地越来越小。尤为甚者,随着清代“改土归流”的推进,大量汉土居民涌入,与苗民争夺土地,导致人地关系恶化,最终引发了乾嘉苗民起义。

清廷调集七省18万兵力,费时两年有余,余波延续到嘉庆十年,耗费军费数千万两白银,才最终平定起义,清军两位统帅福康安与和琳相继亡于苗疆。

和琳死前曾给当时圣上上了一道折子——《和琳奏陈酌拟苗疆紧要善后章程折》,直陈起义的根源在于苗疆“户口日滋,地界有限,既未免生计日绌”,而汉土民的大量迁入,“逐渐设计盘剥,将苗疆地亩侵占错处,是以苗众转致失业,贫困无度者日多。”

所幸,和琳的身家性命和他的肺腑奏折唤醒了清廷的痛定思痛。很快,清政府在苗疆“清厘界址”,实行“苗地归苗,民地归民”政策。并在明代的基础上重新修建“边墙”,配以数量庞大的堡垒、碉楼、哨台、关卡、炮台等军事设施,形成了严密完整的军事防御系统,史书上称之为“苗疆边墙防御系统”。

当然,除了规模浩大,数量惊人的军事防御设施以外,苗疆边墙同时也是一套完整而严密的兵防体系。

▲荒废的鸭堡洞遗址

总体上看,镇竿总兵作为苗疆最高军事长官,驻扎在五寨司城(今凤凰古城),也就使得凤凰古城在很长一段历史时期成为了苗疆乃至整个湘西地区军事中枢,地位十分重要。五寨司城下设中前左右四营和乾州协,镇守凤凰和乾州境内的边墙和各碉堡哨台,构成防御体系的核心。另设永顺、沅州等协,河溪、辰州等营驻守于后方和两翼,起到呼应和支撑作用。

清嘉庆六年(1801),凤凰境内共驻扎总兵1员,都司1员,守备4员,把总19员,外委23员,额外14员,兵丁3566人,除此之外,还设有民屯屯丁1万多人,苗屯屯丁5000多人,共同构成了苗疆边墙防御体系的军事建制。

与之相对应,凤凰境内有镇城1座(镇竿镇,即凤凰古城),营城6座(得胜营、凤凰营、晒金塘汛、旧司坪汛、廖家桥汛、拉毫营盘),汛堡28座(竿子坪汛、三脚岩汛、潭江汛、宜都营汛等),屯堡32座(炮台坡堡、龙滚屯、沟田屯等),碉楼、哨卡、炮台千余座。这七类军事设施与军事建制构成很好的对应关系。

这个时期也被认为是苗疆边墙防御体系最为鼎盛的时期。

在地理空间上,如果以拉毫营盘为中点。

往南,从宜都营盘到苜机冲汛堡、黄丝桥古城、舒家塘古堡寨,一直延伸到亭子关,直抵贵州边境。

向北,从万里城石边墙、凤凰古城墙及城楼,到鸭宝洞石边墙,一路蔓延,到八公山屯堡,竿子坪老营盘,老头营盘,越过吉首境内……

湘西大地,千里苗疆,被画上一道南北纵横三百余里的军事防线。

这条防线曾是一道伤疤,深深刻在百万苗民的血肉之躯上。

这条防线曾是一道隔膜,两个同属华夏子孙的兄弟民族,一墙之隔,兄弟断绝。

这条防线曾是一道沟壑,统治者用欲望将它浇灌,再多的土地、臣民也难将其填满。

▲凤凰古城东门城楼上的炮成了游客的玩物

2

从亭子关下来。

一群游客正在亭子关的入口,他们正在豪饮苗家的美酒,对唱苗家的山歌,欢声笑语消融了历史的沉重。

“雕栏玉砌应犹在,只是朱颜改”。

300里边墙,昔日铜墙铁壁威风凛凛的苗疆边墙从历史深处走到而今当下……

今日的苗疆边墙防御体系当然没有了昔日的辉煌。

史料记载,苗疆边墙防御体系中曾存在6个营城。如今,中营守备所在地廖家桥汛、左营守备所在地旧司坪汛、右营守备所在地清溪哨汛三处遗址已不复存在。

右营游击驻地得胜营盘,保存状况较差。只有前营都司驻地凤凰营(现在的黄丝桥古城)、中营守备所在地乐濠汛(现在的拉毫营盘),这两座营城整体风貌保存较好。先后成为国家文物保护单位。

《苗疆屯防实录》卷之一记载,嘉庆六年(1801),苗疆边墙防御体系有汛堡28座,现存汛堡仅13座,保护状况参差不齐。

《湘西苗疆边墙报告》记载,苗疆边墙防御体系在明清时期碉楼众多,达千余处,存留的只有310座,其中,272座分布在凤凰境内。

哨卡遗存44座。其中保存较为完好的仅剩5处。

300里边墙只残留85段,总长仅13185米。

《凤凰苗疆边墙报告》编订于2001年,是由湘西自治州文物局国家级考古领队龙京沙编订。十七年过去,龙京沙,这位把一生都奉献给湘西考古事业的曾经壮硕的苗家汉子,如今已白发苍苍,可想,苗疆边墙防御体系上的相关遗址肯定又消失了不少!

▲拉毫营盘被列入中国传统村落保护名录,成为旅游景区。

显然,时光之剑斩断了苗疆边墙防御体系昨日的辉煌。

昔日的城墙在时光、风雨、野草间悄无声息地侵蚀、坍圮、消失。

西防黔苗,北御楚苗的亭子关不再威风凛凛;用石头垒成,曾经坚如磐石的拉毫营盘,如今在风中摇曳;雄踞高山之巅的黄坡屯汛堡、用水塘与石墙构建的森严壁垒——舒家塘营盘……都在秋日下显得衰老、颓败。

任何事物的衰落与消亡绝非偶然!

除了时光岁月的无情,苗疆边墙防御体系的衰亡更有其历史的客观原因。

清代重修“边墙”之后,因国势的衰落,整个防御体系疏于监管。同时,随着湘西地区的民族局势逐渐缓解,边墙、堡哨的军事意义逐渐减弱。直至民国25年,湘西苗疆又掀起“革屯运动”,国民党湖南省政府“废屯升科”,结束了在湘西140年的“苗防屯政”制度,整个防御体系被废除。

新中国成立以来,由于政治以及社会经济发展等多重原因,苗疆边墙防御体系没有得到很好保护的同时更遭到各种各样的人为损坏。

可以说,如今,苗疆边墙防御体系已然慢慢消失,逐渐成为一种历史遗迹。

当然,从某种意义上说,边墙的消亡亦是一种庆幸。

边墙坍塌,大山里的苗民可以不经盘查、呵斥,便可越过边境,和山外的苗民、土民、汉人互通有无,自由贸易。

碉楼倒下,荷枪实弹的兵勇无需再监视苗民的一举一动,苗民们也可以低头走路,踏实前行,不需要担心头上的剑弩、枪炮。

屯堡消亡,随军的家属,可以返回远方的家,没有了“床前明月光”的相思,没有了马革裹尸而返的悲剧。

▲茶田炮楼遗址

这种消亡见证了国家的大一统,民族的大融合。

从此,交流、共生、融合、共荣代替了隔离、压迫、战争、鲜血。

苦难深重的苗族同胞从此开始新的历史!

更值得庆幸的是,苗疆边墙防御体系如今虽然已经被废弃,但它依然保留有大量的历史遗存。这些遗存是历史的见证。不管它如何衰老,如何脆弱,如何颓败,它依然铿锵有力地见证、诉说那些茫昧难求的历史。它们是整个华夏民族不可或缺的记忆,具有着不可替代的价值。

苗疆边墙防御体系由多重防御工事和完整的军事防御组织机构组成,内涵丰富,蕴含着一个完整的军事文化体系。是一种人类社会组织制度与思想应用在自然环境上的一次大规模改造实践,并对这一地区的文化思想等多方面产生了深远的影响。

特别在政治上,作为清廷“国家权力”切实进入湘西苗疆地区的一个重要表征,在阶级矛盾尖锐和民族关系紧张时期,苗疆边墙防御体系作为军事防线,全面封闭,在一定程度上预防和阻止了外地“客民”,主要是汉人大批进入苗区,这就为苗疆,特别是“生苗”区内的苗族人民保留和维持了相对稳定和独立的生活空间,形成了“苗地归苗,民地归民”,各守疆界的局面,维持了一个时期的政治稳定。

任何事物都有它的两面性。

一方面,苗疆边墙防御体系是封闭、压迫与强权的枷锁。另一方面,它的存在,客观上又缓和了“国家” 与“地方”的对抗性紧张,同时也为地区经济、文化发展提供了相应的空间。

记忆永远是最弥足珍贵的财富。

面对昔日的辉煌也好,今日的落寞也罢,苗疆边墙永远无法抹去的是它的历史存在,以及这种存在给予整个民族、人类的普世价值。

这些价值,在凤凰县城苍老的北门城楼上,在舒家塘精美的窗花里,在黄丝桥古城长满青苔的石墙青瓦处,在新茶田伟岸的碉楼之上,在吴八月动听的传说中,在兵勇们夜夜思恋的远方的闺房……

▲外国游客参观凤凰古城

3

数百年间,“苗疆边墙”因不断遭受自然消磨和人为破坏而不断消逝。同时,它又披着神秘的面纱,很少为外人所知晓。

直到“南方长城”被发现!

“南方长城”位于凤凰县廖家桥镇永兴坪村。永兴坪村是苗疆边墙全石营营盘遗址所在地。史料记载,全石营营盘始建于明嘉靖年间,形制呈圆形,占地4000平方米,城边设东、西2个城门,碉堡4个,呈品字形排列。

旧时,全石营营盘周边一带还建有永兴坪哨卡、八斗丘碉堡,构成一营一哨一堡的较为完整的军事防御体系。

2000年4月21日,一位老人,登上永兴坪哨卡遗址,在察看了一些零零碎碎的“片砖只瓦”后,这位老人震撼了,他突然大喊一声:“这就是我找了近半个世纪的南方长城啊!”

此语一出,震撼世界,“南方长城”,从此得名。

这位当年已77岁高龄的老人叫罗哲文,时任国家文物局古建筑专家组组长、中国长城学会副会长,一辈子从事长城研究。上世纪50年代初,罗哲文便在相关史料中了解到中国南方有长城,没想到,此次凤凰一行,终于圆梦。

当天,罗哲文站在高高的山岭上,四面春风拂面,白发飘飘的他难掩心中狂喜,欣然赋诗一首:“总说长城在北方,岂知南国有巨防。凤凰城外营磐岭,碉卡巍巍壮西湘。”

在经过更为充分的考察后,罗哲文认定,整个“苗疆边墙”防御体系完全符合 “长城” 的定位标准,当为明长城的一部分无疑。

“南方长城”发现后,很快在世界范围内声名鹊起,那些被湮灭在历史尘埃中的一段段“苗疆边墙”遗址也逐步揭开了其神秘的面纱。

2001年,凤凰县政府从发展旅游的角度考虑,选择永兴坪村、拉毫营盘等处遗址,要重修一段南方长城,并邀请罗哲文来进行原址地的勘测工作。

罗哲文欣然接受,再次踏上湘西凤凰。

时光回溯,1952年,罗哲文受中央指派,重修北方长城,将长城作为国宝对外开放。当时,青春年少的罗哲文满怀壮志激情,骑着一匹小毛驴,徒步登上八达岭和居庸关长城,写下了“要使长龙复旧观”的豪情诗句。1953年,八达岭长城修复完成,随后,山海关、嘉峪关等段长城也陆续开始维护。

▲凤凰古城:战争之城成了游客的温柔之乡

半个世纪后,罗哲文做梦也没有想到,他会在湘西发现“南方长城”,而且,还要亲自来主持修建。

每天,一大早,罗哲文总是最先来到施工场地。整个修复工程,秉承其师——著名建筑专家梁思成“整旧如旧”的核心理念,罗哲文让所有修复工程,严格按原址地修建。有时,哪怕为了确定一小段长城旧址的位置、走向,罗哲文都要往返测量20余次。

某个黄昏,在一荒草处,罗哲文偶然在一杂草丛里,发现一跺旧城墙,罗哲文用手轻轻抚摸,敲打,忽而,陷入沉思,忽而,一阵狂喜,甚而,拍腿叫好,这是因为新城墙的发现让他久绕心间的某个疑惑豁然而解。

有一天,遗址的走向突然在某处中断,罗哲文在原址附近苦苦寻觅,冥思。然后,他蹲下身子,双手扒开丛生的杂草、荆棘,找啊找……片刻功夫,这位老人的手上、脸上,已是挂满了血痕……

这位严谨的老人也有感性而可爱的时候。

有一次,罗哲文路过一个小土坡,随行的队员下坡后,正想去搀扶他下坡,没想到,罗哲文一屁股坐到地上,从坡顶一骨碌滑下来,安全着陆后,老人竟孩子般嬉笑起来……

这位老人的血液里、骨髓中都是长城,为长城的所有付出,在他看来都是一种幸福。更何况,“南方长城”是他亲自命名的,他一定把它视作了自己的孩子,视作自己有生之年最后一个重大的梦想。

罗哲文的梦想很快实现了。2001年5月,一条全长1.78公里的南方长城在湘西大地上拔地而起,重现天日,再次震撼世人。此后,南方长城作为旅游景点,迎接四方宾客,福泽当地百姓。

时间恍惚,10年后的2012年5月14日,88岁的罗哲文逝世于北京。

“年轻人,修长城,别怕累啊,修好了,你们就吃上旅游饭了。”如今,当地的村民还清楚地记得,罗哲文曾多次和他们说起的这句话。

2011年8月,来湘西凤凰实地考察的清华大学建筑学院著名教授、博士生导师张杰重走罗哲文走过的路。经他和团队的多方研究,将凤凰县辖内的“南方长城”即“苗疆边墙”命名为“凤凰区域性防御体系”,“苗疆边墙”再次被赋予新的生命内涵。

2012年,“凤凰区域性防御体系”被列入世界文化遗产预备名录,成为凤凰旅游发展又一张闪亮世界的名片。

2017年,凤凰县共接待游客总人数1510万人次。

凤凰旅游,蓬勃发展。

只是,“南方长城”上,欠一座罗哲文的雕像。

▲“神秘湘西 文化寻根”采访队员在采访

▲2018年10月12日《团结报》特别报道

来源|团结报

编辑|孔黎明

监制|龙尧

完

留言哦!

图文来源:湘西头条

本期编辑:九妹—小楚

图说镇远:苗疆走廊上的“山海关” 苗疆

关注我们哟

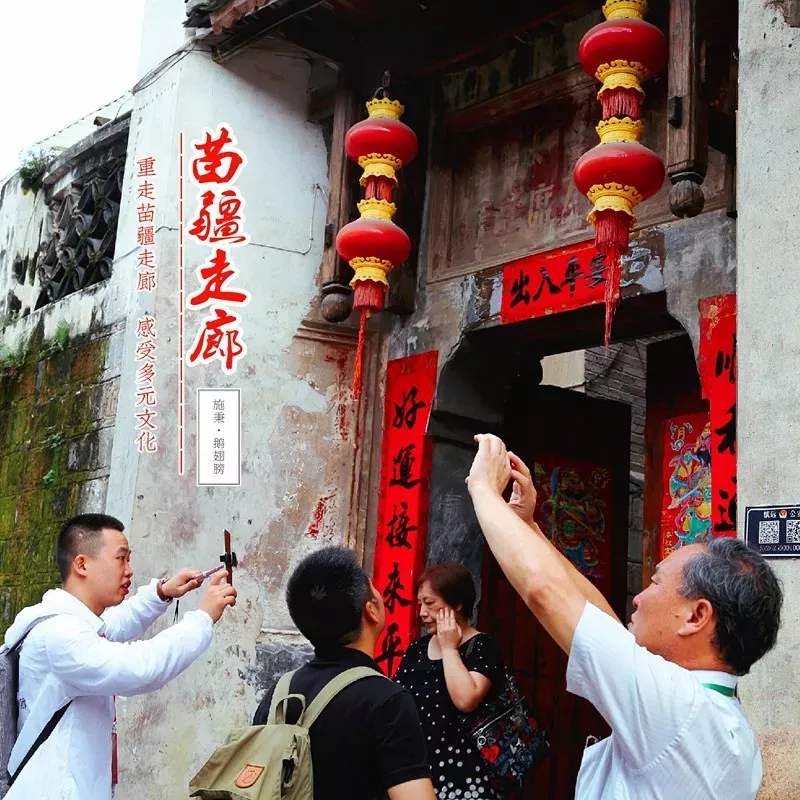

镇远,不仅是一座千年古城,同时也是苗疆走廊之重镇,曾经是“滇黔锁钥”,是贵州最为重要的商业、军事、行政要地之一。

今天,“重走苗疆走廊”第三站,专家考察团来到了镇远。

镇远真的太美了,废话少说,海量美图奉上!

古韵镇远

镇远古镇古巷道狭长幽深,其结构错综复杂构成了古城生生相息的血脉。

沿着青石板拾阶而上,穿行在蜿蜒曲折的古巷中,青砖黛瓦、飞檐高墙,曾有几度世间辉煌。

宁静的街巷,几乎不会让人想到这曾经是山河锁钥,兵家必争之地。

茶店与酒肆,悠然如同忘了岁月变迁。饮酒与品茗虽然口味不同,但是这一份对生活的释然与坦荡,同理。千年古城列下不仅有美景、有文化的积淀、更有一种生活的美好和向往。

这座拥有2000多年悠久历史的古城地处入黔要道,苗疆走廊第一镇。旅游资源极为丰富,人文古迹众多,自然风光旖旎。

仅镇远古城就遗存有楼、阁、殿、宇、寺、庙、祠、馆等古建筑50余座,古民宅33座,古码头12个,古巷道8条,古驿道5条。其中国家级重点文物保护单位1处,省级重点文物保护单位7处。

每一块青石板、青砖都记录着千年古城的曾经风华。

岁月能侵蚀墙壁,但不能侵蚀那种高傲的风华,抬头所见,目视之际,当年豪门大族、书香世家依稀浮现。

斑驳的画栋雕梁正好让我们和历史的气息重合,仔细看来竟似乎青石也被时间磨出了玉色余润。

苗疆走廊上的“山海关”

镇远,是西南地区政治、经济、文化中心和交通要冲,也是兵家必争的军事重镇。

《苗疆闻见录》上也有“欲据滇楚,必占镇远”的论述。

镇远自古以来为水陆交通要冲,是连接中原于西南边陲的军事重镇。这里历代是入住云贵高原的黔东要塞、滇楚锁钥,史记载:“欲云贵先守镇远”,到了清朝,军旅浩荡已成为黔省一冠。所以,镇远,曾经战旗云集,威震远方……

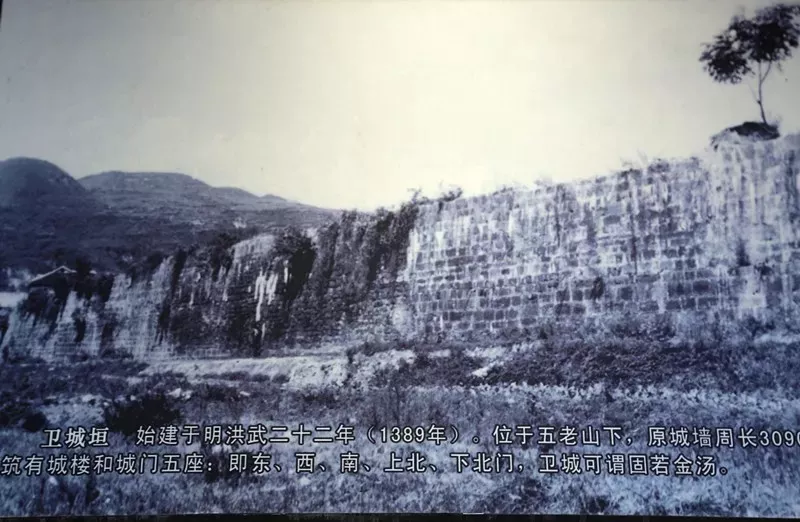

卫城垣,始建于明洪武二十二年(1389年),位于五老山下。

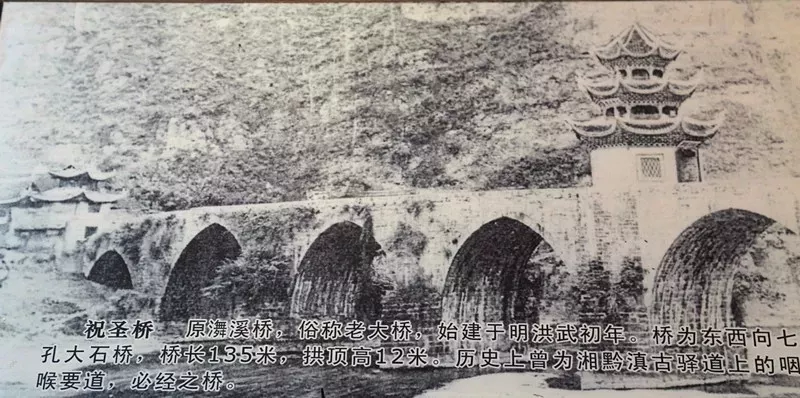

祝圣桥,原㵲溪桥,俗称老大桥,始建于明洪武初年,桥为东西向七孔大石桥,桥长135米,拱顶高12米,历史上曾为湘黔滇古驿道(苗疆走廊)上的咽喉要道,必经之桥。

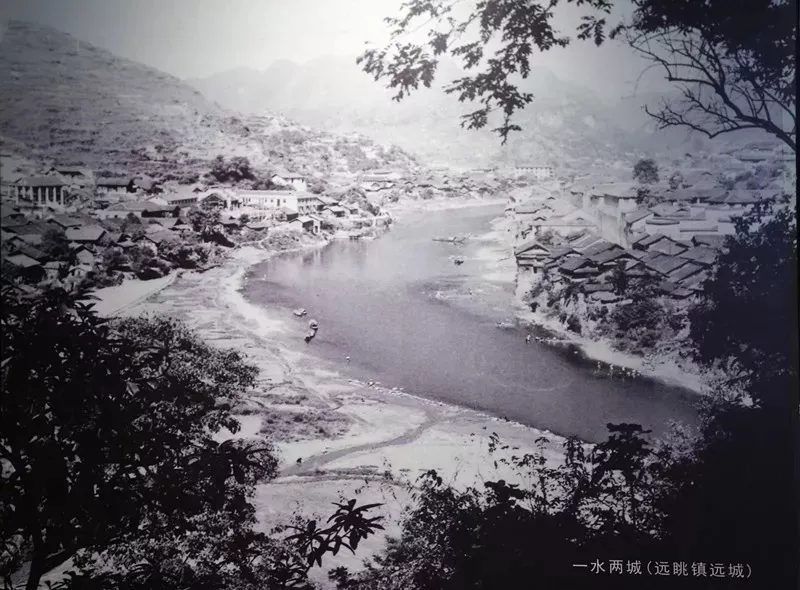

一水两城,(远眺镇远城)

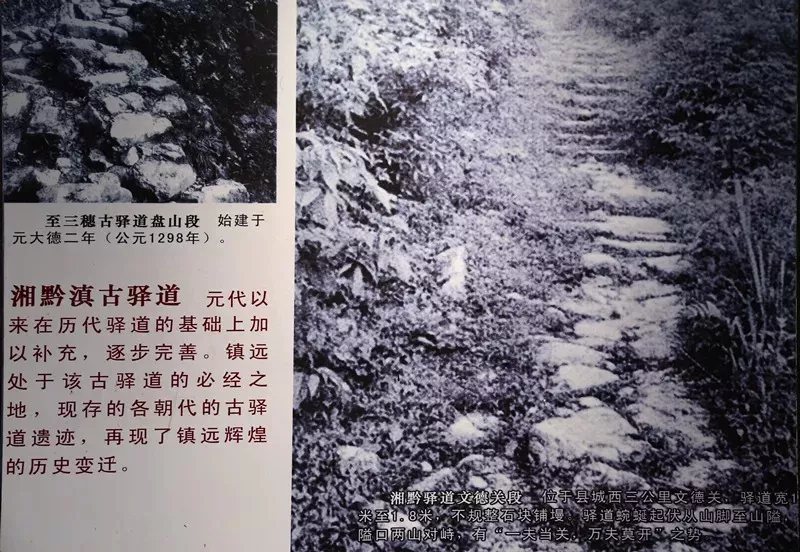

湘黔滇古驿道(苗疆走廊),元代以来在历代驿道的基础上加以补充,逐步完善,镇远处于该古驿道的必经之地,现存的各朝代古驿道遗迹,再现了镇远辉煌的历史变迁。

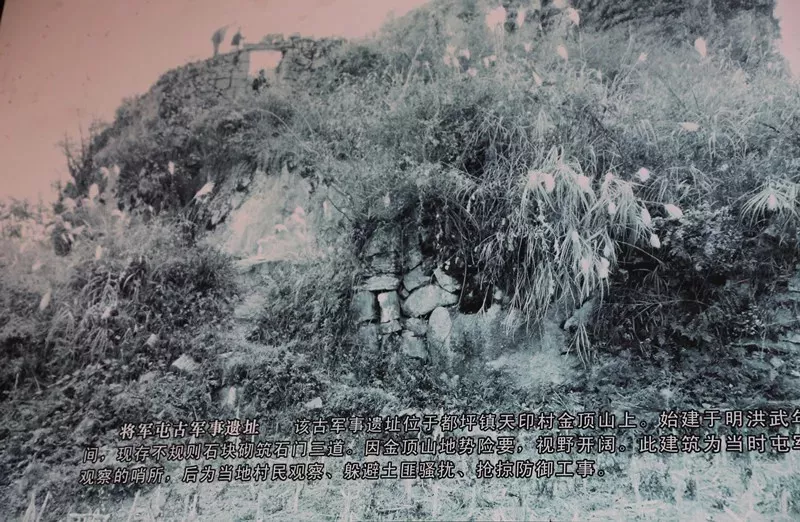

将军屯古军事遗址。该古军事遗址额日语都平镇天印村金顶山上,始建于明洪武年间。

始建于1944年的镇远新大桥

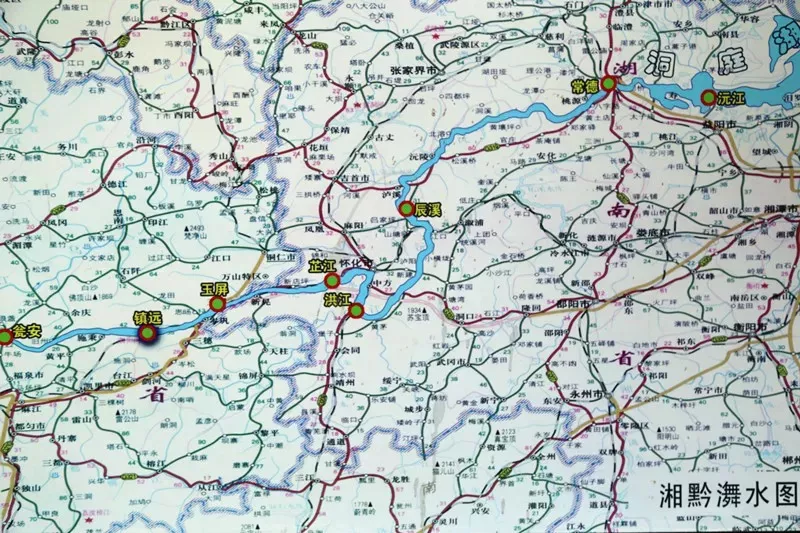

㵲阳河流域图

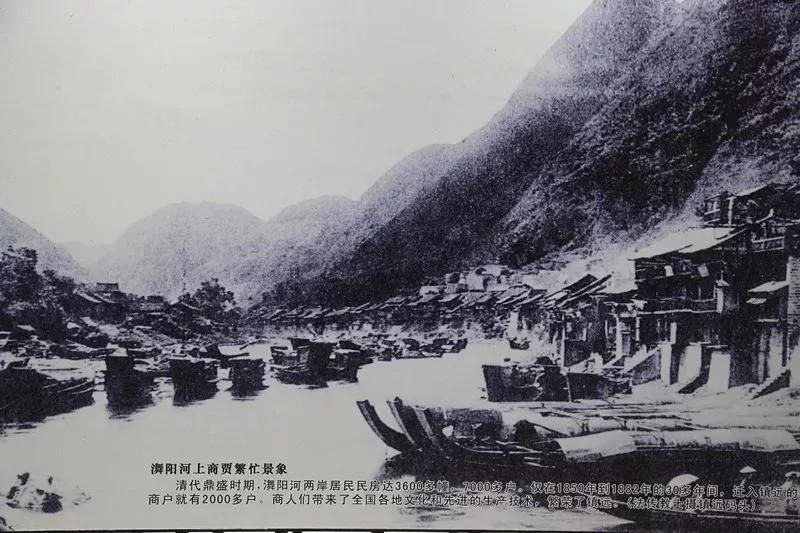

㵲阳河上商贾繁忙景象

虎门扬威的晚清爱国名将林则徐,曾三次路经镇远,他在《镇远道中》一诗对这里雄奇的山川和险要的地势描述:“两山夹溪溪水恶,一径秋烟凿山脚,行人在山影在溪,此身未坠胆已落”。

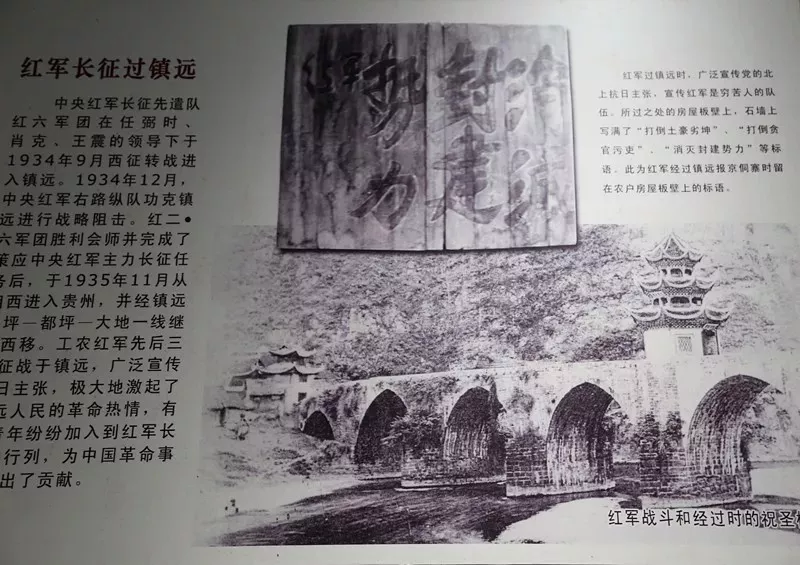

红军长征经过镇远

镇远古城的旧貌新颜

萧家大院

萧家大院大门

专家团队在考察萧家大院

萧家祖先是明朝时随军而来,后来留下屯垦,繁衍生息,才留下大院,隐藏在深山之中。

如今,当年气势宏伟的萧家大院已经破败,但是,无论是杂草丛生的庭院、精致雕花的门窗,古老斑驳的砖墙,都是属于古宅的印记,静静地诉说着过去几百年的历史。

精致的雕花神龛

朱元璋派军入黔、张秀眉起义、清政府改土归流……一个深山里的大宅院,鲜活地记录着历史书上一个个我们熟悉的故事,娓娓述说着一个活态的、丰富的苗疆走廊。

镇远古城你到过吗?欢迎大家留言。

图文来源:三苗网