吐蕃塔形墓的起源与原始塔葬

在吐蕃墓葬考古中,就古墓的外观形制而言,除了发现有梯形、方形和圆丘封土外,另外还发现有一种地域选择上与传统的土葬极为相近的外观形制比较特殊的封土类型——塔形墓。塔形墓,顾名思义,其外形、结构与佛塔有共同之处。因此,在以往的考古简报和相关著作中,皆从佛教文化传播的视角加以解释,如西藏考古学家霍巍教授把它称之为“原始塔葬”[1]。从目前已公布的简报来看,西藏自治区境内塔形墓的分布情况如下:拉孜县查木钦墓地3座、萨迦县雄玛乡吉龙堆墓地32座、萨迦县给白山墓地2座、朗县列山墓地3座、扎囊县斯孔村墓地1座、扎囊县加日村墓地9座及加查县邦达墓地1座,共53座,分布于七处不同的遗址。尽管在多数墓地中,塔形墓所占的比例较小,有些墓地中甚至未有发现,但不能改变塔阶式塔形墓曾在藏地普遍流行过的事实。

以往的学者,一味地强调塔形墓的封土形制与佛塔的相似之处,却忽略了它与苯教文化之间的联系。事实上,一部分塔形墓的封土形制不仅与原始苯教仪轨中的驱凶辟邪所用的垛(to)文化之间存在着某些关系,而且也未完全脱离吐蕃原有的墓丘封土模式。且各个墓群的塔形墓所呈现出的样式也不同,从目前试掘的结果来看,与正统的塔葬相去甚远。目前虽有众多的佛塔研究成果,但对于塔形墓的分类和起源问题,除了《西藏古代墓葬制度史》之外,还没人做过专门的研究,故本文对塔形墓的最初源流、形制差异、原始塔葬的始兴年代和功能等问题做一简要讨论,以求抛砖引玉之效。

一、塔形墓的形式分类与归纳

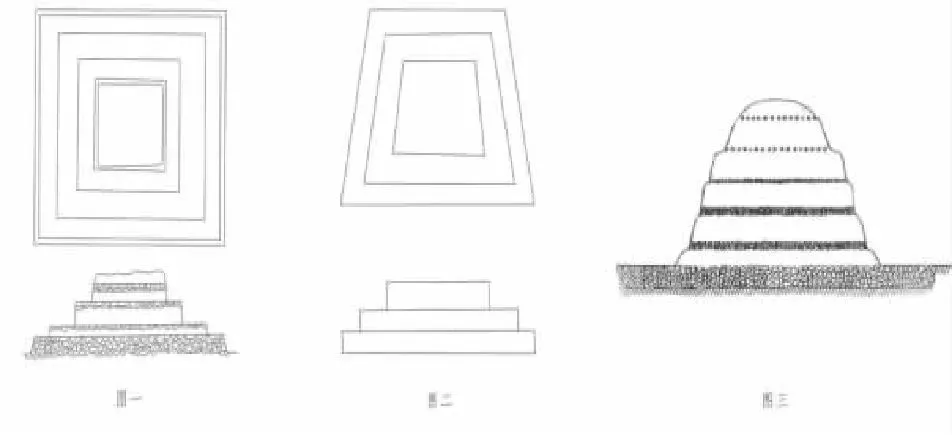

(一)查木钦墓地共有135座封土墓,其中有3座塔形墓。M111号墓,平面呈方形,立面共分为上下五级,最下层一级系石块砌筑成的塔基,其上逐层向上收分,每级相接处砌筑石块,底边长14米、高5.1米,占地面积196米(见图一)[2]。

(二)萨迦县雄玛乡吉龙堆墓地共有125座封土墓,其中有32座塔形墓,占墓葬总数的25.6%。封土平面呈梯形,正视呈塔形,用大小石块砌筑三层石墙,每层逐次叠收形成塔形状,内填土石,经夯打,夯层清晰。一般高1.8米—4.8米、底边长12.3米—29.3米、顶边长9.5米—21米、腰边长13米—25.8米,面积137平方米—625平方米(见图二)[3]。

(三)萨迦给白山墓地封土墓共有34座,其中塔形墓2座,平面呈梯形,正面呈塔形。石块砌石墙三层,逐次叠收成三级塔形,内填黄土,经夯打。均用土、石、木材逐层夯筑而成。M36号墓,高1.8米、底边长16.5米、顶边长12米、腰边长10米,面积142平方米[4]。

(四)朗县列山墓地封土墓共有187座,其中塔形墓3座。M168号墓是一座平面呈方形的大型封土墓。此墓的特点是封土的立面分为四级、有明显的收分。墓丘通高7.25米,塔基边长17.6米。其外观呈塔形,共由塔基、塔身、塔顶三部分组成,均用土、石、木材逐层夯筑而成(见图三)[5]。的盗掘破坏,原有的形状已不太清楚(见图五)[8]。

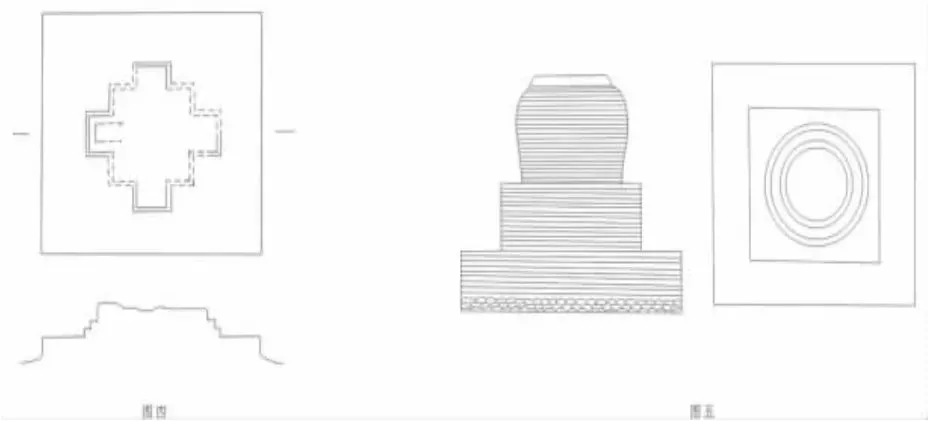

从上述资料来看,塔形墓基本上都是石砌和夯土相结合构筑成的,而且均与吐蕃其它封土类墓之间有共存关系。按平面形状可分为梯形、方形、长方形、曼荼罗形四类,这些类型在每处墓地中所占的比例分别为64.1%、28.3%、3.7%、3.7%。塔阶一般为三至五级不等。仔细观察,就不难发现真正具备塔阶至塔瓶的只有两座,分别是列山墓地M168号和斯孔村墓地M3号,其余的只有塔阶,并不具备塔的形制,似乎不能称之为塔。

二、塔形墓的起源与早期形制

(五)扎囊县斯孔村墓地封土墓共有12座,其中塔形墓1座。第3号墓平面形制呈方形。边长l l米,通高9.8米,共分上下三级。其底层为塔基,铺有一层厚0.5米的石块。其上有两级方形的塔身。均用砂土夯打筑成。最上部为圆形的塔瓶,高4.5米,最大直径5.6米,塔瓶为实心,中部的夯层中用石板搭起“十”字形的小孔(见图四)[6]。

(六)扎囊县加日村墓地封土墓共有43座,其中塔形墓9座。平面呈方形或长方形,其中方形7座,长方形2座。(据公布的线图资料观察,其中两座墓的平面形状是梯形)残存较好的仅有三、四层,外观似塔,其结构外边是石墙,内为夯土,夯土内夹有大量的小碎石块。如M14号墓,东西长16米、高4.5米,此墓没有石墙,外边是夯打而成 [7]。

(七)加查县邦达墓地封土墓一共有20座,其中塔形墓1座。此墓的墓丘封土由封土基和封土身两部分组成。封土基系夯筑而成,平面方形,边长26米,高2.3米。封土身现存共三级,高2.7米,由下至上的第一级和第二级由夯土筑成“亚”字形的十字折角形平面,完全模仿佛教艺术中的“曼荼罗”,高约2米;第三级现存高度约1米,因遭后期

塔形墓,是当代考古学家视其外形所定的一种名称,也就是根据现今藏地佛塔与墓丘结构的相似性而命名的结果。佛塔源自印度,梵文“窣堵坡”(Stupa),具有圣物和坟冢两层涵义,前者指类似于纪念意义的某种建筑;而后者则指坟墓,相当于现在的灵塔[9]。根据佛教经典,具有纪念意义的建筑物佛塔早在佛陀在世时就已很流行,但后者主要源自“八王分舍利”修塔加以供奉的历史故事,后因受到佛教徒的虔诚礼拜而成为了佛教的重要象征物之一。虽然在印度、南亚、中亚、西域以及中原等佛教地区,有着大量的佛塔建筑,但是这些与藏式佛塔在外观形制上有很大的区别。

藏式佛塔,尽管在文化内涵等方面吸收了佛教文化的影响,但是,从外观形制上看,它与前佛教时期的苯教文化之间存在着明显的联系。早在上世纪初著名学者更敦曲培首先指出西藏流行的佛塔与印度流行的塔在度量形制上并无关系,在印度现存的上万计佛塔遗迹中没有一个与西藏佛塔形制相似[10]。随着学术研究的进一步深入,在西藏史前的岩画和苯教的垛(to)文化中,我们不仅能够找到关于塔形墓形制的一些线索,而且发现这种塔形墓有其自身的演变和发展脉络。对岩画中出现的塔图像(见图六),美国考古学家John Vincent Bl lezza已在本世纪初出版的专著[11]中进行了较为深入的探讨,中国学者张亚莎、夏格旺堆也在前人的研究基础上,对此有专门的研究,并认为西藏塔形图像与早期的苯教文化有关。特别是张亚莎教授在《西藏岩画》一书中指出:“一、西藏岩画中塔图像绝大部分与佛教在造型上有明显的区别。从目前发现的情况来看,相当部分的塔图像与流行于印度或中亚地区(包括中国古代的西域地区)佛教的塔,无论是造型样式,还是所表达的理念,都很不一样。只有少量的塔图像与印度的塔比较接近,但并不完全一样。二、我们已经从西藏岩画的塔图像发展序列得出这样一个结论:高原苯教不仅拥有祭祀用的‘塔’状石砌祭坛,而且苯教的石祭坛也确实有它发展演变的明确轨迹。而苯教塔祭坛的基本特点,便是以垒石构成台阶式的塔状物。”[12]

显然,不管是从早期岩画遗迹还是从本文所讨论的塔形墓的相关资料来看,西藏佛塔形制的起源与早期的苯教垛(to)文化有着密切的联系。但是我们同时也注意到,张教授所说的“石祭坛”一词,或许是Bl lezza先生书中英文单词shrine一词的对译,而shrine一词源自藏文r taen mkhar/r taen gnas,其原意是(确实是如此对译,尚可。建议直接找出张教授‘塔’状石砌祭坛与垛文化之间的联系。)指早期苯教仪轨中的垛(to),是一种垒石构成的台阶式的塔状物。但与石祭坛之间不仅相去甚远,也很难在苯教中找出类似的文化现象。这种垛图像,一部分见于苯教学者丹增南达的文集中,他是从一本早期的古籍中收集到的,共有26种不同组合的图像 (见图七)[13]。这组图像,向我们展示了早期苯教垛(to)文化的一些信息。

另外,塔形墓作为具体的立体物,我们可观察其平面到剖面,这一点是古岩画和古图像资料所不能提供的。平面到整体外观以及石砌加夯土的构筑法与吐蕃时期的其它封土墓有密切关系,如平面呈梯形和长方形封土墓,应是对吐蕃时期最流行的梯形墓和长方形墓的承袭。除了在吐蕃墓中可以找到它们的早期原型外,在其他文化中很难发现类似的形状。给白山墓地已试掘的一座塔形墓的丧葬情况,也证明了这一点。据简报“M 31:封土呈塔形,高1.8、底边长2、顶边长10、腰边长11.5米,面积125平方米。穴内填砂石,夹砾石,墓口下0.8米为石棺盖,石板厚0.1—0.25米,墓室、墓底均系石块砌筑,墓室呈长方形,长1.8、宽1.4、距墓口深1.72米。墓室很混乱,人骨、羊骨掺杂一起,无遗物。人骨则见股骨、胫骨、脊椎骨、肱骨、尺督、桡骨、髋骨、骶骨等。羊骨有下颌骨、牙齿、肋骨、椎骨、肱骨、胫骨及碎骨。”[14]M31号墓室虽已被盗墓者破坏,扰乱严重,但可以看出墓室、墓底均系石块砌筑并带有棺盖等,有吐蕃早期墓室的特点,随葬羊骨等的出现,进一步表明了这是一种吐蕃苯教文化流行期间动物做陪葬的坟墓。另外,号称东方金字塔的都兰吐蕃一号大墓也是墓堆下由三层用泥石混合夯成的石砌围墙[15]构成。

因此,吉龙堆墓地、给白山墓地、加日村墓地的塔形墓应属于早期苯教文化的遗迹,其年代应该确定为吐蕃早期。封土底部具有阶梯状形制,不能成为佛塔文化影响的证据。

三、佛塔文化的传播与原始塔葬的始兴

从佛塔的外观形制上讲,在印度、中南亚和内地等地方,虽在具体形制上发生了一些变化,但整体上有共同点,一般由塔座、塔瓶、塔顶三部分组成,这一点在藏式佛塔文化中也是一样的。据《西藏王臣记》等藏文古籍记载,在赞普拉脱脱日年赞在位时,有一次,忽从天空降下《诸菩萨名称经》、黄金宝塔、《宝箧经》、心要六字大明咒、旃陀罗嘛呢印模等,落于雍布拉康顶楼之上[16]。这个记载说明了这一时期佛塔已传入了藏地。至公元八世纪下半叶,以印度欧丹达菩提寺为蓝本,按佛教曼荼罗的形制建造了桑耶寺,其主殿四方建有红、绿、黑、白四座佛塔[17]。现存吐蕃时期的松噶尔石塔(见图八),据说是寂护大师主持雕凿[18]的。这些佛塔既有古印度桑吉塔式的覆钵式的特点,也不失藏式阶梯状的收分特征。上述佛塔中,多数是作为佛教文化的圣物或塔内装有舍利而得到了供奉,而有些佛塔,如黑塔类在初建时就已经具有了驱凶辟邪、镇魔厌胜的功能,这是吐蕃建塔、供塔的另一种目的和愿望。在赤松德赞执政后期,佛教作为国教在吐蕃得到了空前的发展,从这一时期起,吐蕃的丧葬文化也受到了佛教的影响,开始废弃原始苯教的丧葬仪轨。在赤松德赞逝世时,围绕赞普的丧事,佛苯间曾发生了激烈的争执。最终佛教徒取胜,按佛法办理了丧事,从此开始禁止殉牲等苯教丧葬习俗,转而修佛殿、抄写经文等方式来替代殉牲[19]。据文献记载,当时来自印度的静命堪布去世后,在埋葬他的哈布山脚下建立了一座佛塔[20],这就开创了为亡者立塔的先河。但这与塔葬还是有所区别的,并非真正意义上的塔葬,这种佛塔或许是属于一种为了纪念贤者而立的纪念碑式建筑物。根据吐蕃历史文书记载,在赤松德赞执政晚期才出现了为死者立塔以代替墓葬的习俗,如五王妃:觉姆强恰杰(赤松德赞妃)、觉绕白吉昂次玛(赤祖德赞妃)等墓[21],这些是直接修建佛塔而未修墓室。列山墓地M168号和斯孔村墓地M3号,应该属于这个时期的墓丘,这一类型的塔形墓丘在外观上也和都兰吐蕃墓出土有两枚擦擦上印有塔像(图九)和松噶尔石塔一样,是一种藏式佛塔与西域佛塔相结合建筑模式,尤其是斯孔村墓地M3号跟古代龟兹地区现存库车县苏巴什佛寺河东遗址的塔之间有很多相似点。都兰吐蕃墓的树轮校正年代[22],主要集中在吐蕃中、末期。同样,原始塔葬出现的年代“约开始于公元8世纪后半至9世纪上半叶这一历史时期内[23]”。

关于塔形墓的墓主身份,以往的研究结果认为有两种可能性,“一种可能其本人即为佛教高僧、活佛,死后按照佛教的丧葬仪轨实行‘塔葬’,同时附葬入统治阶级的墓葬之中;第二种可能,是死者本人不一定是佛教高僧大德,但却是佛教的忠实信徒,死后虽仍行土葬,但在所采取的墓葬形制方面,则已深受佛教的影响,基本上按照佛教的‘窣堵坡’样式来营建其坟丘。”[24]但从前面引的文献记载来看,吐蕃时期似乎只有王妃级别的尊贵女性才建塔安葬。另外,墓地有塔形建筑,不能统统归结为塔形墓的范畴,因为,有些是在墓地为死者祈福或厌胜巫术而修建的,未必与塔葬有直接的关系,不应该归为墓葬范畴。

关于原始塔葬习俗的起源,霍巍教授认为主要源于唐朝,并怀疑可能与印度和南亚相关。笔者认为,也有可能受到了西域或于阗的影响。唐修建灵塔的年代大致上与吐蕃处于同一时代或稍早,相比之下,古代于阗的这类丧葬文化时间较早,并且与吐蕃文化有许多相似之处。据考古学家林梅村的研究,佛教传入于阗后,于阗人遁入佛门,一般采用火葬,用骨灰盒。上层僧侣墓地表立佛塔。……因此,我们很少发现公元3世纪以后的于阗古墓[25],对此很多大唐高僧传里有很多相同的记载。于阗和吐蕃之间的关系据龟兹洞窟题记,早在聂赤赞普时期已有使者的往来[26],松赞干布时期也有不少于阗和尚在西藏进行传教活动[27],甚至楼兰出土的佉卢文与藏文间的历史渊源关系也有人做过相关考证[28],之后公元665—670年间吐蕃开始占领于阗[29],进而两地之间的关系更加密切,单从建筑平剖面的形制角度讲,吐蕃佛塔的很多原型在西域地区能找到相关线索。故西域也是一个特别需要重视的地域影响因素之一。

综上所述,吐蕃墓葬考古中发现的塔形墓,从年代大致可以分为:早期和晚期两个阶段。早期塔形墓,是受到原始苯教丧葬文化的影响而形成;晚期塔形墓,则深受佛教文化影响。塔形墓的墓主,据藏文文献记载,主要是王室中尊贵的女性。塔葬习俗的源流,西域应该是一个需要特别注意的地域影响因素之一。

参考文献:

[1][23][24]霍巍.西藏古代墓葬制度史[M].成都:四川人民出版社,1995:322,322.

[2]西藏文管会文物普查队.西藏拉孜、定日二县古墓群试掘简报[M]//南方民族考古.1991(4).

[3][4][14]西藏文管会文物普查队.萨迦县布曲河流域古墓葬调查试掘简报[M]//南方民族考古.1991(4).

[5]西藏文管会文物普查队.西藏朗县烈山墓地的调查与试掘[J].文物,1985(9).

[6]西藏文管会.斯孔村墓葬群 [M]//扎囊县文物志.1986: 157-168.

[7]西藏文管会.加日村墓葬群 [M]//扎囊县文物志.1986: 171-175.

[8]西藏文管会文物普查队.西藏加查、曲松两县古墓葬调查清理简报[M]//南方民族考古.1991(5).

[9]东噶.洛桑赤列.东噶藏学大词典[S].北京:中国藏学出版社,2002:861.

[10]更敦曲培.更敦曲培文集(上)[G].成都:四川人民出版社,2009:51.

[11]John Vincent Bellezza,Antiquities of Northern Tibet[M]. Adroit Publication,Delhi,2001;Antiquities of upper Tibet[M]. AdroitPublication,Delhi,2002.

[12]张亚莎.西藏的岩画[M].西宁:青海人民出版社,2006:123-124.

[13]丹增南达文集(第三辑)[G].赤丹诺布泽图书馆印(尼泊尔),2005:175.

[15]林梅村.松漠之间-考古新发现所见中外文化交流[M].上海:三联书店,2007:39.

[16]五世达赖喇嘛.西藏王臣记[M].刘立千,译注.北京:民族出版社,2000:12.

[17]巴协(藏文)[G].北京:民族出版社,2009:37.

[18]西藏文管会.松噶尔石雕五塔[M]//扎囊县文物志.1986.

[19][20]韦色朗.韦协(藏文)[M].拉萨:西藏古籍出版社,2010:49-57,133.

[21]第吴贤.第吴宗教源流(藏文)[M].拉萨:西藏古籍出版社,1986:397,295.

[22]王树芝,等.跨度为2332年的考古树轮年表的建立与夏塔图墓葬定年[J].考古,2008(2).

[25]林梅村.丝绸之路考古十五讲[M].北京:北京大学出版社,2006:193,295.

[26][27]古龟兹国洞窟壁文与香巴拉国佛教[M]//国外藏学研究译文集(第十四辑),拉萨:西藏人民出版社,1998.

[28]林梅村.大谷探险队所获佉卢文藏文双语文书[M]//古道西风.上海:三联书店,2000.

[29]Christopher I.Beckw ith,The Tibetan Empire in Central A-sia[M].Princeton University Press,1987:34.

来源:《西藏大学学报(社会科学版)》 2011年第4期

青海九层妖塔旁盗吐蕃古墓 吐蕃

A通逃犯刘三勋近日审判,判处有期徒刑七年,并处罚金一万元。

在青海省都兰县热水乡的茫茫戈壁上,聚集着中国最大的吐蕃墓葬群。

其中,规模最大的古墓葬——血渭一号大墓,被文物专家称为吐蕃古墓中最惊人的发现。因其特别的建造方式,当地民间称为“九层妖塔”。

然而,“摸金校尉”(盗墓者别称)频繁潜入,电影和小说里的盗墓场景,屡屡在这里上演,带来的却是对国家历史文化遗产的巨大破坏。

2017年8月18日,澎湃新闻(www.thepaper.cn)曾以《A级通缉令背后都兰盗墓之痛:九层妖塔旁摸金校尉盗吐蕃古墓》为题,报道了曾在“九层妖塔”东侧实施盗掘的河南禹州籍男子刘三勋在潜逃多年后,投案自首。

近日,这个公安部通缉的“A通逃犯”被法院判决。中国裁判文书网公布的判决书显示,2018年3月27日,青海省海西蒙古族藏族自治州中级人民法院一审以刘三勋犯盗掘古墓葬罪,判处有期徒刑七年,并处罚金一万元。

组团盗墓

2017年7月31日,公安部发出A级通缉令,公开通缉10名重大文物犯罪在逃人员,刘三勋名列其中。8月9日,刘三勋向河南禹州市公安机关投案自首。

青海都兰县公安局办案民警曾向澎湃新闻介绍,刘三勋是“技术型人才”,他对盗墓很感兴趣,私底下钻研过不少关于盗墓的知识,在“圈子里”小有名气。

自2013年伙同一个10余人的盗墓团伙在“血渭一号大墓”东侧盗掘后,刘三勋潜逃数年。

据法院判决查明,2013年8月份,刘三勋伙同包欧非、赵小卫(均已判刑)和刘配雨、国宝、洪涛(均在逃,其中国宝、洪涛姓名不详)6人,经预谋后从河南驾车至都兰县欲盗掘古墓。

到达都兰县后,包欧非、赵小卫等人与祁武及钱晓东商议盗墓事宜,后祁武、赵小卫纠集才仁东主、尼智达巴、娘改加、周曲才让(均已判刑)4人在盗掘古墓葬时放哨,约定事后分成并由其4人准备盗掘工具。

2013年8月14日23时许,祁武驾驶一辆本田CRV越野车将刘三勋和包欧非、刘配雨、国宝等人送至按事先商定的都兰县热水乡血渭一号大墓东侧盗墓地点后返回,刘三勋及包欧非、刘配雨、国宝等人对古墓实施盗掘。才仁东主、尼智达巴、娘改加、周曲才让4人现场放哨。一伙人从古墓中盗出漆盘、瓷尊、铜斗、漆盒等文物十余件。

后部分文物以65000元的价格出售给由钱晓东联系的买主刘某,其它文物赠送他人。刘三勋分得赃款3200元。

获刑7年

在盗墓得手后的次日,都兰县公安局便接到举报,随后派员出警,经对现场勘查和走访调查,当日便立案侦查。

此后一周内,包欧非等8人相继归案,被盗文物被追回。刘三勋等4人潜逃。

据刘三勋供述,他被团伙其他成员“请”去挖墓,所盗掘的古墓已是别人以前挖过的,里面有很多土,“刘配雨拿着手电四周看了看发现墓里还有一个小密室,我们三个就将密室挖开了,挖出来一个花瓣样的青色瓷瓶、一个三条腿的铜器、一个木制盘子、几块有花纹的木板,还有几根铜丝、三个黑色木头盒子、一块破布、一根动物角、一个铜勺子和一些我说不上名字的东西,我们将这些东西取出,把盗洞封了。”

盗得的文物被迅速出手。在分得赃款的当晚,刘三勋出门见网友,走到所住的宾馆大门口见到有警车停在宾馆门口的路口,引起警惕,过了大约二十几分钟被团伙成员刘配雨告知赵小卫等人被抓了。刘三勋等人后来租了一辆出租车去西宁,逃至兰州住了一晚,潜逃回河南。

经青海省文物鉴定委员会鉴定,刘三勋等人盗掘的墓葬属于唐代中型古墓葬,为全国重点文物保护单位--热水墓群的重要组成部分,墓中共被盗出二级文物二件,三级文物二件,一般文物十一件。

海西州中院曾于2014年12月对落网的包欧非、赵小卫、祁武、钱晓东等8名被告人作出一审判决:以盗掘古墓葬罪分别判处有期徒刑12年至缓刑不等。

2018年1月10日,海西州人民检察院指控刘三勋犯盗掘古墓葬罪,向法院提起公诉。2018年3月27日,海西州中院公开开庭审理此案,并当庭作出判决:刘三勋犯盗掘古墓葬罪,判处有期徒刑七年,并处罚金一万元。

“九层妖塔”再遭盗掘

澎湃新闻此前报道,刘三勋团伙盗墓的3个月前,几乎在同一位置发生了另一起盗墓案。该案同样由海西州中院判决,10名被告人分别被判处十年或七年的有期徒刑。

公开报道显示,都兰古墓群是中国最大的吐蕃墓葬群,被考古界誉为唐蕃古道上的“东方金字塔”,墓葬的构筑形式和风格在我国考古发现中绝无仅有,1996年被列为国家重点文物保护单位。

都兰县热水乡是古墓最为集中的地方,分布着大大小小200多座古墓,最大的一座便是“血渭一号大墓”。然而,这些极具研究价值的古墓葬,进入上世纪80年代以来,因利益驱使,遭到人为的严重破坏。

2013年8月14日,中新社曾报道称,都兰县境内古墓数量大约在2000座,几乎一半以上的墓葬都被盗过,大量珍贵文物流失,最猖獗的时候,盗墓者开着挖掘机肆意乱挖。“热水乡分布的200多座古墓无一幸免,结构风格在中国考古发掘中绝无仅有的热水一号大墓也未能逃脱被破坏的噩运。”

然而,在2017年11月,此地墓群再遭盗掘。

据媒体报道,当月,一个盗墓团伙多次在“血渭一号大墓”东侧十米处挖掘盗洞,从墓葬中盗取文物400余件。2018年3月,20余人组成的盗墓团伙被警方摧毁,被盗文物悉数追回。

2018年6月,公安部发布A级通缉令,在公开通缉的10名重大文物犯罪在逃人员中,就有这起案件中的嫌犯王某。

此前的3月20日,浙江台州市天台县公安局接到青海警方的协查通报,称王某可能潜入台州。天台警方高度重视,对王某展开追查,获知躲进了台州市天台县、临海市、仙居县与绍兴市新昌县、金华市磐安县接壤的高山密林中,以帮人砍伐木头为业。

2018年6月16日凌晨,浙江台州市天台警方在制定了周密的抓捕方案后,将准备跳楼逃跑的王某抓获。

6月22日,浙江台州警方发布消息称,曾参与盗窃青海都兰古墓“血渭一号大墓”的王某落网,并于21日被青海都兰警方带回审讯。

据王某初步交代,盗墓后,有买家曾报价8000多万元收购他们手中的赃物,但未等他们出手,青海警方就抓获了他们的团伙成员,并追回了全部被盗文物,而他侥幸逃脱,至6月被抓。

唐、吐蕃、粟特在敦煌的互动 ——以莫高窟第158窟为中心 沙武田 吐蕃

唐、吐蕃、粟特在敦煌的互动

——以莫高窟第158窟为中心

沙武田

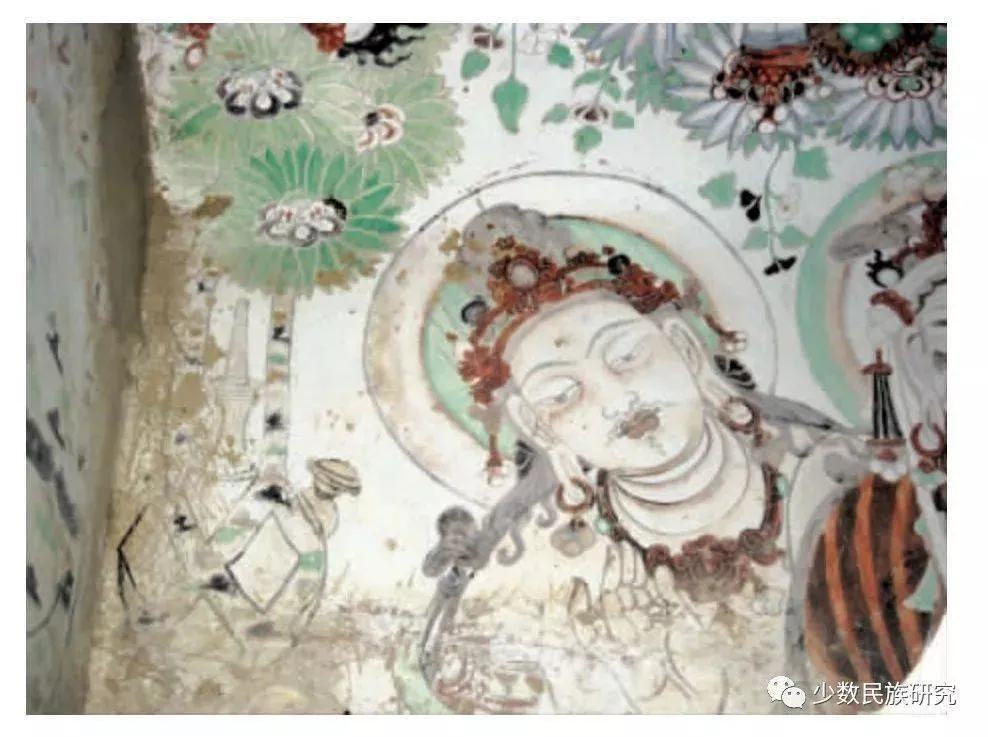

内容摘要:敦煌莫高窟第158窟作为来自中亚的粟特移民在吐蕃统治时期营建的涅槃大窟,窟内造像和壁画整体是传统的唐样唐风,但受功德主粟特民族属性的影响,同时又受到吐蕃统治的时代左右,壁画中表现出较为明显的粟特和吐蕃艺术元素或影响。其中的涅槃经变属于中亚传统样式,经变中的各国王子举哀图中人物的榜题、第一王者像、出现在各国王子后列的猴子像和三世佛像上彩塑佛身上袈裟的团花装饰,均有粟特艺术的影子。而甬道供养人画像榜题框的形制特点、涅槃变中各国王子中赞普和中原帝王的头光,则有吐蕃历史的背景。至于新发现的涅槃造像中仅见的树上挂头陀包和澡瓶的现象,则显示出唐人高僧写真传统对该窟涅槃图像的影响。总体而言,第158窟壁画图像体现出唐、吐蕃、粟特多元文化艺术互动的有趣现象,实是丝绸之路上多元文化艺术相互影响渗透的难得实例。

关键词:莫高窟第158窟;涅槃经变;中亚粟特传统;吐蕃影响;高僧写真传统

莫高窟第158窟是吐蕃统治敦煌(786—848年)晚期839 年左右营建的一座大窟,也是敦煌吐蕃时期洞窟中的代表窟 ①。该洞窟的核心功德主是来自中亚的粟特九姓胡人,并且是河西走廊唐前期最大的胡人集团安氏家族。我们在洞窟中确实看到与粟特九姓胡人及其美术相关的诸多绘画因素或特征 [1]。但洞窟整体壁画的题材与艺术风格,则属这一时期敦煌主要流行的传统的唐样唐风;同时,洞窟供养人中出现“大番管内三学法师持钵僧宜” ②和吐蕃装人物形象,涅槃经变中的各国王子举哀图则是以吐蕃赞普为首的图像结构 [2-3]。这些图像设计均在强调该洞窟的吐蕃时代和吐蕃因素。因此,在一个洞窟中同时体现唐、吐蕃、粟特不同文化元素和艺术特征相互的融合与互动, 实是丝绸之路上文化交流的典型案例和有趣史实。

有鉴于此,在前人研究的基础上,本文以9 世纪前叶丝绸之路上几大民族及其文化——唐、吐蕃、粟特在敦煌的互动为着眼点,作些探讨,不当之处,敬希方家指正。

图1 莫高窟第158窟涅槃大佛

一 涅槃经变画面选择的中亚粟特意识

莫高窟第158窟在吐蕃期洞窟乃至整个敦煌石窟中都有其独特的一面,具体而言即是以15.6米长的彩塑涅槃大像为代表的洞窟涅槃主题设置与相应的图像组合关系(图1)。这一时期最流行的洞窟主题和图像组合关系, 是以方形殿堂窟西壁开龛,内设一铺七身,窟顶四披千佛,四壁依次布局各类经变画,前室各壁同样有经变画。具体经变画题材内容和艺术风格是唐前期的延续, 代表洞窟 有 莫 高窟 第154、159、231、237、238、359、358、360、361 等窟。相比较之下, 第158窟在窟形、结构、主尊、经变画布局关系、经变画题材各个方面皆有明显的不同。

正因为第158窟是莫高窟吐蕃期洞窟中的非常见、非常规洞窟,因此其“原创性” [4]特性和意义明显,故有深入研究的必要。

(一)画面整体构图的中亚传统

选择以涅槃大像为主尊, 同时在南北二壁又分别塑出一身立佛和一身倚坐佛, 共同构成三世佛体系 [5]。在三身大像后面的南、西、北三面墙壁上分别表现涅槃场景的众弟子举哀、众菩萨天人举哀、各国王子举哀,另在涅槃佛台的立面表现纯陀最后供养、须跋陀罗身先入灭、密迹金刚倒地、末罗族供养、动物供养,还有在上部几个小画面表现迦叶奔丧、优波离报告佛母、佛母奔丧。但让人疑惑的是, 在之前的莫高窟第332、148窟中已经出现彩塑涅槃大像和情节复杂的大幅涅槃经变,画面内容丰富, 其中第332窟为武周圣历元年(698)作品,占据洞窟主室南壁大半(另一半为彩塑立像);第148窟为唐代宗大历十一年(776)作品,长卷式,占据整个西壁及北壁部分(23 米余),情节复杂,按北凉昙无谶译《大般涅槃经》等涅槃类经典的记载,把佛陀涅槃的主要情节都画了出来,依次有:临终遗教、纯陀供养、入般涅槃、棺盖自启为母说法、出殡之金棺自举、大出殡图、香楼焚棺、求分舍利(或有八王争舍利战争场面)、收取舍利起塔供养等,场面宏大,情节复杂 ①。

第158窟同为涅槃大窟,窟形空间结构和第148窟大同小异, 有足够的空间表现 《大般涅槃经》 等经典所描述的佛涅槃的场面和细节, 但第158窟的绘画者和功德主并没有延续第332窟和第148窟的形式,只选取弟子举哀、菩萨与天龙八部众悼佛、各国国王举哀、动物供养、末罗族供养等有限和简单的几个场景, 此图像特征似乎又回到了隋代的情形。据学者研究,莫高窟隋代涅槃经变更多体现的是中亚的传统图像特征 [6]。由此表明可能在作为粟特人功德主的影响下, 他们没有选择本民族并不喜好的如同第332、148窟那样长篇表现中国传统丧葬的场面, 而选择了更适合本民族绘画特征的样式。

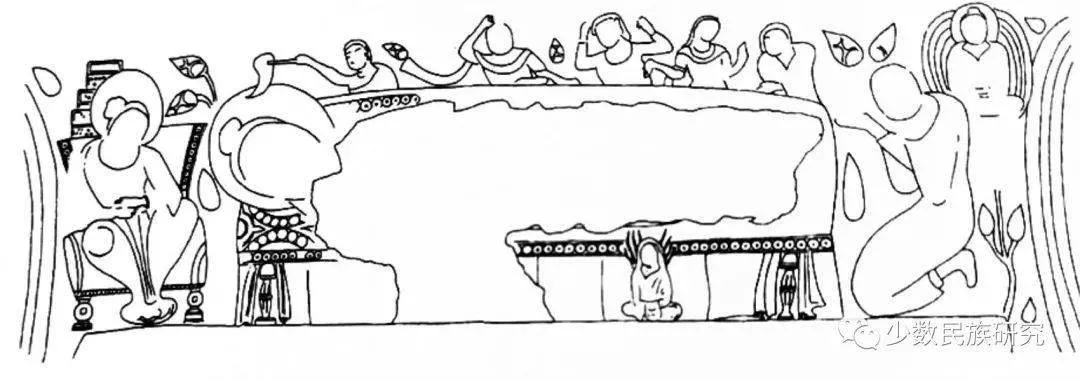

据宫治昭的研究, 以巴米扬为代表的中亚地区的涅槃图像, 围绕在佛周围的核心情节主要有须跋入火界定、大迦叶礼拜双足、哀悼的众人、摩耶夫人, 显然众人哀悼占据着画面的主要空间位置(图2) [7]。这一特征正是第158窟涅槃图像的基本现象。其中最能反映洞窟粟特人功德主的是各国王子举哀、末罗族乐舞供养、两位弟子所捧之方盒即纳骨瓮、佛枕之团花联珠雁衔珠纹 [1]。各国王子举哀图被认为是受到粟特地区传统绘画的影响,代表性画面是片治肯特2 号遗址表现“斯雅乌秀传说”的著名壁画“哀悼之图”,画面构图特征包括画面的主题“哀悼”、举哀的人物、举哀的形式等均与中亚涅槃图像极其相似 ②。

图2 巴米扬第72窟涅槃图线描

宫治昭又注意到中亚涅槃图与弥勒菩萨的经常性组合关系,认为是表现法灭的思想 [8]。同样,第158窟有作为表现未来佛的弥勒倚坐像彩塑,构成涅槃与弥勒的组合, 再次表现了功德主粟特人对中亚图本的偏爱。

(二)对中亚涅槃传统的修正体现出的粟特文化影子

第158窟涅槃经变中的各国王子举哀图,虽然受到中亚和西域涅槃图像的深刻影响, 但若相互之间进行仔细的比较,还是有所不同。第158窟这幅图中的人物身份较统一, 是以各国国王的身份出现的,但经典记载人物众多、构成复杂,往往是“四部众”“无数一切大众”“诸众生” 的其中一类, 这些部众中有妇女形象出现在巴米扬和龟兹等石窟壁画涅槃图中。女性人物出现在涅槃图中,除了佛典所记佛母摩耶夫人及其随从之外, 敦煌石窟中没有看到与中亚巴米扬同类图像混在各类举哀人物中的女性形象。

入华的粟特人对于女性的隐讳笔法, 本民族女性在考古和艺术中的缺失现象, 一直受到考古和艺术史学界的关注 ①。入华胡人女性在汉人社会受到歧视是客观的历史问题和文化现象, 我们在探讨外道女性 ②和胡旋女 ③相关问题时已有揭示,最终表现在艺术方面,成为中古时期颇具偏见的一类艺术表达手法。到了敦煌,在受汉文化影响的佛教艺术中, 对胡人女性表现出强烈的排斥心理, 因此中亚涅槃经变中本来存在包括女性举哀的人物被有意略去, 这一点也是入华后汉化的粟特人艺术的基本笔法。

(三)各国王子举哀图中人物榜题框暗含功德主的身份需求

仔细观察第158窟的各国王子举哀图, 可以发现与中亚、龟兹、敦煌本地同类绘画有一个较大的不同点, 即相应的人物旁边绘制榜题, 文字不存,榜题框保存完好,说明第158窟的这幅各国王子举哀图绘画之初是经过精心设计的, 可能有一定的粉本供参考, 但因为明确标示了人物的身份关系,显然并非完全据粉本所作,经典只强调佛陀涅槃时有不同的人前来悼念,其中国王、王子仅是各色人等中的一类。据唐若那跋陀罗译《大般涅槃经后分》卷下《圣躯廓润品》,释迦涅槃后迦毗罗等八国国王“号哭悲哀,闷绝躄地” [9]。作为经变画艺术, 显然没有必要具体区分并标明每个人代表的国家、民族或姓名,正如我们在维摩诘经变中看到的各国王子礼佛图、中原帝王礼佛图,经典中讲前来毗耶离城维摩帐下听二大士辩法的人群中有“国王、大臣、长者、居士、婆罗门及诸王子并余官属,无数千人,皆往问疾”(姚秦鸠摩罗什译《维摩诘所说经·方便品》) [10],我们在所有的维摩诘经变中看到的这些人物并不配榜题,即是这个道理。

作为比较, 梳理一下之前和同时期的涅槃经变,并非如此,有明显的不同之处。第158窟涅槃经变与传承了中亚图本的隋代洞窟有更多的相同点, 但隋代莫高窟第295、427、280、420窟诸涅槃经变完全没有出现各国王子举哀的场景。到了初唐第332窟的涅槃经变,场面宏大,情节复杂,分别在最后供养、佛为母亲说法、八王分舍利、舍利供养等场面均出现不同民族服饰和面貌的各国王子,整个画面没有出现任何榜题。而到盛唐第148窟涅槃经变,情节更加丰富,内容更加复杂,场面更多,有丰富的榜题,且文字保存完好,多可清晰释读 ④,其中在供养、举哀、分舍利诸多情节出现不同服饰和面貌的各国王子集体像, 均没有单独的标示人物身份的榜题。其他初盛唐时期的涅槃像如第46、225 等窟, 因为是以塑像的形式出现,受材料形式的限制,均未出现各国王子举哀的造像。

到了同时期的中唐吐蕃时期,第44窟主室中心柱后西壁中唐补绘的大型涅槃经变, 在同第158窟涅槃经变同样的位置,即佛足后面,出现一组各国王子供养像, 其中明显的一身为吐蕃赞普像,所有的人物均无榜题标示。同为中唐补绘的第185窟主室东壁门上的涅槃经变, 佛足后面的几组人物,其中一组为汉族帝王与众大臣,最后面出现一组从服饰面貌特征看应为各国王子的形象(图3), 总共有七身, 但其位置处的榜题仅有三条,显然不匹配,应该不是对应的各人物国家、民族,而是来自经文的文字。

图3 莫高窟第185窟东壁门上涅槃经变

因此, 第158窟涅槃经变中的各国国王举哀图的场景中, 画家给每个不同国家或不同民族的王子画像旁边搭配榜题框,显然当初是有文字的。这些文字如同在吐蕃赞普像旁的榜题内书写藏文“赞普”二字一样 ①,应该全是同类性质的文字,是相应人物的国家、民族、身份的标识。

从现存人物服饰与面貌特征上, 大体可以看到,除了特征明显的吐蕃赞普、中原帝王之外,其他大部分人的身份,从服饰特征的分析可知,确实以来自中亚的粟特九姓胡为主 [11]。

由此,按照佛教经变画宣教的基本功能,在这里画家给本来完全不需要榜题框和相应文字的各国王子的画像前一一标注身份,应该是有意义的。考虑到功德主的粟特人身份, 显然在这里有强调其民族身份和文化认同的心理需求, 同时也应该有强调粟特人在佛教信仰历史方面的原始性和悠久性。而画面中唐、吐蕃、粟特人济济一堂,有文字说明,给观看者强烈的多民族共存的印象,正是敦煌吐蕃时期基本的民族面貌 [12,13]。

(四)各国王子画面人物顺序安排上的粟特主导地位

仔细观察第158窟各国国王举哀图, 之前介绍此画面的文字或图版都局限在洞窟主室北壁壁面上的画面, 并以为是以吐蕃赞普为首的画面结构。我们仔细观察发现,北壁吐蕃赞普之前、西壁的众天部之后,还有一身国王立像,占据北壁和西壁的拐角处,头戴“王”字冠,身着长袖汉服,为老者形象,有长胡须,面貌特征有胡貌之相,朝向释迦,神情悲痛,其前上方有一红地榜题框(图4)。考虑到洞窟功德主的粟特胡人属性, 此人应该属于功德主所属本民族代表人物, 代表的即是来自中亚的粟特胡人国王,赫然存在的“王”字冠帽,说明其与后面的赞普属并列关系, 且有强调其国王身份之意义。之所以身着汉服,显然是有强调功德主所在粟特族属汉化问题, 以图像的形式非常巧妙地表达了第158窟的功德主们, 作为移居敦煌的九姓胡人安氏后裔,虽然身处吐蕃统治之下,仍然有强烈的唐王朝情节, 这种现象出现在河西粟特安氏的身上, 完全符合其家族与唐王朝千丝万缕的关系 [14]。

图4 莫高窟第158窟涅槃经变西壁与北壁拐角处人物像

如果把此人理解成佛涅槃所在地拘尸那城的国王或佛经所记迦毗罗国的国王, 则应属印度人物形象,当有壁画常见婆罗门人物形象特征,而不应该以此类汉服的形式出现。这一时期表现印度人的形象, 即是佛教艺术中常见的外道婆罗门人物, 同窟涅槃台下正壁北侧的末罗族人舞蹈供养形象即是。因此,这一身国王举哀像的释读,纠正了之前传统认为该窟各国王子举哀图以吐蕃赞普为前导第一身国王像的认识, 再次印证了我们对该窟功德主粟特胡人身份的推论。而其所在画面位置, 把西壁诸天部举哀和各国王子举哀有机联系在一起,当是设计者和画家的匠心布局。

(五)一只猴子的粟特属性

各国王子举哀图的最末位置, 即各国王子中赤裸上身持长剑刺胸人物旁边, 亦即这幅画面与倚坐的弥勒彩塑大像之间,蹲着一只猴子,面向各国王子,张大嘴巴,眼睛突出,似有悲哀惊恐,右手持一枝荷花作供养状(图5) ①。

涅槃经变中出现各类动物是常见的, 表示牛王等各类动物闻听释迦入般涅槃,前来供养佛,第332、148、92 等窟涅槃经变中均有各类动物最后一次听佛说法和供养的画面。第158窟涅槃佛台下面正壁中间龛两侧也有类似画面,其中末罗族舞蹈之后画有老虎、大角的鹿等动物供养像。虽然猴子持花供养的性质是明确的, 但把此只猴子画在不同的位置,与这些动物不在一起,当另有考虑。

考虑到洞窟功德主的粟特胡人属性, 联想到猴子在粟特美术中较为频繁出现的例证,二者之间似有关联。敦煌佛爷庙湾唐墓模印胡人牵驼砖中,就有一身猴子在骆驼所驮载的驮囊上 [15];唐昭陵陪葬墓郑仁泰墓一峰陶骆驼, 在圆鼓鼓的驮囊上面,同样爬着一个小猴子 ②;辽宁朝阳贞观十七年(643)蔡须达墓出土的一峰陶骆驼上,在圆圆的驮囊上面也蹲着一只小猴子;新疆和田约特干遗址出土较多的陶制小猴子, 也有猴子骑在马上或骆驼上的;粟特地区的遗址中也常见此类陶制小猴子 ③。广中智之认为猴子与马和骆驼在一起的现象, 是源自印度的信仰, 伊朗也有类似信仰,隋唐时期骆驼上的猴子,则是随着丝绸之路传入的结果 [16,17]。齐东方指出唐墓骆驼上的猴子,也应和中国古代猴子治骡马病的传统有关 [18]。

图5 莫高窟第158窟涅槃经变中的猴子像

对这方面的研究, 以上学者们已揭示出一些相关的资料。晋干宝《搜神记》卷3:

赵固所乘马忽死,甚悲惜之。以问郭璞, 璞曰:“可遣数十人持竹竿, 东行三十里,有山林陵树,便搅打之,当有一物出,急宜持归。”于是如言,果得一物, 似猿。持归,入门见死马,跳梁走往死马头,嘘吸其鼻。顷之,马即能起,奋迅嘶鸣,饮食如常,亦不复见向物。固奇之,厚加资给。 [19]

唐李冗《独异志》卷上云:

东晋大将军赵固,所乘马暴卒,将军悲惋。客至,吏不敢通。郭璞造门语曰:“余能活此马。”将军遽召见。璞令三十人悉持长竿,东行三十里,遇丘陵社林, 即散击。俄顷,擒一兽如猿,持归至马前,兽以鼻吸马,马起跃。如今以猕猴置马厩,此其义也。 [20]

后魏贾思勰《齐民要术》卷6 云:

凡以猪槽饲马,以石灰泥马槽,马汗系着门:此三事,皆令马落驹。《术》曰:常系猕猴于马坊,令马不畏、辟恶、消百病也。 [21]

因此,第158窟在各国王子群像后画一猴子,其实也是丝路上粟特人与猴子长期产生的关系在敦煌壁画中的反映。

(六)受粟特影响下的团花佛衣

第158窟涅槃大佛的南北两侧,分别有一彩塑立佛像和倚坐的佛像(图6),共同构成过去、现在、未来的三世佛结构,过去佛迦叶佛为立佛,现在佛释迦为涅槃卧佛, 未来的弥勒佛为倚坐佛。三世佛是敦煌石窟北朝以来较为流行的造像体系 ①。但我们在此窟的立佛和倚坐佛的佛衣上观察到一个有趣的现象, 即二佛像的袈裟上均遍饰白色的团花纹, 其中最外层土红地色条形衣上每个格子内各饰一朵白色团花, 另外在脚部露出的最底层衣服上也装饰着团花图案, 倚坐佛里层僧祇支上也饰团花。

佛像服饰是有规定的,即严格的三衣制度。姚秦罽宾三藏佛陀耶舍共竺佛念等译 《四分律》规定:“听诸比丘作新衣, 一重安陀会, 一重郁多罗僧,二重僧伽梨。” [22]“袈裟”一词即梵文的KASAYA,汉译袈裟,“译曰不正,坏,浊,染等” [23]。三衣圴由世俗旧衣割截而成, 重新缝制为纵横相间的稻田相,所以又称“割截衣”“纳衣”“百纳衣”。三衣的材料也尽量以普通的棉、麻为主,是世俗人废弃、施舍之物,不能昂贵豪华。袈裟的色相为“坏色”,以若青、若黑、若木兰色为主。唐人道宣《四分律删繁补阙行事钞》指出“一切青、黄、赤、白、黑五种纯色不得着” [24]。宋人元照《佛制比丘六物图》又说:“上色染衣……须离俗中五方正色(谓青、黄、赤、白、黑)及五间色(谓绯、红、紫、绿、碧,或云硫黄),此等皆非道相。” [25]正因为有非常严格的规定,因此我们看历代佛像外层袈裟条形衣,均为单一色调,间有弟子或比丘袈裟上有饰水田纹样, 即有山水画于其上,俗称山水衲,应是佛与弟子在田间走路受到启发的结果。袈裟上饰其他纹样,显然有违背佛之本意, 也不合佛典所记三衣的基本特征。第158窟在二身佛衣上遍饰白色的团花, 使得这两身佛衣极具装饰效果, 也显得本来属于不正色的袈裟颇显富丽堂皇,不合教义,这在佛教造像史上也是较为独特的一例。

图6 莫高窟第158窟彩塑立佛像

目前学术界研究佛衣,以佛衣经典源流、佛衣基本的穿着形式、佛衣样式的时代和地区变化等为主 ②, 还未见有专门讨论佛衣上装饰问题的文章,因为若安严格的经典教义,此问题本不存在,便无从研究。

所以, 第158窟立佛和倚坐佛造像佛衣上出现遍饰白色团花的现象,给我们提出新的思路。显然,在这里要找到经典的规范是不大可能的,在同时期和敦煌传统的造像中也找不到可以比较的案例, 只有结合洞窟功德主的粟特胡人背景方可解释得通。作为在服饰上喜欢装饰各类纹样的粟特人,违背常识,给自己功德窟的佛像上也画上大大的团花,似有粟特锦的风格,有浓厚的民族意识在其中。因为我们观察此二身佛衣上的团花,同样出现在各国王子举哀图中赞普的大衣和两身王子的外衣上面(割耳者和戴厚毛边帽者)。吐蕃的服饰受粟特和突厥的影响深刻 [26-28],所以粟特胡人的团花服饰图案也出现在赞普的衣服上。

有趣的是, 我们注意到第158窟同窟壁画中的诸多佛像均着单色的佛衣, 没有袈裟上装饰团花的。这一点也说明此二身彩塑佛像佛衣上的团花纹是有意装饰的,若按此道理,涅槃大像佛衣上极有可能也遍饰团花,三世佛是统一的佛衣装饰。若此成立,则第158窟初建之时,佛衣华丽,渲染了特殊的佛教空间, 应该是粟特人功德主背景下的特有信仰空间。

我们认定此类团花有粟特因素, 可以得到该窟同类图案的佐证。本窟金光明最胜王经变前来听法的诸人物中,有一身王子、几身婇女等使用的地毯即为团花纹图案。有唐一代毯子类物品,主要来自中亚粟特和波斯萨珊等地, 这在文献中记载颇为丰富,以美国学者Edward Hetzel Schafer 研究为代表 [29],学界有丰富的研究成果可供参考。

二 彰显吐蕃因素的图像运用与细节处理

莫高窟第158窟是吐蕃时期的代表窟, 洞窟中能明确代表吐蕃特色和因素的图像有两处,一处是各国国王举哀图中的吐蕃赞普像及其藏文题记,另一处是甬道中的吐蕃装供养像和“大番管内三学法师持钵僧宜”供养僧人像,对此学术界已多有研究 ①。

但仔细观察这几处壁画图像, 还可以发现一些更为有趣的现象和值得进一步探讨的问题。

(一)对唐蕃两个民族帝王像的强调及其原因和意义

各国王子举哀图中, 其中的吐蕃赞普和汉族帝王与其他诸国王像有较大的不同, 此两位王像从画面整体结构而言,位处前排位置。此二人均有头光,分别由左右两侧的两身女侍从搀扶;其他王子均独自一人,全无头光,即使我们前文所论有可能属于洞窟功德主粟特安氏本民族的王子像,也都无此特殊待遇。

1.排列位置关系问题

从莫高窟第332、148 二窟大型涅槃经变看,画面中若出现各国王子的形象, 总是处在中原汉族帝王并群臣像的后面或后排位置。类似的图像,出现在长安等地佛塔地宫发现的诸多舍利石函或舍利宝帐上出现的分舍利画面中, 汉族帝王和大臣总是出现在其他各国王子像的前列位置, 代表如临潼庆山寺地宫出土的武周时期的舍利宝帐线刻图,其中的分舍利画面中(图7),左面第一身即汉族帝王,对应右面第一身为吐蕃赞普像 [30]。另,蓝田菜拐村法池寺舍利石函上的分舍利场面,右面并列两身均为汉族王帝王形象, 对应的是两身头戴羽毛冠的新罗王子形象(图8) ②。

图7 庆山寺舍利宝帐上的涅槃经变

因此, 虽然第158窟各国王子举哀图在人物的排列顺序上, 总体上有长安等内地相关图像的影响,但把吐蕃赞普放在汉族帝王像之前,又把二人并列同规格处理, 显然是在吐蕃统治的历史背景左右下要刻意强调唐蕃关系。第158窟是吐蕃统治敦煌晚期的洞窟,时间在839 年左右,这一时期正是唐蕃长庆会盟后不久, 唐蕃关系出现历史性的转变,在拉萨大昭寺门前立了《唐蕃会盟碑》,同时在像赤岭、德噶玉采等唐蕃交界的地方树碑、建汉藏寺院 ③,包括在吐蕃统治的汉地有些地方也会通过建寺或建窟的形式纪念这一伟大的历史事件,其中瓜州榆林窟第25窟即是在这样的背景下营建的功德窟 [31]。

图8 蓝田法池寺舍利石函分舍利图

作为粟特人的功德主, 能够如此用心安排绘画这一在唐蕃关系史上有重要象征意义的壁画,实是唐、吐蕃、粟特历史上的里程碑图像。

2.头光的问题

给吐蕃赞普和汉族帝王绘画头光, 也是有特殊的含义。头光是佛之三十二相之一种,在佛教绘画中是对佛、菩萨、弟子、天王、力士等尊像画人物神性的定义,世俗普通人是不具备这一好相的。按这个道理推论,在这幅画中,设计者、绘画者和功德主是把此两身帝王像神圣化处理并对待了。吐蕃赞普有头光, 可以在四川石渠须巴神山吐蕃石刻中看到,就是被称为藏族历史上“三法王”之一、有“圣神菩萨赞普”称号的赤松德赞,有相应的藏文愿文题刻 [32]。赤松德赞的供养像有头光,是因为他是吐蕃当时的“圣神菩萨赞普” ①,所以给他画上头光是可以理解的。另外,在吐蕃的佛教信仰和传统中,认为吐蕃赞普松赞干布是观音的化身,是后期藏文文献中所谓的“圣观自在心之子”“大悲心所变化之护教大王” ②,因此也是可以加上头光的。敦煌文献和唐蕃会盟碑提到松赞干布时,往往称其为“圣神赞普赤松赞”“圣神”,也是可以加头光的。《嘛尼全集》 [33](又译作《法王松赞干布嘛尼全集》〔chos rgyal srong btsan sgam bo'i ma ni bka'`bum bzhugs so〕、《玛尼宝训》《松赞干布遗训》《末尼全集》)虽然是后期“掘藏师”假托松赞干布所作, 但也可作为松赞干布信仰和推行观音信仰的侧面印证, 也可以帮助我们理解很早时期吐蕃人就认为其是观音化身的可能性。张延清把第158窟的赞普画像归为赤松德赞, 有头光是其重要佐证 [34]。但我们认为,此处的赞普画像,是泛指而非确指,若要确指则题记应标示清楚才是。

既然赞普有了头光, 在长庆会盟后成为甥舅关系的吐蕃赞普与唐朝帝王,在这里要平等对待,那么唐帝王也要画上头光才行。换句话说, 在这里,两位帝王已成为佛弟子或菩萨了。

3.吐蕃赞普的藏汉对照榜题设计

现存于洞窟的北壁各国王子举哀图, 吐蕃赞普的头像部分不知道什么时候被人为切割, 包括榜题也一并切割,但根据伯希和考察团1908 年拍摄的照片观察可知, 赞普像前的榜题是横框和竖框组合,即汉文和藏文对照的榜题形式。此种榜题设计形式在该窟仅存此一例, 其他各国王子榜题均为竖长条形,显然是属于书写汉字所用。给赞普像单独设计藏汉对照的榜题框, 在强调吐蕃统治的同时,又充分说明功德主强烈的汉化意识。对于这种藏汉对照的榜题框,即今枝由郎提出的“T 形框” ③,笔者之前有专题研究 [35],或可参考。无论如何, 在这里单独给赞普像加上属于本民族语言文字的榜题,有浓厚的吐蕃因素。不过非常有趣的现象是, 该铺举哀图中的其他竖形榜题框中的汉字全部不存,唯独此条藏文榜题清晰地保存了下来,似乎是使用了不同墨的缘故。我们在该洞窟的顶上看到了大量保存清晰的榜题汉字, 可能是使用了相同的墨。

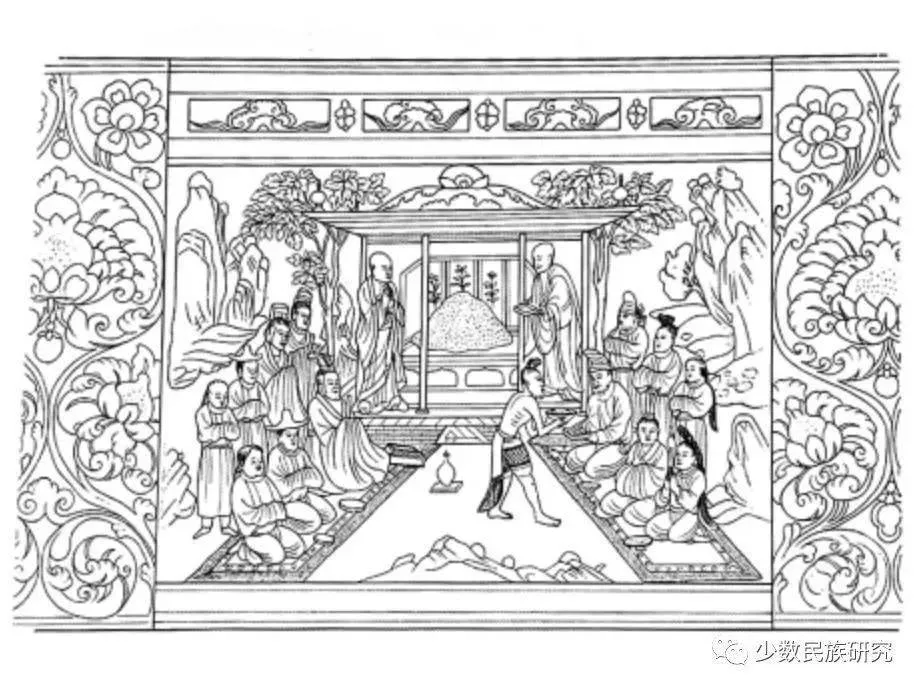

(二)供养人画像榜题的吐蕃传统

第158窟甬道南北两壁, 剥离上层后期重绘的壁画,虽然底层中唐吐蕃期的壁画被刻划严重,但仍然可以看到中唐吐蕃时期供养人的主体轮廓(图9),榜题框和部分文字也能够释读,其中北壁第二身即是“大番管内三学法师持钵僧宜”,其他榜题文字完全不存。

仔细观察此窟甬道南北壁供养人画像的榜题框,发现这些供养人榜题框全部是方形设置。供养人是敦煌石窟最常见的图像, 也是历代佛教造像中常见的内容, 伴随供养人出现的榜题框和相应的文字, 是我们研究相应造像图像的重要依据与可靠的历史信息。受古代汉字书写特点的规范和约束,这些榜题文字也都是竖条形,文字从右到左竖排。莫高窟北朝、隋和唐前期洞窟中的供养人榜题框都比较小,是窄条形,盛唐开始出现像第130窟晋昌郡都督夫妇供养像中出现的较为宏大的匾牌式的榜题框, 到了中唐时期我们也可以在第231 等窟看到匾牌式的供养人榜题框。这种榜题框的绘制颇为讲究,有底座有装饰性碑额,类似唐碑的形制。显然第158窟供养人像榜题框与这些传统的供养人榜题框的做法有所不同。

目前所知, 莫高窟第158窟供养人画像从人物体量上来讲, 是中唐吐蕃期洞窟中供养像最大者, 也是晚唐之前敦煌石窟供养人画像除第130窟南大像之外(第96窟北大像也应该有较大的供养人画像,可惜早已毁而不存了)最大者,这当然是和该窟巨大的规模有关系。联想到其后晚唐五代宋张氏和曹氏归义军时期大量供养人画像榜题框的设置, 多是讲究的碑式匾额, 历史梳理的结果, 可以明显地感受到第158窟如此处理榜题框显得有些不合常理。

图9 莫高窟第158窟甬道吐蕃时期供养人画像

事实上就仍然保留了供养人题记“大番管内三学法师持钵僧宜”条榜题框,仔细观察明显感受到文字所占面积有限,还有较大面积的空白,左右均可再书一行文字,这种处理并不美观,也不十分规范。

考虑到第158窟是吐蕃时期营建的洞窟,方形题框是属于从上到下横着书写的藏文较为适合的文字框, 除了学者们已作过专门研究的敦煌石窟中的藏文榜题框之外, 另在藏经洞出土的几幅绢画的榜题文字上, 也出现了类似于方形的榜题框,如Sp.32 药师净土图。因此,可以认为第158窟供养人画像榜题框以方形表现, 其实是受藏文书写传统的影响,也就是说设计者或是吐蕃人,或最初设计要写吐蕃文。“大蕃管内三学法师持钵僧宜”供养像,黄文焕认为是姓宜的吐蕃僧人,显然他是完全可以使用吐蕃文来书写供养人题记的。

因此, 从目前甬道南北看到的供养人榜题框来看,全是方形,这些供养人几乎都是僧人,只有一身世俗人,因此几身僧人中除了僧宜之外,也还有其他吐蕃僧人的可能性。另,北壁最后一身男供养像是吐蕃装,有可能为吐蕃人,当然也有可能是吐蕃时期的粟特人,属功德主粟特家族成员。

(三)窟顶四方佛为吐蕃系统图像

第158窟窟顶是以十方净土为主的图像结构,其中的东、西、南、北四方净土的说法主,分别以象、马、孔雀、金翅鸟四方座兽来呈现,方位概念明确。以此方式表现四方佛的图像,出现在同一时期的莫高窟第361窟窟顶四披, 赵晓星认为是属于《金刚顶经》系统 [36],其检索了开元三大士之一的金刚智翻译的《金刚顶瑜伽中略出念诵经》中对应的文字:

于其东方如上所说象座, 想阿 鞞佛而坐其上;于其南方如上所说马座,想宝生佛而坐其上;于其西方如上所说孔雀座,想阿弥陀佛而坐其上;于其北方如上所说迦楼罗座, 想不空成就佛而坐其上。各于座上又想满月形。复于此上想莲华座,每一一莲花座上佛坐其中。 [37]

以第361窟、第158窟为代表的敦煌中唐吐蕃时期的此类四方佛造像, 虽然郭祐孟认为其粉本可能来自长安的佛寺 [38,39],但考虑到出现此类图像的二窟均为吐蕃统治的后期, 据赵晓星的研究, 第361窟的供养人中有地位较高的吐蕃人在其中, 她认为该窟供养人排列体现出来的法会仪式中有吐蕃人的参与, 甚至洞窟的设计和营建也是有吐蕃人参与的 [36]230。

考虑到第158窟甬道出现的吐蕃僧人和吐蕃装世俗人,以及各国王子中的吐蕃赞普像,第158窟的营建也不能没有吐蕃人参与。此二窟考古分期断代是同一期的洞窟 [40]。因此,此二窟中均出现分别以象、马、孔雀、金翅鸟四方座兽来呈现四方佛,多少是有吐蕃的因素在其中,至少可以认为是吐蕃人佛教体系中的一类较流行的图像。据杨清凡的研究,类似的五方佛在吐蕃颇为流行 [41,42],也应该影响到了敦煌。

三 汉地高僧写真图像传统对第158窟涅槃像的新诠释

第158窟涅槃经变的画面构成整体上是隋唐以来流行同类经变画的基本图像要素, 并没有超出莫高窟第332、148窟的图像元素, 也是公元前后至唐宋以来印度、中亚、西域、中原涅槃图像的核心画面内容。但是仔细观察,还是在该铺图像中发现了在历史时期涅槃图像中所没有看到的细小的画面内容。彩塑涅槃大佛的头部一侧,即西壁和南壁的拐角位置的上部, 在表示佛涅槃所在的婆罗双树枝杆上分别挂一头陀袋和一澡瓶(图10),此画面非涅槃图像所具有的内容,因此值得关注。

在树上挂僧人使用的头陀袋和澡瓶,是高僧写真的基本形制之一,早在张彦远《历代名画记》李雅条中就有所反映:“圣僧形制,是所尤工。” [43]此形制张善庆总结为:“大德结跏趺坐于禅床或苇席之上,结禅定印,双目微启,神态怡然;背景是菩提树,或一株或两株,上挂头陀袋;澡瓶或挂于树上,或置于身旁;身后两旁有时候会立有近侍女和弟子;双履常常在坐具前,或是被描绘在禅床上。” [44]这些高僧写真的基本规范和特征,可以在敦煌绘画中找到诸多完美的例证,代表如莫高窟藏经洞洪辩写真像,第137、139、476、443窟及纸本白描稿Sp.163 高僧像,这些高僧写真图,学术界已有丰富的研究成果 ①。在这些高僧写真像的形制构成中, 都可以见到挂于树上的头陀袋和澡瓶(澡瓶有的置于地上),时代集中在晚唐五代宋。

图10 莫高窟第158窟涅槃经变中的头陀袋与澡瓶

因为我们在中亚、西域和内地的涅槃造像中均未看到有头陀袋与澡瓶出现的例证, 故第158窟涅槃像诸多画面中出现此属于僧人随身使用的象征性物品, 显然是受到了同时期颇为流行的高僧写真传统的影响。但我们遍观敦煌历代涅槃经变,却没有发现第二例图像,当属第158窟绘画者的有意设计。

和此图像可以略作联系的是在犍陀罗的涅槃造像,其中经常可以看到在佛床下身先入灭的须跋陀罗的旁边, 有由三根木棍制成的三角架,上面吊着一个像袋子一样的物品,宫治昭认为此图像表示的是作为持三杖者婆罗门身份的须跋陀罗所持水袋 [7]111-112。第158窟的头陀袋和澡瓶是挂在树上的, 而且所在位置和处在涅槃台下的须跋陀罗相距太远,显然二者之间没有关系。如果把僧人平常所用物品归为其中的举哀弟子们,虽然理论上可以讲得通, 但考虑到涅槃图像传统和弟子们的数量关系,似乎不大可能,因此只能归为释迦所有。

那么, 第158窟的设计者和绘画者之所以给涅槃图像平添此两件物品, 应当是受到汉地高僧写真图像传统的影响。高僧写真像的重要用意是表达对高僧的纪念,供弟子、门人及信众瞻仰,也有祭祀之用。此问题在敦煌写真赞文献中有丰富的记载,P.3718《张和尚(喜首)写真赞并序》云:

威仪侃侃,神容荡荡。笔述难穷,绘真绵帐。四时奠谒,千秋瞻仰。

P.3556《都僧统氾福高和尚邈真赞并序》记:

故我大师图形留影,弟子固合奉行。遂慕(募)良匠丹青,乃绘生前影质。目掩西山之后,将为虔仰之真仪。

僧人写真称之为“邈真”,其实佛菩萨像也称为邈真, 对此饶宗颐先生早年就通过敦煌绘画研究有探讨 [45]。敦煌藏经洞绘画MG.17775 题记:

忆恋慈亲,难卖见灵迹,遂召良工,乃邈真影之间, 敬画大悲观世音菩萨一躯并侍从。

MG.17659 有“绘大悲菩萨铺变邈真功德记”,MG.17662 题“敦煌郡娘子张氏绘佛邈真赞并序”。

从这个意义上讲, 第158窟出现头陀袋和澡瓶的释迦涅槃经变的绘制, 其实也可以理解为另一种形式的释迦邈真,是佛的“圣容真身”。高僧写真像是对高僧的纪念和瞻仰, 释迦涅槃邈真也当有同样的含义。那么,在这里第158窟的释迦涅槃像即包含多重的性质和含义, 是当时的敦煌佛教特意制造出来的一尊释迦真身像。这一做法,有浓厚的汉地佛教高僧写真传统的影子。

小 结

莫高窟第158窟虽然是吐蕃时期开凿的洞窟,洞窟功德主又属敦煌的粟特胡人家族,但窟内壁画和塑像整体的面貌特征属浓厚的唐风样式,艺术水平之精湛,绘画气势之磅礴,施萍婷先生认为第158窟的壁画是“神假天造,英灵不穷”的画圣吴道子风格在敦煌的代表作, 无论大像小像均有“吴家样”风味在其中 [46],实属有“前吴家样”美誉的初唐第220窟之后敦煌艺术的另一高峰。可以认为, 第158窟整体上仍然是吐蕃治下敦煌人心系大唐文化艺术的反映,是在特殊时代,在特殊功德主人群的努力下的唐风代表窟,是唐、吐蕃、粟特多元文化共同作用下的艺术丰碑。

因此,第158窟是丝路“华戎所交一都会”的敦煌在吐蕃统治下, 在大唐强劲的文化与艺术之风的影响下, 功德主、绘画者以开放和包容的心态,也是出于本民族审美和信仰的需求,同时把具有粟特和吐蕃文化艺术的元素有意无意地揉入其中,给我们展现出一个特殊时期唐、吐蕃、粟特在敦煌互动的真实案例。考虑到洞窟中最早出现的密严经变 [47]和具有唯一性的十方净土变,第158窟实有可深入研究的巨大空间。