孙周勇:石峁遗址,一座影响深远的史前最大城址

前段时间国务院新闻办公室举行的“中华文明起源与早期发展综合研究”(简称“中华文明探源工程”)成果发布会上,提到了几个重要的、距今5500—3500年的都邑性遗址,其中就有石峁遗址。石峁遗址,对于实证中华文明5000年历史有怎样的意义?石峁遗址近些年有哪些重要的发现?石峁遗址有哪些新的研究成果?我们采访了陕西省考古研究院院长、石峁遗址考古领队孙周勇,请他为我们做介绍。

孙周勇

石峁遗址对实证中华文明五千年历史有重要意义

石峁遗址位于陕西神木市高家堡镇,地处陕北黄土高原北部边缘。1976年,考古学家戴应新对神木石峁进行调查,发现了一批非常重要的玉器,引起了学界的高度关注。其后经过考古工作者们几十年的勘探和发掘,发现石峁遗址是一座包含皇城台、内城、外城三重城垣的超大型史前城址,城内面积超过400万平方米。规模大于年代相近的良渚遗址(300万平方米)、陶寺遗址(280万平方米)等城址,是目前所见的中国史前时期最大的城址。

石峁城址以皇城台为核心,内城墙和外城墙呈半包围状将“皇城台”环抱,依山势而建,形状大致呈东北—西南方向。城内密集分布着大量宫殿建筑、房址、墓葬、手工业作坊等龙山文化晚期至夏代早期遗迹,城外还有数座“哨所”预警遗迹。石峁内城面积210万平方米,外城面积190万平方米,内、外城的城墙长度达10千米左右,宽度2.5米。

“石峁遗址非常重要。”孙周勇说道,“可以从两个方面来说明:一是它处在北方半月形气候敏感区,是长城和长城沿线、农业民族和游牧民族来回交错的地带。另外它的时间节点很重要,处于公元前2000年前后,是中国早期文明形成的关键阶段。与夏代处在几乎同时的时间节点上,对实证中华文明5000年历史有很重要的意义。”

石峁遗址的发现填补了史料记载的空白。以前学术界普遍认为中华文明的核心区域在中原腹地。石峁遗址的发现,说明在北方存在一个史料没有记载的族群,他们创造了独立于夏文化的石峁文化。“石峁遗址的发现改变了我们对于中国早期文明格局的认识,中华文明的形成,其实是一个多元文化融合的过程,在这一过程中,石峁文化产生了很大的影响。”

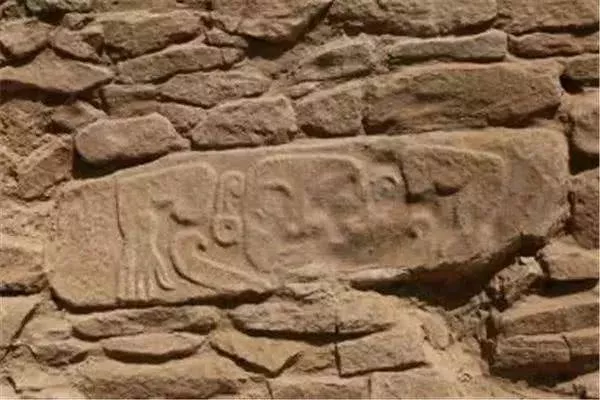

孙周勇还谈到,在历史时期的一些国家制度性的因素中,也可以看到石峁文化的影子。过去我们认为瓮城、马面、角台等是在历史时期才出现的。但是石峁文化把这些现象出现的年代提前了一两千年。瓮城马面等在石峁文化中就出现了,而且形制很成熟,就像天外来客一样突然出现,与汉魏时期的洛阳城别无二致。石峁的这类文明因素,毫无疑问从制度史上促成了中华文明形成。

城墙及马面

近些年的石峁遗址考古取得许多重大发现

经过近些年的区域系统考古调查和重点考古发掘,孙周勇带领他的考古队员们发现了由“皇城台”、内城和外城构成的石峁城址;揭露了外城东门址、韩家圪旦贵族墓葬区、樊庄子“哨所”等重要遗迹。这些发现表明,石峁遗址是距今4000年前后,在整个东亚范围内保存最好、规模最大、结构和形制完善的石砌的史前城邑。

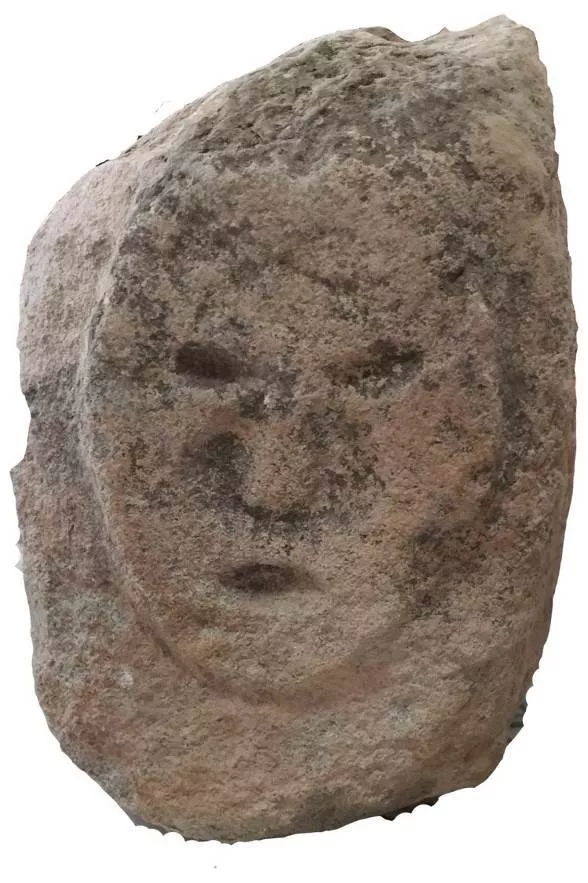

石峁遗址在中国早期的遗存中具有非常突出的特点。首先,它是一个坐落在黄土高原上的地上城址,有很多地面建筑。而现在发现的很多早期遗存,由于各种原因,都保存在地下。其次,它表现出的很多文化因素,体现了北方区域沿着欧亚草原廊道进行文化交流的历史面貌。比如铸铜、石头雕像等。“大量的石雕发现于皇城台底部,体量很大,并且是成组出现的,上面有饕餮纹,应该是在墙面上做装饰用的。不排除原来皇城台顶部存在石头砌成的神庙一类的设施。”孙周勇介绍到。

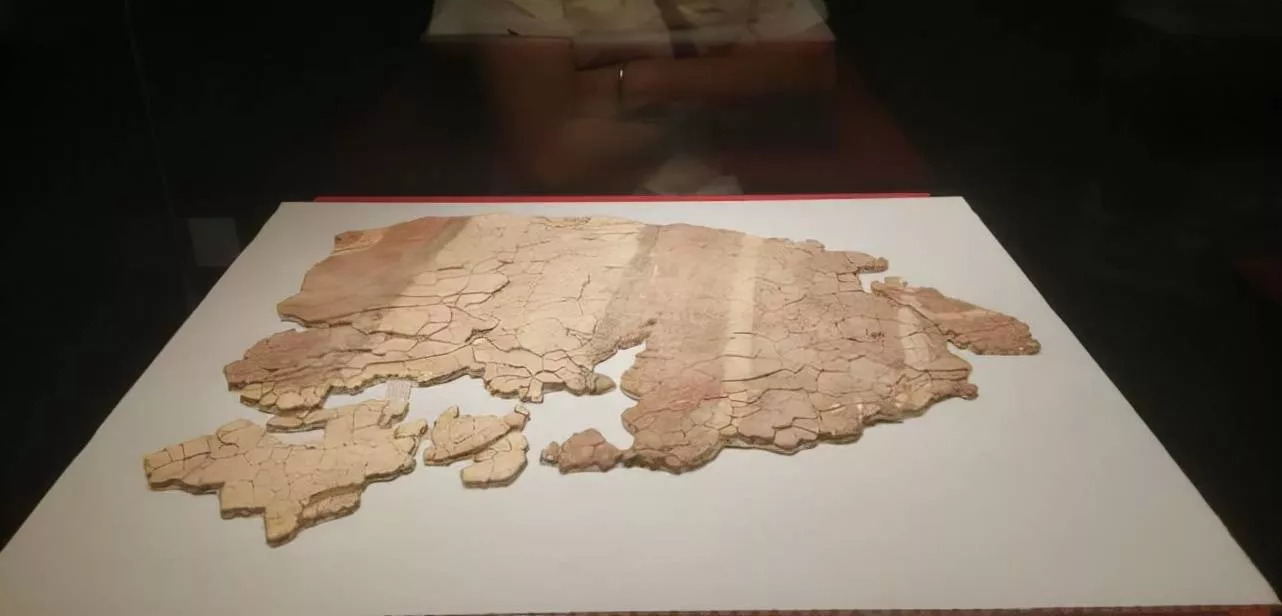

石峁遗址发现了纴木的遗存,这也是目前最早的实物遗存。学术界一般认为纴木最早出现在汉朝,而石峁的发现则将《营造法式》中的这一记载提前了两千多年。发现了一批早期彩绘壁画,在中国美术史上有重要的意义。石峁还存在将大量的玉器埋藏在石头城墙墙体的奇怪现象。还有大量的杀戮现象等。石峁遗址还发现了大量的麻布,或者类似于丝绸之类的文物。“这个研究我们还在做,但是基本上可以肯定有两类,一类是苎麻的纤维,另一类可能是丝绸类的衣服。”

杀戮现象

玉器埋藏在石头城墙墙体

纴木遗存

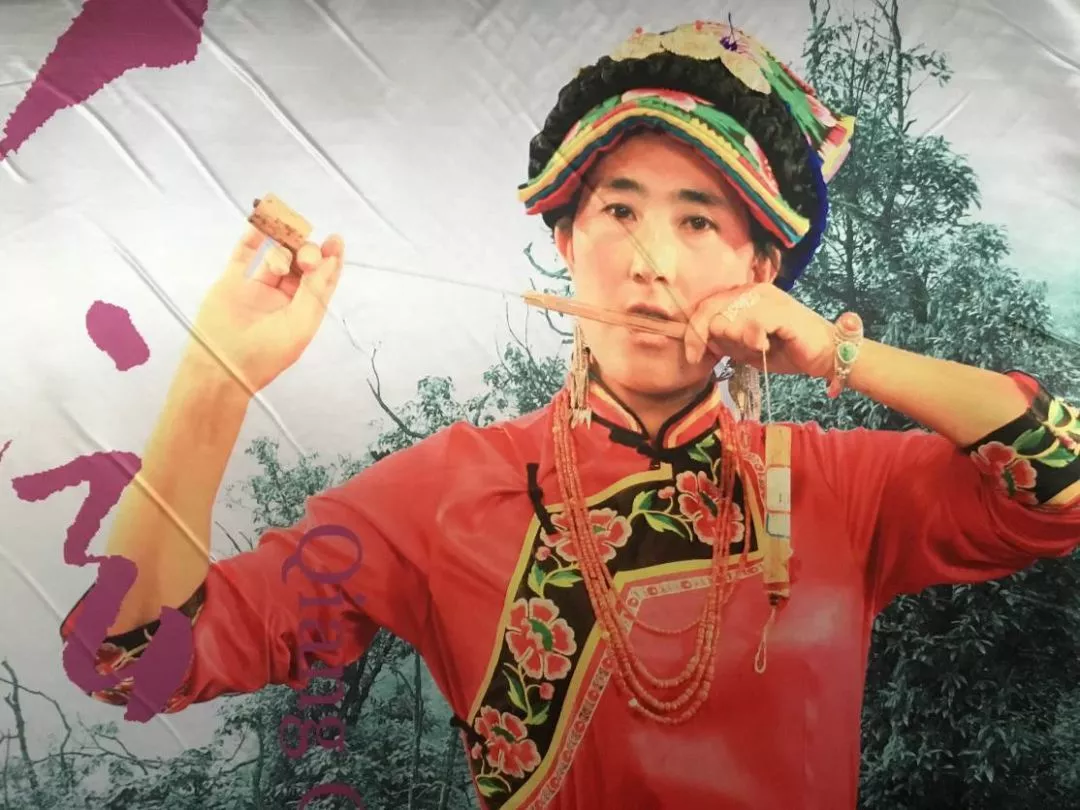

“前段时间我们公布了一项重要的考古发现,在石峁遗址中发现了世界上最早的口弦琴。”孙周勇说到。《诗经·君子阳阳》:“君子阳阳,左执簧,右招我房”,《诗经·小雅·鹿鸣》:“我有嘉宾,鼓瑟吹笙。吹笙鼓簧,承筐是将”。这里说的簧,就是口弦琴。过去蒙古国发现的汉代时期匈奴贵族墓葬中出土的口弦琴,被认为是世界上最早的口弦琴。石峁遗址口弦琴的发现,将这一历史提前了两千多年,在音乐史上是一件活化石。石峁遗址的这批口弦琴,发现于石峁遗址最核心的区域——皇城台。皇城台是宫室建筑,王的居所,大量口弦琴的发现,可以体现出当时的礼乐制度,口弦琴就是当时高度组合式演奏中重要的组成部分。

石峁发现的口弦琴

羌族人演奏口簧

石峁研究揭示新的现象

石峁文化是否是北方游牧民族或草原民族创造的文化?孙周勇认为现在下这个结论还有点早。“石峁遗址发现了很多细石器,结合遗址所在的区域地理位置来看,很容易让我们觉得它与游牧民族的生业状态有关,但是近些年经过植物考古的一些研究,采集的样品分析结果并不支持这种观点。从石峁遗址的粮食作物和石峁人的食物结构来看,对粟的获取是最大的,所以石峁遗址可能是以农业为主,游牧业并重的生业状态。”

对于石峁与陶寺的关系这一热点问题,孙周勇也提出了自己的看法。“石峁和陶寺,毫无疑问有着非常密切的关系,我曾经做过一个不恰当的比喻,我想它们应该是一种血亲关系或者血缘关系,打断骨头连着筋的一种血脉关系。”他还从三个方面进行了分析。

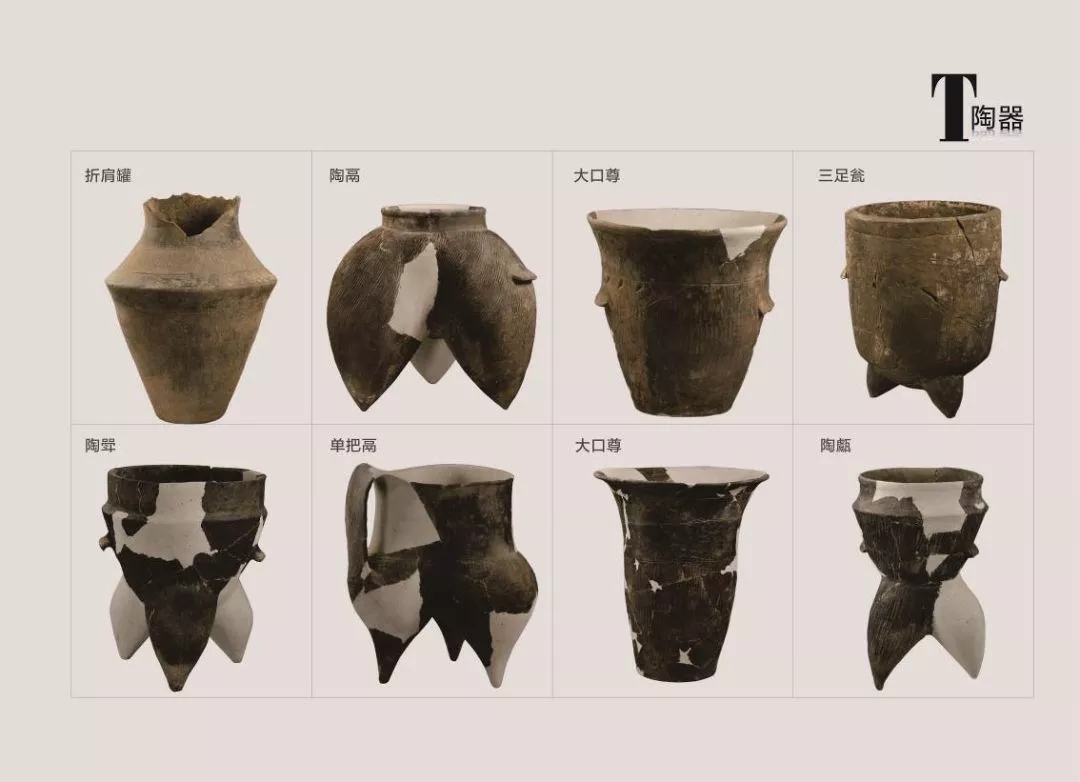

第一是年代,二者的年代基本重合。第二是分布区域,虽然二者分布的区域有差别,一个在临汾盆地,一个在黄河中上游河套地区。但是从考古学的文化面貌来看,石峁文化遗存和陶寺文化中晚期遗存有很多相似之处。如二者的陶器类型很相似,都出土了铜齿环、铜铃,墓葬中都有壁龛的习俗,这些都反映出了二者非常密切的关系。第三,过去有学者提出,石峁文化是陶寺人北上形成的。现在的证据可能更倾向于石峁人向南迁徙,形成了陶寺文化。陶寺文化早中晚三期可能不是同一种考古学文化,陶寺中晚期最接近石峁文化。“我更倾向于认为陶寺文化根植于北方的石峁,是石峁人向南迁徙的结果。”北方河套地区从老虎山文化开始,到后来的石峁文化,文化发展是一脉相承的。大约在距今4000年前后,以石峁为代表的人群,由于气候的变化,或者是其他族群的入侵等原因,导致人口向南流动。

对于石峁城防系统为什么这么发达,孙周勇也做了解释。河套地区是一个相对封闭的区域,它的城防设施的建筑,有一个较为清晰的发展脉络。孙周勇等人在考古调查时曾经在陕北发现过带有环壕的聚落,很多中小型的龙山中期的遗址中也有石墙之类的设施。到了石峁文化时期,城防设施已经很完备,除了城墙本身的一些建筑外,还在城墙外建立起了预警措施,建有相当于哨所一类的设施。那么它构成了一个完整的防御体系。“它在防谁?敌人从哪里来?我想它的生存压力应该是比较大的。目前的多学科研究有了一些成果,比如说体质人类学的一些发现。我们将石峁被杀掉的一批人,和墓葬里面的人,假设为两群人,去做他们的体质特征分析、古DNA分析、食性的分析,一个很特殊的现象就出现了:这两群人从食性上、体质特征上都展现出较为明显的差异。那批被杀掉的人和夏家店下层的一些人群的特征比较像,所以不排除石峁的敌人来自于东北方或者东部地区。”

石峁城墙

城墙外的哨所

石峁遗址下一步的发掘与保护计划

对于下一步的考古发掘计划,孙周勇提到,下一步的发掘还是集中在皇城台区域,主要是做台顶的大型宫室建筑,了解它的结构、保存状况,为将来遗址核心区的保护提供依据。

石峁遗址的考古发掘和文物保护始终是同步进行的。孙周勇介绍到,石峁遗址的保护有特殊性,它的很多遗存都是地表的石头建筑,直接裸露在外面。而且它的面积非常大,当地又经常会有极端天气出现,这些都给文物保护带来了很大的压力。我们国家也没有对这种类型的遗址成功保护的案例。孙周勇以及他的团队一直在积极探索,并取得了一些成果。“石峁遗址目前的保存状况很不错,整个遗址看上去层峦叠嶂,很气派。我曾经去南美参观玛雅文化以及印加文化石头遗迹的保护,我比较赞成裸露展示,在原有基础上进行科学的复原、修复和展示。”

期待石峁遗址发掘早日取得更加重要的成果。

石峁遗址考古人:还原“石峁王国”的人们 石峁遗址

孙周勇(右一)与专家分析“皇城台”出土的石雕。陕西省考古研究院供图

邵晶在石峁遗址的神面纹石立柱发掘现场。陕西省考古研究院供图

室外工作之余,石峁考古队队员邸楠(右一)与同事一起在室内做陶片拼对工作。记者 周明摄

被台阶状石墙包裹、最顶部墙体饰以石雕的“皇城台”。 记者 周明摄

2011年以来,陕西省考古研究院在榆林神木发现并发掘一座4000年前的古城——石峁遗址。这座古城以超过400万平方米的超大规模,一举刷新了中国史前城址的纪录。

10年间,多名陕西省考古研究院工作人员扎根在石峁遗址所在的这片山头,在烈日风沙下,在刺骨寒风中,用脚步探寻着石峁遗址的寸寸土地,也将他们的青春献给了这座“石头城”。

对于石峁遗址考古队员们来说,过去的10年,石峁遗址从未辜负过他们的每一次探寻,一次次探寻不断带来惊喜。“10年往事,历历在目。”陕西省考古研究院院长、石峁考古队队长孙周勇说:“在考古队的攻坚下,石峁遗址正缓缓褪去它神秘的面纱。不过,重现石峁辉煌,我辈任重道远。”

扎根于斯 奋斗于斯

石峁遗址出名已经很多年。20世纪70年代,随着国内考古界前辈刊发的文章,学界和更多人感受到了石峁遗址文物精美绝伦的震撼。而在更早时候,关于石峁遗址的存在,也有许多“蛛丝马迹”可寻。早在20世纪20年代末,一批来自榆林神木的玉器开始在古董商手中流转,最终流入欧洲和美国。

可惜的是,石峁遗址在出名的同时,也开始了多舛的命运。据石峁考古队副队长邵晶介绍,此前石峁遗址多处墓葬遭遇被盗,大量文物流失海外。从2011年开始,石峁遗址的区域系统考古调查和重点复查正式开展。随后,孙周勇作为领队和考古队队长主持石峁遗址考古发掘工作。

邵晶还记得10年前考古队第一次来到这里的情形。25岁的他刚从学校毕业不久,那时的石峁遗址,还只是黄土高原上梁峁间依稀可辨的一些断壁残垣。唯一可以容身的地方,是几处已经废弃多年的土窑洞。

“遥想初到石峁之日,洒扫庭院、接水拉电、安门配窗,离‘皇城台’不远处那座被废弃了20年的窑洞小院迎来了新主人——石峁考古队。”邵晶曾在回忆自己石峁遗址发掘生涯的文章中如是写道。

初到第二日,鲜艳的考古队队旗在石峁遗址外城东门升起。风起时,队旗猎猎有声,仿佛在向石峁大地宣誓,石峁考古队将扎根于斯、成长于斯、奋斗于斯。

起初,因为山里手机信号差,每天早上考古队出工的时候,队员们便将自己的手机挂在树上搜寻信号,遇到下雨,村民们忙着跑回家收衣服,而他们则忙着跑回去收手机。

受客观条件限制,石峁考古队在旧窑洞里一住就是好几年。队员们每天早起的第一件事,就是去几公里外的镇上拉水。冬天零下20多摄氏度的低温,将三轮车发动机的外壳都冻裂了。

说起石峁遗址所在地生活环境的艰苦,给考古队队员留下最深印象的是,租住在老乡民房时经常能遇到蝎子。“大家开始没有意识到,很多人都被蝎子蜇肿了胳膊和腿,后来在窑洞里抓蝎子,已经成了我们考古队的‘副业’了。”孙周勇说。

发掘半年,随着发掘工作的有序进行,一次又一次的惊喜不期而至。

2012年10月,考古队对这里有了一个宏大的印象:一方面,内外瓮城、南北墩台、门塾、门道以及两翼的马面、角台等城防设施,虽历经4000年风雨,仍岿然矗立;另一方面,这里只是石峁城址的一座城门,还有更为壮阔的精彩等待考古队去发现。

那年冬天,滴水成冰,严寒异常,可东门那面飘扬的鲜红队旗,仍旧在大雪和凛冽的寒风中飘扬。“苦是苦,但跟石峁遗址不断给我们带来的惊喜相比,那些辛苦都不算什么。”邵晶说。

青春献给“石头城”

在石峁遗址,考古队日复一日,历经了无数次的日出日落,看到过无数次的满天星斗,也经历了冬季一场又一场从不缺席的雪,和从来不会迟到的春暖花开。

2020年之前,邵晶每年在石峁遗址发掘现场的工作时间都超过了300天。而这,也是其他考古队队员的日常。经年累月在考古一线,有些考古队队员甚至将家属带了过来。考古队队员赵向辉的孩子就是在这里长大,又在附近镇村上了学。

对于石峁考古队队员来说,常年的坚守源自他们内心对于考古的执着与热爱。曾在学校当过老师的邸楠,正是因为心中割舍不下对考古的热爱,再次选择人生方向,考入陕西省考古研究院,成为石峁考古队的一员。

发掘工作是寂寞的,考古队队员每天的工作也大多是重复性的。白天,大家扛着仪器和工具沿着山峁走走停停,日落之后,又回到驻地,在灯下开始分批清理、归纳和整理挖掘到的陶片、骨器等。

不过,看似平淡的工作也时有小插曲发生。2018年盛夏的一天,考古队队员突然开始齐刷刷地拉肚子,在检查饮水设施时,发现有多只老鼠掉入水窖。于是,他们只好停下手头工作,开始清理、整修。

而这也给考古队队员一些启迪:如今生活在山中的考古队吃水都如此困难,那石峁遗址的先民们用水又是如何解决的?在石峁“皇城台”遗址中是否也存在储水设施?经过长达数月的发掘,考古队在“皇城台”台顶一处低洼区域找到了两处规整的长方形大坑,他们推测,这里很可能是一座具有储水功能的池苑。

发掘工作也是一种奉献。说起背后默默支持他们的家人,对于家人的亏欠感又浮上考古队队员的心头。“考古队队员可以说过着一种‘苦行僧’式的生活,在外一跑就是好几个月。”孙周勇说,“我们这个团队耐得住寂寞并甘于奉献,邵晶的孩子才两个多月大时,他就带着孩子、媳妇和母亲一起在工地住了。有这样一群甘于付出的人,我感到特别幸运。”

“考古工作就是这样,既然选择了田野一线,就必须舍弃其他。”邸楠坦言,常年在外,从家人角度来看也是一种付出,正是有了家人的理解和支持,才能让自己在喜欢的考古道路上一直坚守着。

为考古画完那个圈

石峁10年,考古队队员用手中的铲子和毛刷让石峁遗址走上了世界考古的舞台。

2020年底,国外《考古》杂志评选过去10年“世界十大重要考古发现”。陕西神木的石峁遗址入选,一同入选的还有意大利庞贝遗址的新发现、埃及的木乃伊制作、吴哥的遥感考古等。如今,神木石峁遗址还入选了我国“百年百大考古发现”。

也是在这10年,石峁遗址的面貌,在考古队队员手铲与毛刷之间逐渐清晰:规模宏大、建筑精良的外城东门址,成排成列分布的房屋基址、高等级墓葬等不断被发现;石峁城址由“皇城台”、内城和外城构成的三重城垣被揭示。

对于石峁考古队队员来说,2019年夏天的那个下午让他们难忘。在通向“皇城台”最顶部的廊道中央,手铲轻轻拂去沙尘,一个圆形轮廓的石雕文物被发现,随着周围的黄土一点点被拨开,一个直径约50厘米、高度近1米的神面纹石立柱露出真容。

“与它对视的那一刻,历史一下子活了起来,这时我仿佛面对着一个鲜活的‘石峁人’。为什么要修建如此宏大的石城?为什么会藏玉于墙,又以外族少女祭祀?我还有太多太多的问题想去追问。”邵晶向记者打了个比方,考古从发起疑问到仔细求证的过程,就如同在纸上画一个圆圈,考古工作者就是用毕生所学一点点画出这个圈。

10年来,在石峁考古队的不懈努力下,形如金字塔的“皇城台”、固若磐石的防御体系、众星拱月式的聚落结构……这些新发现正在一步步还原“石峁王国”的图景。不过,放眼400万平方米的超大规模,有关石峁遗址的发掘工作还远未结束。

10年间,从外城东门到“皇城台”,考古队对于石峁遗址的情感不曾变过。回首过去,考古队队员们经历了缺水少电、暴雨寒潮、虫蝎横行等种种艰苦,朋友们说他们是在坚守,可他们更愿意说是在享受。

如今,虽已不能像以前那样常驻石峁,但邵晶坦言,以后如果还有机会,自己仍愿意回到那里,“过去的10年,不曾后悔,再多个10年,亦不会后悔。希望自己能为石峁遗址这个考古圆圈画上最后一笔。”(记者 周明)

来源:陕西日报

石峁遗址为何被称为“华夏第一城”,因为每个发现,都改写了历史 石峁遗址

在我国境内,原始社会早期遗址不计其数,但能让全球专家和学者都广为关注的不多,而石峁遗址就是其中之一。在过去十年的全球考古发现中,石峁遗址入选了“全球十大考古发现”,并且还被专家和学者们称之为“华夏第一城。”究竟石峁遗址有什么厉害之处呢?如果您也想知道,下面就让小编来给您揭秘吧。

(本文所有图片,全部来自网络,感谢原作者,如侵犯您的权利,请联系本号作者删除。图片与内容无关,请勿对号入座)

在2021年1月,美国权威杂志《考古》(Archaeplogy)发布了过去十年(2000年-2010)的“全球十大发现”,分别是克罗地亚的文迪亚洞穴,中国陕西的石峁城,秘鲁的万查基托—拉玛斯,英国的理查德三世墓,加拿大的皇家海军残骸,南非的纳莱迪人,柬埔寨的吴哥窟,意大利的庞贝,埃及的木乃伊作坊和希腊的狮鹫战士古墓。对于这份评选有的读者就纳闷了,我国的考古发现众多,为什么石峁遗址能被选上?

要想回答这一问题,还得先看看石峁遗址的前世今生。1976年3月,陕西省榆林市展开了一场大规模文物普查,专家们在县城乡镇走访调查的时候,无意中听当地村民说在城外石峁村有“石头城”,并且已经存在了上百年。专家们对此很感兴趣,根据村民的指引他们找到了“石头城”,原来是一处石块堆砌的城址,目测约20000平方米。专家们出于职业的敏感度,他们觉得这片遗址不简单,并进行了大规模清理。

经过长达3个月的努力,专家们最终探明了“石头城”的结构,原来是一处内城和外城相对独立的城市遗址群,其中内城面积约230万平方米,而外城更是达到了430万平方米,如此巨大的面积让专家们惊奇不已。最关键的是,通过碳14测定其年代距今约4000年,比浙江良渚和山西陶寺的年代要更早,并且面积也更大,俨然可见这是一处巨大的史前城市。因此,专家们认为这是“华夏第一城”,并命名为“石峁城”。

石峁城本身就震惊学界,但谁都想不到他后期的发现也更是令人咋舌。在石峁城的外部,专家们还发现了一些防御工事,即用石头堆砌的矮墙,并且这些形如长城一样的矮墙绵延了上百公里。考古专家表示,这些矮墙比后来的长城要早2000多年,不仅说明了当时的石峁先民已经懂得了防御,还表明了他们周围一定有很多的敌人,因此也都在进一步说明当时石峁城的繁华和先进,否则又怎么会被其他人攻打和侵占呢?

考古专家们推测,石峁城繁华了大约500年,到后期逐渐被废弃的原因或许是外敌入侵。在进一步的发掘过程中,考古专家们还发现了大量的手工作坊遗址,比如玉器作坊,纺织作坊和酿酒作坊等等,并且也出土了不少玉器,如玉铲和玉璜,另外还有4000多年前的纺织品,虽然都是残片,但却表明了当时的石峁先民已经掌握了纺织技术。除此之外,专家们还发现了壁画,大约有100多处,主要是红黄黑三色几何线条。

壁画通常是文明的证据之一,因此也反映了石峁先民的文化和信仰,不过最让专家们惊奇的,还是一种巨大的金字塔。在2005年,考古专家们第一次发现金字塔,位于石峁遗址的核心区域,占地面积约8万多平方米,是同时期古埃及吉萨金字塔面积的两倍。专家们经过测算,石峁城的金字塔约50多米高,并且顶部是平台结构,四面为阶梯结构,其作用主要用于祭祀神灵。很可惜的是,现如今这座巨大的金字塔祭祀高台已经荡然无存,只留下了一片荒芜的遗址,因此我们现在也只能在脑海中,去想象它曾经的辉煌和壮阔。

在后期的发掘中,专家们还有众多的发现,比如有石峁瓮城,表明在4000多年前就已经有瓮城,比以往专家们的推测还要早2000多年,也是我国古代防御工程建造史上的一大新发现。此外,专家们还发现了骨制管哨,骨制口弦琴和陶制球哨等乐器,并且都制作精良,发音清晰,表明了石峁先民已经懂得声律和音乐。

总而言之,石峁遗址是一座巨大的文化宝库,如今的发掘也不过是冰山一角,而这就已经取得了举世瞩目的成就,因此石峁遗址入选“全球十大考古发现”也名副其实,并且小编相信在不久的将来还有更大发现。

参考资料:

《石峁王国》作者:杨瑞,出版社:陕西人民出版社有限责任公司