这座「微型博物馆」,于方寸之间,尽展华夏民族文明!

文物,是人类在历史发展过程中留下来的遗物、遗迹,也是各个时期人类利用自然改造自然的佐证。它们从来都不是尘封的古董,它们有传奇的前世今生。它们是活在民族血液中的基因密码,记录过去,昭示未来。

然而,很多文物在时代的变迁中,被窝藏、偷运或私纳。这些传世珍宝经过百转千回,有的终于回归祖国怀抱,有的却至今仍流失海外,未曾回家。今天,小咚就和大家盘点邮票上的文物,一起瞅瞅那些在历史长河中曾出现的文明。

我国文物中有不少是中国书画史上的巨作,它们是大唐盛世的历史见证,展示着当时社会政治、文化等诸多方面的缤纷与雍容,凝聚着中华民族的文明记忆与文化基因, 是最宝贵的民族文化遗产之一。

1984年发行的中国绘画·唐·簪花仕女图

1984年发行的中国绘画·唐·簪花仕女图(小型张)

1984年发行的中国绘画·唐·簪花仕女图(小型张)

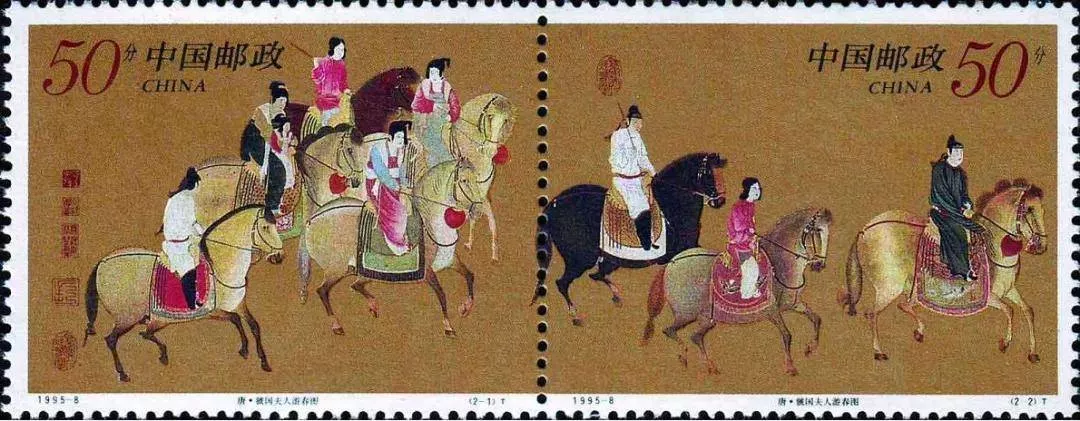

1995年发行的《虢国夫人游春图》特种邮票

1995年发行的《虢国夫人游春图》特种邮票

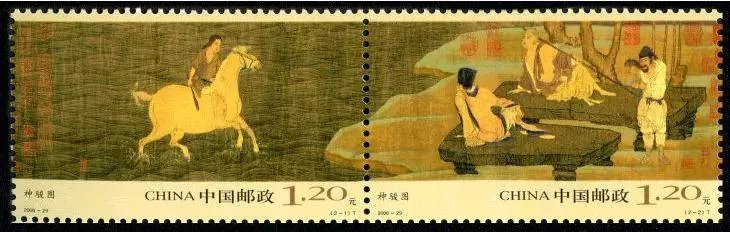

2006年发行的《神骏图》特种邮票

2006年发行的《神骏图》特种邮票

《神骏图》画面以精湛的技巧,生动地描绘了晋代名僧支遁爱马的故事。支遁坐在岸边石榻上,另一榻上坐一士人。二人相对斜坐,身体均倾向水面,在全神贯注地观看由水面奔腾而来的白色骏马。骑在马上的童子,披长发,一手握缰,一手持鞭。支遁身后站一仆人,深目高鼻,手上立一雄鹰。水面碧波浩渺,石岸曲曲弯弯,线条劲利,赋色鲜艳。

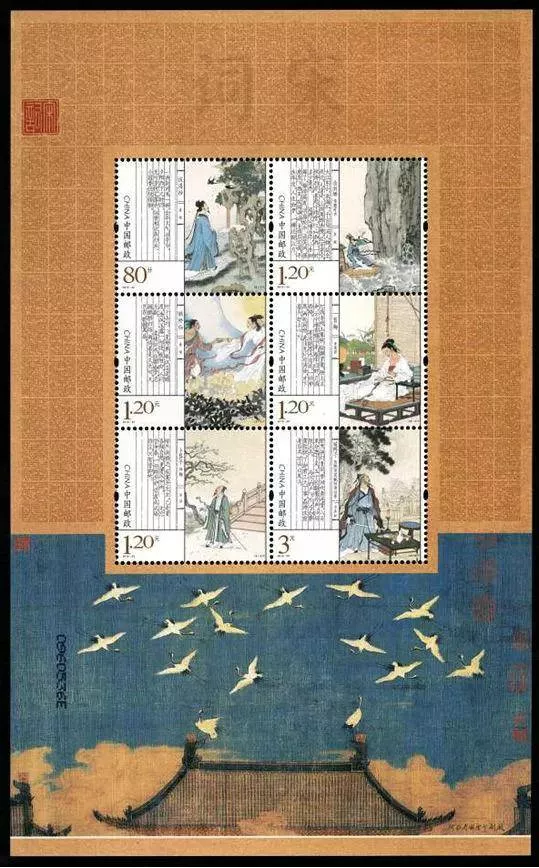

2012年发行的《宋词》特种邮票

2012年发行的《宋词》特种邮票

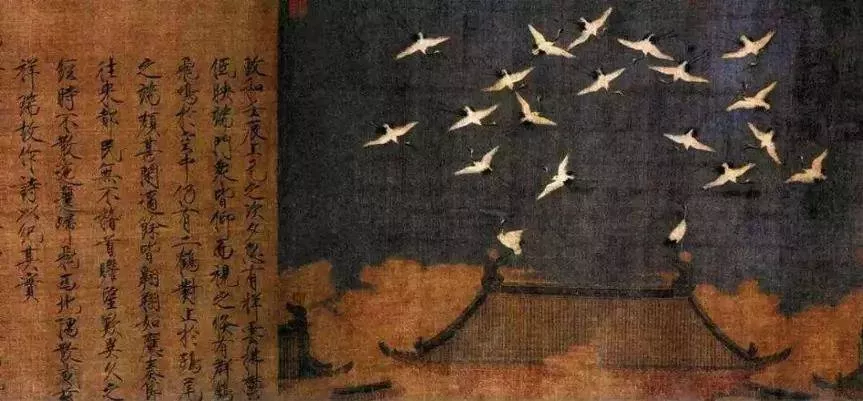

《宋词》特种邮票1套6枚,此套邮票采用缩微工艺将宋词三百首文字印制在邮票周边,边纸所用图案为宋徽宗赵佶所作《瑞鹤图》。

宋徽宗赵佶能书善画,山水、人物、花鸟,无所不精。邮票中的《瑞鹤图》绘彩云缭绕的汴梁宣德门,十八只飞鹤盘旋在宫殿的上空,各尽其态,栩栩如生,殿脊又有二鹤立于左右“鸱尾”上,右边的引颈高鸣,左边的曲颈相望,刻画入微,逼真动人,上下左右之间互相呼应,若有节奏。整件作品笔致精美,从形入神,透露出清俊有神、细致潇洒的情调。

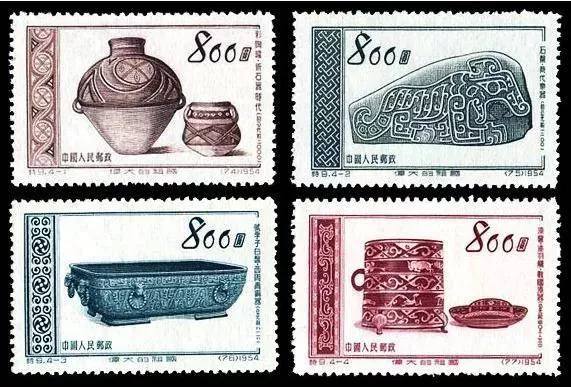

1954年8月25日,我国邮政发行第五组《伟大的祖国--古代文物》特种邮票(特9),全套四枚。四枚邮票分别展示了我国新石器时代的“彩陶罐”、商代的“石馨”、西周时期的“虢季子白盘”和战国时期的“漆奁、漆羽觞”。四枚邮票面值均为旧币800元。

1954年发行的《伟大的祖国--古代文物》特种邮票

1954年发行的《伟大的祖国--古代文物》特种邮票

邮票4枚图案采用白描勾线的画法,在不加任何背景的画面上勾画出四件古代文物形象,并于左边缘统一缀饰着风格一致而形式有变的纹样,既具有民族风格,又突出了主题,使邮票显得更加美丽。

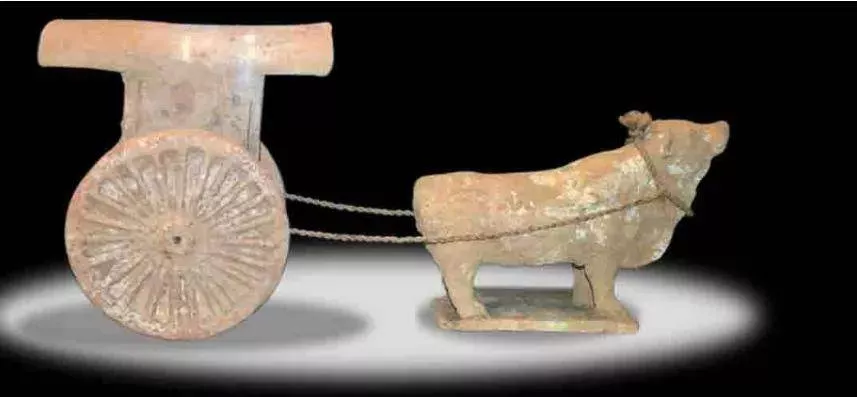

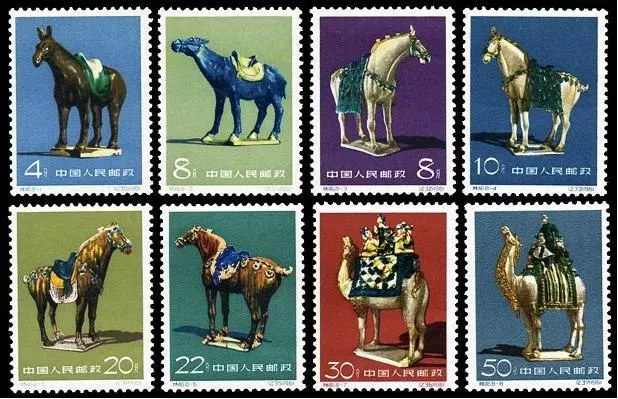

1961年11月10日发行了《唐三彩》特种邮票(特46),全套8枚。全套8枚邮票展现了8件唐三彩。

1961年11月10日发行的《唐三彩》特种邮票

1961年11月10日发行的《唐三彩》特种邮票

这8件唐三彩分别出土于4座唐墓:第一枚上的《三彩陶驴》,1955年出土于陕西西安东郊十里铺第337号唐墓。第二枚上的《三彩陶驴》,1956年出土于西安小土门村一唐墓。第三枚至第六枚上的《三彩陶马》和第八枚上的《载乐队驼俑》共5件唐三彩,是1957年在西安西部南何村唐代鲜于庭诲墓出土的。邮票第七枚上的《载乐队驼俑》,则是1954年出土于西安西部中堡村一座唐墓的。唐三彩是一种多彩陶器,始于唐代高宗时,全盛于唐玄宗开元年间,天宝时渐衰。

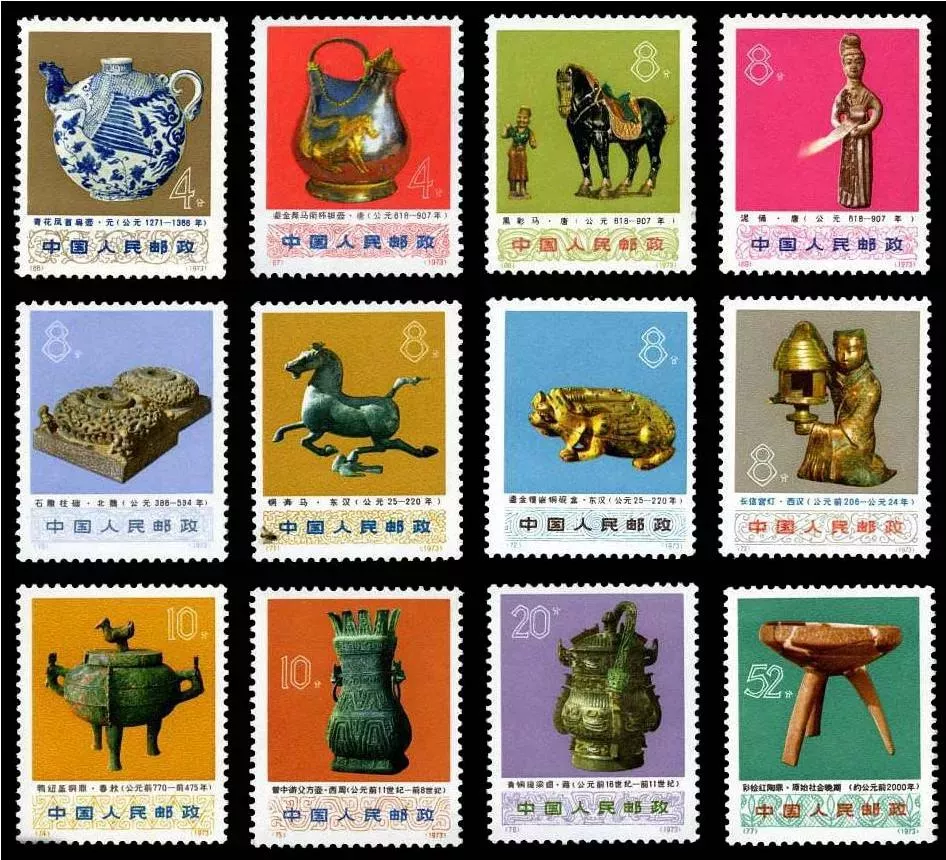

1971年11月8日,为了对外宣传我国对历史文物是非常重视的,同时对内提高全民保护文物的意识,邮政系统发行了《文化大革命时期出土文物》邮票(编66--77),全套12枚。这套邮票设计之精美,规格之庞大,是不少藏友心中发行过的中国文物邮票中的最佳。

1971年11月8日发行的《文化大革命时期出土文物》邮票

1971年11月8日发行的《文化大革命时期出土文物》邮票

红山文化是中国东北部地区最重要的新石器时代考古学文化,距今约6500~5000年。红山文化玉器种类多样,以玉龙、玉凤和玉人等为代表。

2017-8《红山文化玉器》

2017-8《红山文化玉器》

凤是中国先民的古老图腾,也是中华民族的文化象征。凭借华美的外表和刚健的品质,凤成为传说中的神祇祥瑞,现身世间寓意天下安宁。

2017-17《凤(文物)》

2017-17《凤(文物)》

殷墟是中国古代商王朝后期的都城遗址,位于河南省安阳市西北洹河两岸。从隋唐以来,就不断有珍贵文物出土流传。1899年甲骨文被发现与1928年殷墟开始科学发掘至今,出土了大批珍贵的商代文物,包括甲骨文、青铜器、玉器等。

2016-17《殷墟》

2016-17《殷墟》

我国古代对青铜的冶炼和器具的制造,自夏始,历经商、周各代形成了完整的体系。其纹饰精丽细密,图案以重叠交缠的龙蛇为主,铭文多为诸侯、大夫自用或通婚的记录。这一时期不同地域出现的不同风格、不同形制的青铜礼器,呈现了新的繁荣,形成了青铜器发展史上的一个高峰。

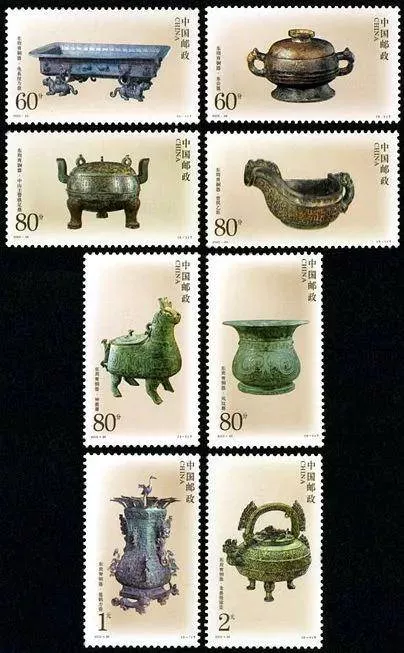

2003-26《东周青铜器》

2003-26《东周青铜器》

公元前139年,张骞出使西域,开辟了中国与西域诸国沟通往来之路——丝绸之路,史称“凿空西域”。

丝绸之路就像一条纽带,将中国与世界紧紧联系在了一起,极大地促进了中西方商贸的发展与文化的交流,在开放和包容中创造了不朽的文明成果。丝绸之路沿线出土的文物可谓是东西长期交流与融合的最好见证。《丝绸之路文物(一)》邮票展现了古代陆上丝绸之路起点陕西省出土的四件代表性丝路文物。

2018-11《丝路上的文物(一)》

2018-11《丝路上的文物(一)》

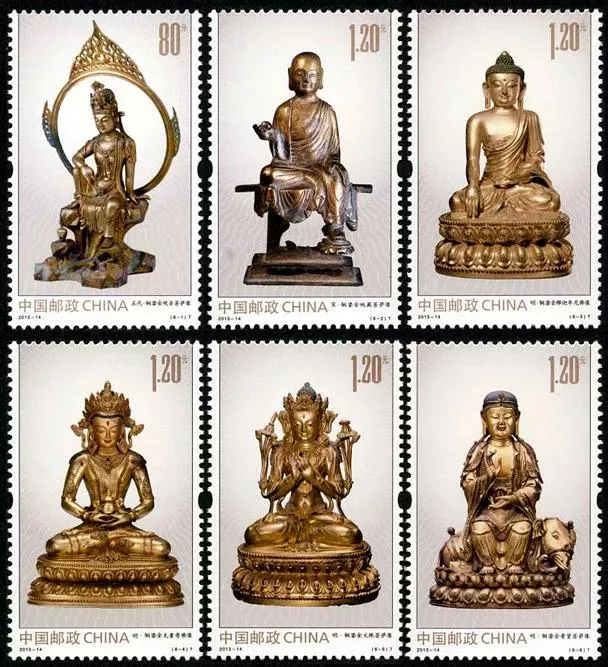

佛像伴随着佛教传入中国,已有近2000年的历史,经过历代能工巧匠的不断努力,使得佛像成为中国古代雕塑艺术的重要组成部分。

2013-14《金铜佛造像》

2013-14《金铜佛造像》

景泰蓝,即铜胎掐丝珐琅,相传元代从阿拉伯地区传入我国,明代宣德年间兴起,景泰年间以图案精美、色泽浑厚著称于世,因以深青色和浅天蓝色(略带绿)两种釉料最盛行,故名景泰蓝。

2013-9《景泰蓝》

2013-9《景泰蓝》

还有很多文物也见证着中国与世界的交流。

彩陶瓶和粉彩壶均产于中国,现存于布鲁塞尔皇家艺术历史博物馆。这些制品至今受到比利时等西方国家的珍视,反映了中国与比利时两国人民之间的传统友谊和交往的悠久历史。

2001-9《陶瓷(中国与比利时联合发行)》

2001-9《陶瓷(中国与比利时联合发行)》

金瓯永固杯,为中国清朝乾隆时期的工艺品。巴洛克杯为手工银器,部分镀金,凸雕。杯子的制作者为波兰著名的金匠家族的彼得·罗德。两件文物分别展现了各自国家当时手工金银器艺术的最高水平。

2006-18《金银器(中国与波兰联合发行)》

2006-18《金银器(中国与波兰联合发行)》

邮票被誉为微型博物馆,中国邮票以弘扬中华文明为己任,当文物被定格在方寸之中,重新点燃了修复历史记忆的火种,扛起延续中华文明的旌旗。

来源 | 部分图文整理自网络,如有侵权请联系删除。

九龙城一块石头,记录港人基因里华夏民族不屈气节 华夏民族

今天,我去看一块石头,一块有字的石头,一块历尽磨难却尚未湮灭的石头,一块记录了华夏民族被游牧民族打断了自信脊梁这段悲惨历史之一个片段的石头,一块标记了被蛮族击溃的先进文明走向衰落而信心从此再未复原这条屈辱道路的石头,这是华夏族历史的一个标点,沉甸甸坐落在近二百年来华夷碰撞的最前沿。

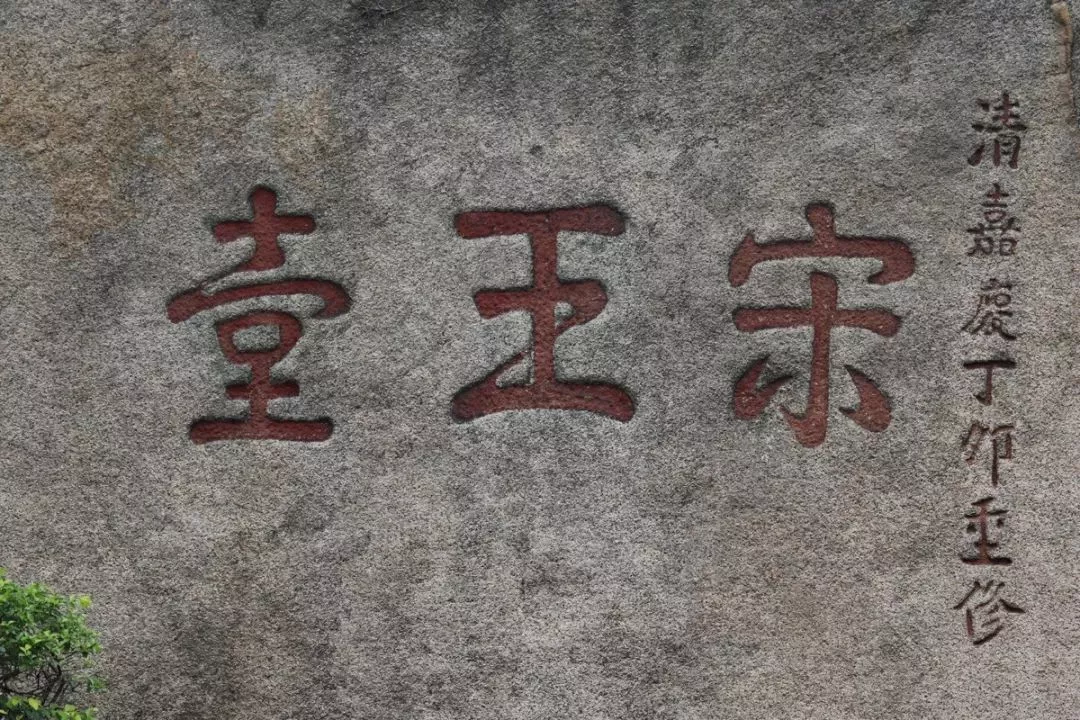

这块石头上刻有“宋王台”三个大字,坐落在香港九龙城宋皇台道边。

天地有正气,杂然赋流形。

下则为河岳,上则为日星。

于人曰浩然,沛乎塞苍冥。

皇路当清夷,含和吐明庭。

时穷节乃见,一一垂丹青。

——文天祥

1267年,蒙古合汗忽必烈发兵攻打襄阳,蒙古灭南宋之进程开始。

襄阳守将吕文煥,守城六年,艰苦卓绝。为避免宋军利用汉水将物资兵员源源不断送至襄阳,元军在襄樊之战后期以铁链封锁水面,欲使守军困绝。

1272年5月,张顺、张贵兄弟带宋军敢死队三千人,以轻舟承载物资,逆汉水而上,援救襄阳,一路斩断元军木桩铁索数百处,血战一百二十里,于25日到达襄阳。其间,张顺阵亡,身中四枪六箭,尸体顺水漂流,其面目狰狞,元军见之胆寒。入城后,张贵率军突围,兵败被俘,不降而死。

此战之后,襄樊再未有援军到来。南宋五年八次先后十五万士兵,前仆后继投入襄樊,最终未能解围。

1273年正月,元军以七万兵力对襄樊水陆夹击,又有阿老瓦丁和亦思马因所制回回炮攻城,樊城破,樊城守将范天顺自缢,牛富率众巷战,伤重不支,投火自尽。襄阳吕文煥见元军屠樊城,绝望号哭,为保襄阳军民性命,与蒙军统帅阿术谈判,阿术允诺保全襄阳军民,吕文煥开城投降。

襄樊保卫战失败,元军突破长江,从此势如破竹。1275年丁家洲会战,因宰相贾似道战前逃走,十三万宋军覆灭。元军南下,宋人拼死抗击,忠臣良将相继阵亡,朝廷无人可用,号召天下勤王,张世杰、文天祥等人在此时带兵援救朝廷。

1276年2月,元军攻陷南宋首都临安,恭帝被俘,陆秀夫、文天祥、张世杰等人立赵昰(端宗)为帝,在元军的不舍穷追下,不断向南逃亡。

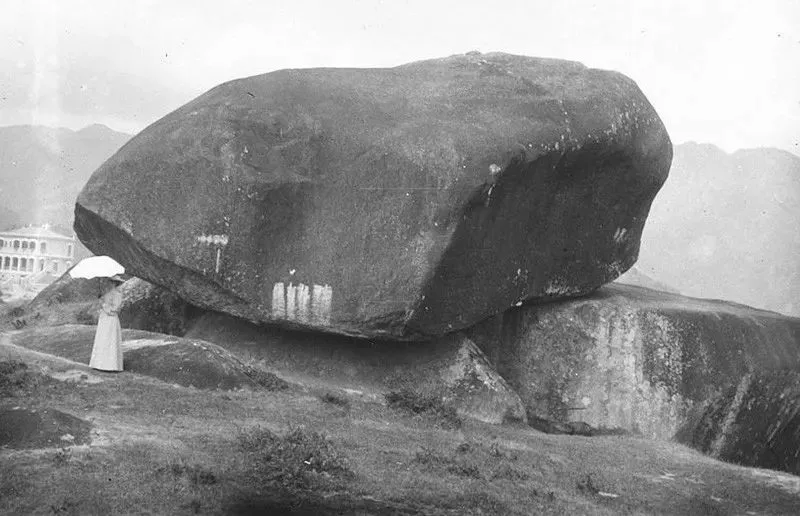

在逃亡过程中,南宋小朝廷曾在九龙官富场(今香港九龙城)建立行宫。在九龙的短暂时光里,年仅九岁的端宗皇帝曾在九龙湾边的巨石之间休息,他曾休息的石阜,被后世称为“圣山”,圣山上有一可容50人站立的巨石,被后世称为“宋皇台”。

端宗在九龙驻扎不久,元军追至,宋人经浅湾(今荃湾)等地逃亡,途中赵昰遇台风落水患病,不久去世,他的葬身之地至今众说纷纭,只因当时知情民众至死不肯把端宗下落告诉元军。

端宗去世后,陆秀夫立赵昰之弟赵昺为帝,逃亡至新会一带,1279年3月19日,宋元两军在崖山决战,宋军覆灭,陆秀夫背负幼主赵昺跳海自杀,至此,宋帝国彻底终结。

崖山一战,皇族八百人随幼主跳崖,宋人殉国者十万余人,海面铺满尸体,海水为之变色。

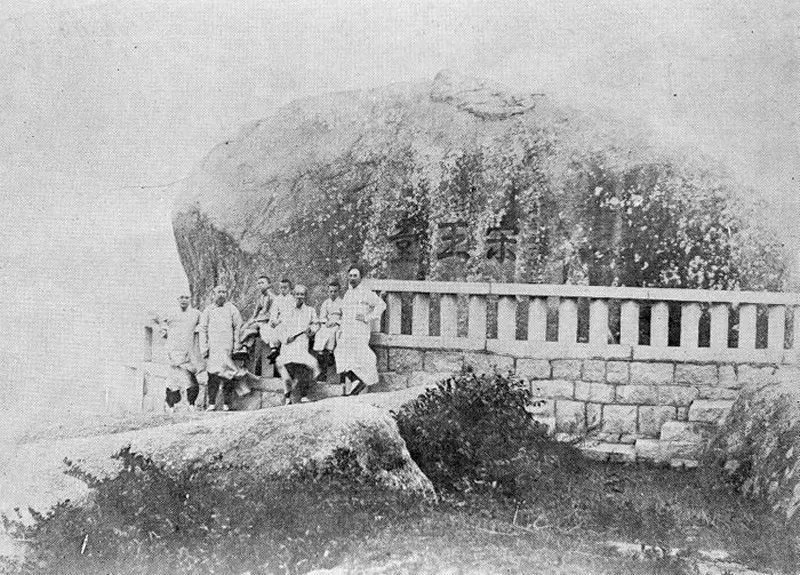

九龙湾边圣山上的巨石,在元代被人镌刻“宋王台”三个大字,蒙元钦佩宋人气节,所以此石刻得以保存,又因蒙元统治者不肯承认宋国主是真命天子,所以此处称“王”而不称“皇”。

时至清代,石上文字渐趋磨灭,嘉庆丁卯年有人重修,于是三个大字右面多出了七个小字,甚是多余。

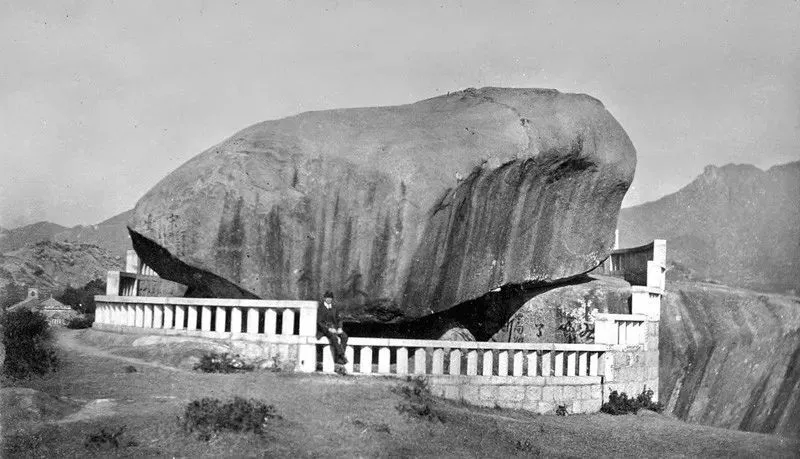

1899年,在九龙城居民保护宋王台的呼声之下,香港立法局通过《保存宋王台条例》,禁止在宋王台圣山采石。

20世纪初,华商捐款,在巨石周围建立石垣,此处成一花园。

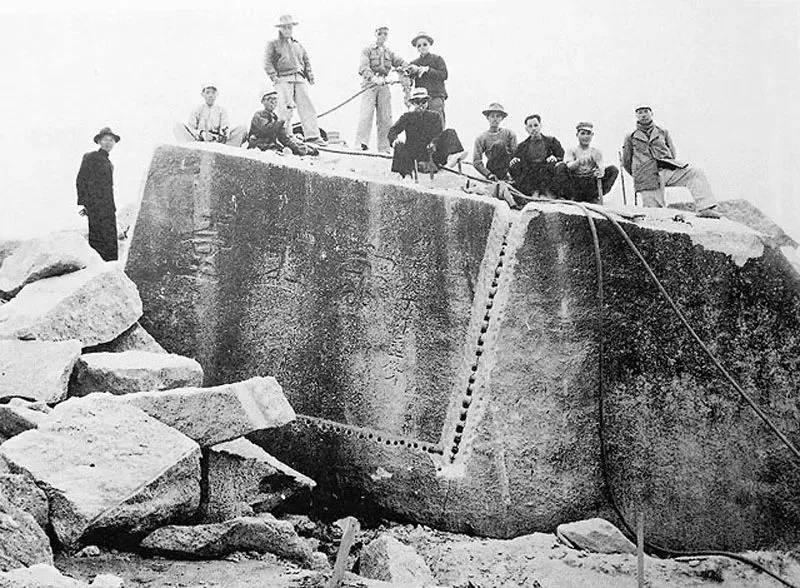

日军占港时期,扩建启德机场,将宋王台巨石爆破瓦解,但巨石尚未移除,日本已战败投降。

战后,港英政府继续扩建启德机场,把圣山夷平,在九龙街坊福利会的请求下,政府把巨岩残骸切割成方形运到现在的地方,建成宋王台花园,旁边的道路被命名为“宋皇台道”。

从这块石头的经历,我看到了港人基因里华夏民族不屈的气节。这块石头,虽然历尽人祸,越变越小,却因华夏族人在宋代的坚贞、在元代的悲悯、在清代的缅怀、在现代的不懈努力而变得更加意义非凡,如果今天它还以完好无损的魁伟身躯屹立海边,我可能不会像现在这样深切体会到它的悲壮魅力!

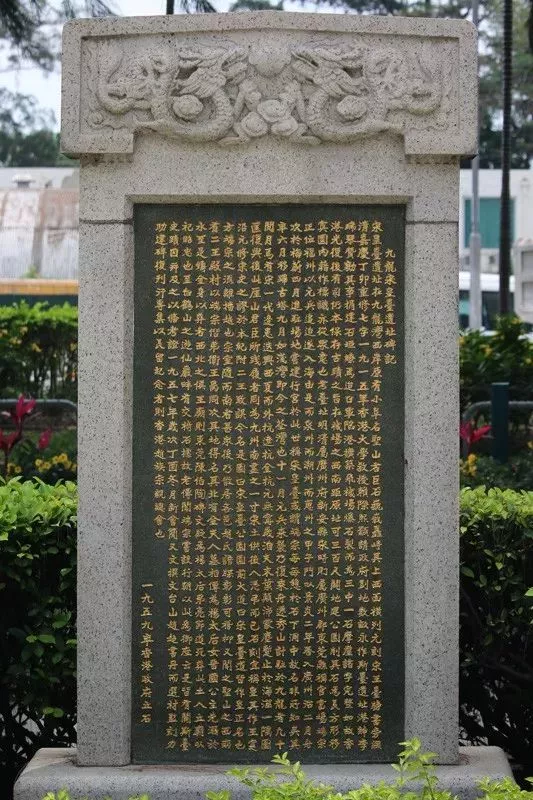

宋王台花园中《九龙宋皇台遗址碑记》:

宋皇台遗址在九龙湾西岸,原有小阜名“圣山”者。巨石巍峨,矗峙其上,西面横列元刻“宋王台”榜书,旁缀“清嘉庆丁卯重修”七字。一九一五年,香港大学教授赖际熙吁请政府划地数亩,永作斯台遗址,港绅李瑞琴赞勷其事,捐建石垣缭焉。迨日军陷港,扩筑飞机场,爆石裂而为三,中一石摩崖诸字完整如故。香港光复后,有司仍本保存古迹之旨,在机场之西南距原址可三百尺,辟地建公园,削其石为长方形,移寘园内,藉作标识,亦从众意也。

考台址明、清属广州府新安县,宋时则属广州郡东莞县,称“官富场”。端宗正位福州,以元兵追迫,遂入海,由是而泉州而潮州而惠州之甲子门,以景炎二年春入广州。治二月,舟次于梅蔚,四月进驻场地,尝建行宫于此,世称“宋皇台”。或谓端宗每每憩于石下洞中,故名,非所知矣。其年六月,移跸古塔。九月如浅湾,即今之荃湾也。十一月元兵来袭,乃复乘舟迁秀山。计驻于九龙者,凡十阅月焉。有宋一代,边患迭兴,西夏而外,抗辽、抗金、抗元,无宁岁。洎夫末叶,颠沛蒙尘,暂止于海澨一隅,图匡复兴。后此厓山,君臣所践履者,同为九州南尽之一寸宋土,供后人凭吊而已。石刻宜称“皇”,其作“王”,实沿元修宋史之谬,于本纪附二王,致误今名。是园曰“宋皇台公园”,园前大道曰“宋皇台道”,皆作“皇”,正名也。方端宗之流离播越也,宗室随而南者甚众,后乃散居各邑,赵氏谱牒,彰彰可稽。

抑又闻之圣山之西南有二王殿村,以端宗偕弟卫王昺同次其地得名。其北有金夫人墓,相传为杨太后女,晋国公主,先溺于水,至是铸金身以葬者。西北之侯王庙,则东莞陈伯陶碑文疑为杨太后弟亮节道死葬此,土人立庙以祀昭忠也。至白鹤山之游仙岩畔,有交椅石,据故老传闻,端宗尝设行朝以此为御座云。是皆有关斯台史迹,因幷及之,以备考证。

一九五七年岁次丁酉冬月,新会简又文撰文,台山赵超书丹。而选材监刻,力助建碑,复刊行专集,以长留纪念者,则香港赵族宗亲总会也。

一九五九年香港政府立石

本文全部图片及文字版权归属『张云开』

扑捉一个国度、一座城池、一条街道、一间店铺、一件物品存在的意义与价值;分享一段旅程、一个故事、一种心情、一瞬感悟、一片情怀。活在当下。