桂北红色文化经典线路:红七军过全州

蒋咸喜 唐国辉 蒋廷松

在中国红军战斗序列中,中国工农红军第七军(简称红七军)是一支骁勇善战、英勇顽强的部队,是一支伴随着百色起义诞生的部队,是一支以广西少数民族为主组成的部队。从这支部队里走出了共和国的军委主席,一位大将,两位上将,四位中将,十二位少将和一大批党政高级干部。这支英雄部队在八十八年前,挥戈北上,转战千里,在全州这方土地上洒下了热血、留下了深厚的红色的足迹。

1930年12月底至1931年初,红军第一次过桂北,在全州召开了前敌委员会会议,这是红七军面临生死存亡的转折点,是红七军革命历程的重要的一页。故被后人将红七军的北上称为“小长征”、红七军的全州前委会称为“小遵义会议”。在这条红色的线路上有许多红色故事与遗址,是桂北红色旅游的宝贵财富,是进行革命传统教育的好地方。让我们缅怀他们,追寻那些红色记忆,感受过去的峥嵘岁月,进行一段红色征途感怀之旅。

1、界牌关

界牌是广西全州大西江镇与湖南新宁两县在高山峻岭上的交界之地,旧时立有界碑,故名界牌。界牌关位于全州大西江境内。

如图:界牌关。1931年1月1日红七军从湖南新宁县翻越界牌关进入全州大西江境内。

1930年12月25日红七军挥戈北上到达湖南武冈,连攻四昼夜未克,后有援军到达及敌机助战。红七军寡不敌众撤出战斗。是役,全军子弹几乎打尽,团长何子祁等指战员牺牲,伤亡惨重。12月30日,红七军甩开湘敌,转移到新宁县到达湘桂边境。1931年元旦早晨,红七军艰难地爬到湘桂边界广西一侧的十字路。在此,红七军后卫20师与包抄过来一股湘军展开了激战,此役有100多名指战员血洒疆场。红七军越过十字路后,往毛岩进入炎井山西北的界牌。

此时,红七军几乎是弹尽粮绝,面临疲惫不堪和饥寒交迫,红七军向何处去,解决给养和休整部队已成为极为迫切的问题。

在界牌这个地方,红七军领导获悉全州县敌人兵力空虚,遂决定挥兵南下,奔袭全州以便解决给养和休整部队。

在界牌,红七军领导分析了当前身处前有民团阻击,后有敌兵追击的险境,为行军安全起见,决定在界牌兵分两路前进。先头部队一路从界牌到八十山口,后卫部队一路从界牌到炎井。

2、炎井温泉

炎井红色景区就是融历史与自然景观于一体的旅游胜地,它距全州县城约44公里,位于云雾缭绕的越城岭山区大西江镇炎井大峡谷内,这里满山碧绿,空气清新,更有宜人的炎井温泉供人沐浴。

如图:炎井红色景区广场的红七军三位领导人塑像

在八十八年前红七军曾经过这里,并留下了一些红色的历史故事。1931年1月1日红七军从毛岩进入炎井山西北的界牌,在这里召开了紧急的丛林会议。

据莫文骅将军回忆:军部的首长召开紧急会议,研究部队今后的行动方向。军部原想经新宁、东安两县,再从零陵附近渡过湘江,入湘南,但何键已派兵从永州祁阳间防御,零陵县也有敌两个团驻守。军首长对这些情况进行了分析讨论。张云逸军长说:“零陵不能去。全州空虚,我们必须以最快行军速度,奔袭全州,以解决部队给养问题。”邓小平政委仔细听着张军长的发言,反复思考着,认为目前部队虽极度疲困,但只有立即折回广西,才能彻底摆脱湘军的围堵追击。于是,他语气坚定地说:“我同意张云逸同志的意见,立即离开危险的湘地,找个地方休整一下。共产党员要起模范带头作用,做好战士们的思想工作,动员大家战胜疲劳,战胜疲劳就是战胜敌人!”李明瑞总指挥也表示同意张军长的意见,最后作出决定:挥兵南下,奔袭全州。”

如图:炎井景区红色文化广场

红七军为行军安全,在界牌兵分两路前进。红七军的后卫部队护卫军部首长一路向东北沿着界牌、灰窑边、瓦厂坪、牛路口,向炎井进发。红军在行至炎井的华边子时,遇上了在这一带采挖中草药的村民蒋永璚(号玉该)。蒋永璚见到背着枪、穿着破烂的红军队伍,很是害怕,想赶紧躲藏。这时,一位红军追上来,热情地跟他打招呼,采药人蒋永璚见这位红军说话和蔼客气,被他的礼貌和诚意所感动,也初步了解到红军是一支什么样的军队,打消了对红军的疑惧心理。

蒋永璚懂一些治跌打损伤的草药,又了解到红军是穷人的队伍,就答应了用草药帮受了外伤的红军战士。蒋永璚告诉这位军官模样的红军:“用草药敷伤口时,先要用水冲洗伤口,从这里下去一点有个热水凼(今炎井温泉),凼里的水是热水,可以消毒。”蒋永璚带着红军来到热水凼,让红军战士用热水冲洗伤口。他看到红军伤员很多,自己采挖到的草药数量又有限,不能满足救治伤员的需要,他便从背楼里拿出能治外伤的草药,教红军战士识别。后来红军要到全州城里去,请他帮红军带路。蒋永璚考虑到红军是穷人的队伍,给红军带路与自己回家的路又是顺道的,就答应了,炎井的舒承忠也加入了带路的行列。故炎井温泉,成了受伤红七军战士的的康复之泉。

如图:张云逸大将的儿子张光东少将一行来到父辈曾经战斗的地方追思、悼念。

3、八十山古关

八十山古关位于大西江镇五星村委的八十山口,是扼守全州西北大门的重要关隘。

如图:1905年版《大清帝国全图》标注了在历史上战略位置极其重要的八十里山关

1931年1月1日,红七军的先头部队从界牌下山,沿湘桂官道向八十山关口进发,并在长界岭时,活捉了强迫群众埋毛竹钉,妄图阻止红军前进的全州民团20多人。随后继续前行,经千江里、棕棚岭、柳山里、横江源,并顺利地占领了八十山古关口。

此古关是由湖南武冈府经界牌,过八十山,进入广西全州的这条古湘桂军事要道上的一个重要关隘。因关隘位置险要,历来朝廷派兵防守,故名“军防口”,历来为兵家必争之地。

如图:八十山古关军防口。古隘口两边为悬崖峭壁,地势险要。

明初,朱元璋曾派护卫第一代靖江王朱守谦自南京至粤西就藩的六位护驾指挥屯守大西江“青瑶洞”,在此控扼要害,并设全州守御千户所,派兵防守。山关隘口下筑“军马坝”,隘口外设“军马场”。每逢朝代更替或社会动乱,便致烽火狼烟不断,匪寇狼奔豕突,战事频繁。明军征蛮、清军南定、南明永历皇帝奔命、定桂讨贼桂北鏖战、红七军北上、日军偷袭全州等无不先夺此关。

如图:八十山古关的古道闸口。

在“军防口”内的半山腰上只有一个天然闸口可通,且只能过得一匹马,昔日隘口两边军队把守,山上摆布着滚木、雷石、弓箭严阵。真乃“一夫当关,万夫莫开”。

4、精忠祠

精忠祠位于大西江镇锦塘村委四板桥村内,是自治区重点文物保护单位。

如图:精忠祠

1931年元月,红七军北上时曾经过此祠,并有红军在此休息,还张贴了红军宣传标语。该村村民杨富财说,红军来时,他父亲当时很年轻,也想跟着去当红军,但他爷爷知道他父亲要去当红军的消息后,便阻拦说,你去当红军了,我们怎么办?谁来照看我们呀?为了他的爷爷,他父亲只好放弃了当红军的打算。

红军经过的这座精忠祠,建于清朝咸丰8年(公元1858年),它是由大西江境内六屯区的军户为纪念精忠报国的民族英雄岳飞而建。祠堂供奉着岳飞、岳云、张宪神像。精忠祠建筑由砖门坊、戏台和祠堂主体三部分组成。门坊正额题铭“精忠祠”三个行楷字,四周高浮雕龙纹。

如图:精忠祠花戏楼

精忠祠花戏楼,是精忠祠之附属建筑。砖瓦结构,座北朝南,正台由8根木柱支撑,藻池结构,两侧副台用木板拼成屏风。门上方有花格窗。柱梁雕饰奇花异草,鸟兽虫鱼,刀法娴熟,栩栩如生。后墙门额饰精美石雕,别具一格。戏台和祠殿之间为露天看戏坪。台悬匾额“不亦乐乎”,壁板画福、寿、禄彩像,两侧题诗。台前柱对联:“千古奇冤,矫诏召逐,风波星殒,长使英雄浑泪;一腔悲愤,民族付与,河北未平,永叫志士寒心。”屋脊、屋檐、横枋所饰浮雕形态逼真。精忠寺花戏楼有较高的建筑艺术研究价值,名列《中国戏曲志》。

5、锦塘王家古樟乐园

大西江镇锦塘村委王家自然村是护卫第一代靖江王朱守谦至粤西就藩的六位护驾指挥之一的王庆二参将屯居之地。当年红七军曾路过此地,并在号称世界古樟王的千年古樟树下休息。这棵古樟粗壮高大,树技繁茂,根系发达,其主干周长14.82米,高36米,枝叶延伸40余米,需8位成年人才能合抱。2000年8月,经广西大学林学院国家级著名测树专家陈森教授专项考证,古樟年龄在1200年以上,定为“世界之最”。

如图:千年古樟下的“樟寿乐园”

距古樟10米处有一对上100年以上的“幼”樟,交错而立,相依相偎,被当地居民誉为“夫妻树”。树下河卵石星罗棋布,每石一寿,百石百寿,古樟风雨尽融“樟寿乐园”。中华历史地理学届的一代宗师王恢教授就出生于此村。

6、万全寺

万全寺位于大西江镇东江村委枫木山自然村。

如图:大西江万全寺

如图:万全寺的戏台

1931年元月,红七军过大西江时曾经过此寺,并有红军在此休息。

红七军经过的这座万全寺是万乡大西江五十四都的十排人于清朝道光年间所建,是十排人举行庙会的地方,寺内有古戏楼。万全寺在清末时曾是万乡大西江的自治公所,清宣统二年(1910)秋,万全寺成了大西江“梓溪村秦九龄组织贫民在长万乡展开反官府、反豪绅压迫的斗争”的策源地。民变起因是全州知州周登岸与乡绅富豪勾结,借举办新政在万全寺搞征收“烟火捐”试点,苛扰乡里,激起数起民变。这场斗争风潮迭起,迅速遍及全县各乡,轰动全国,震撼朝廷,“酷吏”全州知州周登岸也被免职。

这场民变以“官逼民变,绅逼民死”的“酷吏”佚事,刊载于清宣统二年庚戌(1910年)八月《东方杂志》第八期。

7、红七军宿营地大石江村

大石江村位于大西江镇政府所在地,是三国蜀汉贤相蒋琬后裔居住之地,是第五批广西传统古村落之一,全国文化信息资源共享工程在该村拍有电视专题纪录片《古风悠悠大石江》,其中就讲到红七军千里转战营宿大石江村的故事。

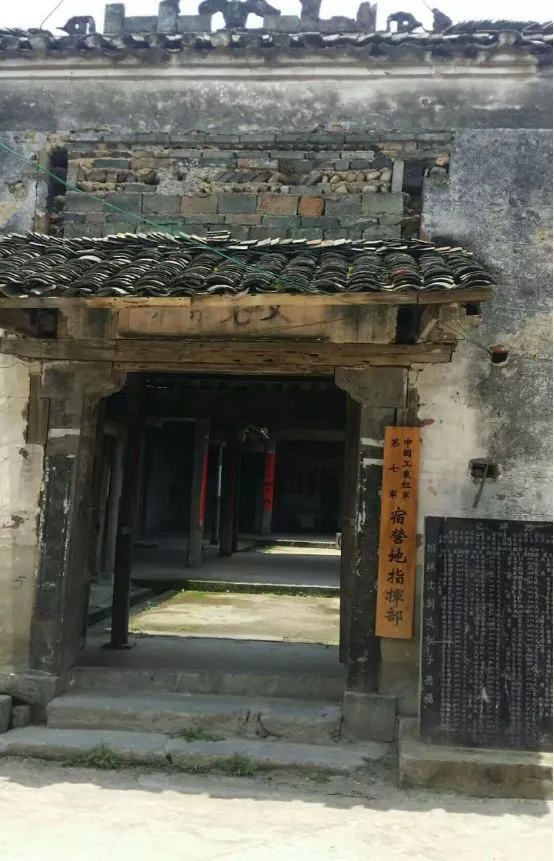

如图:红七军千里转战宿营大石江村

红七军北上进入全州境内,曾在大石江村住宿一夜。红军在这里宣传革命道理,对村民秋毫无犯,发生了许多军民鱼水情深的故事。

(1)红军渠情悠悠

大石江村前,有一条河流叫炎井河。明初时,居住在这里的大石江村蒋姓人的祖先,便在水流湍急的炎井河上,截流筑黄石坝,引入一条长达六华里的水渠,这条水渠灌溉着6000多亩良田,也是全村的生活饮用水源。

红七军在大部队尚未进入大石江地域,政治宣传人员即随前卫队率先入村开展宣传和发动群众工作,他们口头演讲、散发宣传资料和书写张贴标语,宣传共产党的宗旨、中华苏维埃政府的政策和红军的纪律。在做发动群众工作时,他们得知:不久前,大石江村的群众与邻村发生了一起黄石坝堰渠水源纠纷的持枪械斗事件,两村仍僵持不下。

红军前卫队了解到了纠纷的原由后,就请出两村的族老,做通了大家的思想工作,双方消除了隔阂。前卫队的红军战士随即还带领群众用石头堵塞好了渠道决口,大石江村也继续无偿提供渠水给邻村灌溉。此后,两村和和气气地又恢复了亲情往来。为纪念这些红色往事,当地人便把这条黄石坝古堰渠叫做“红军渠”。

如图:命名为“红军渠”的黄石坝古堰渠

(2)村民安排红军住宿并为红军伤员疗伤

如图:红七军宿营地指挥部——大石江村文冕宗祠

村里的群众看到红军前卫队政治宣传人员为他们化解了水源纠纷,当清澈的渠水再次穿村前而过时,乡亲们便为红军的爱民行为和诚意所感动,也初步了解到红军是一支什么样的军队,打消了对红军疑惧心理,转而热情招待红军。随后村民安排红军住进村里的6个大祠堂和俗称桥头边“四家火炉”(即四兄弟共建)的大宅院里。入村后,红军指战员不扰民侵民,对群众和蔼客气,买卖公平,并没收个别土豪的浮财和开仓分粮济困扶贫。

如图:红七军领导人和伤员在大石江村营宿的“四家火炉”民居

红七军的总指挥部设在大石江村下三房宗祠内。当时的红军伤病员住在“四家火炉”民居。四家火炉宅主之一的蒋永珞(彩庭先生)、蒋世定是远近闻名的祖传中医,他们分别开有益寿堂和芳记堂药铺。他们主动为红军伤病员治疗。村里的群众见红军虽衣单身寒却守纪爱民,深为感动,纷纷热情帮助红军准备晚餐。因红军伤病员太多,“四家火炉”的家人忙不过来,隔壁邻里的乡亲就主动过去打下手,帮熬药敷药和照护伤病员。村里的富裕人家还捐款银元100多元给红军添置御寒冬装。

如图:老中医彩庭先生为红军伤病员看病的益寿堂

如图:95岁高龄的蒋昌柏老人(右)在回忆红七军在大石江村的往事。图为红军住过的八房宗祠

(3)李明瑞总指挥对村民有承诺

次日,红七军整装出发时,军长张云逸和总指挥李明瑞对自发聚集到村中八房宗祠前广场欢送红军的村民们发表感谢演讲。他们宣讲共产党和红军的主张政策,告诉乡亲们红军是穷苦人家的子弟兵,是为穷人打天下的,号召贫苦大众团结起来闹革命,打土豪分田地,反对剥削压迫,争取自身利益。最后,张云逸和李明瑞感谢大石江的父老乡亲给红军的巨大支持。并说:“革命胜利后,我们一定会回来看望大家。” 村民们对李明瑞的演讲印象最深,至今仍在村里流传的有这样三句话:“我是李明瑞!李明瑞就是我!红军是穷苦人家的子弟兵,是为穷人打天下的!”

如图:红七军总指挥李明瑞在大石江村中的演讲处

蒋德胜的弟弟就是在大石江村听了李明瑞的演讲后,参加红军的,他随红军队伍走到龙水村,向在龙水村打工的哥哥蒋德胜进行了告别,后随红七军北上,参加了革命。

李明瑞还特意请村民的蒋世银为红军带路,蒋世银邀上脚村松山屋一个诨名叫癞子的人一起为红七军做向导,从广西大路,经磨头桥、屏山、全佳田、寺门前、蛟龙田,一路快速南进,到达亭子江犀牛塘。临别时,李明瑞给蒋世银和癞子各一块银元作为酬谢。但蒋世银一想到村人都谈论红军是他们看见过和听说过的最好的军队时,就坚决不要银元。李明瑞十分感动,握住他俩的手深表谢意!至今,红军当年宿营大石江村对百姓秋毫无犯的故事还在当地广泛传颂。

如图:2018年11月27日上午,开国大将、红七军军长张云逸的儿子张光东少将带领全家人来大西江重走长征路,参观其父辈红七军当年走过的地方,他们来到了大石江村,看望了这里的乡亲们,兑现其父辈在88年前许下的共产党打下江山后,回来看望乡亲们的承诺。

如图:新郎父母在大石江村的归崇庙烧香祈福,保佑红军平安

红七军出八十山口到达会龙铺、千户所两个小村时,会龙铺的蒋世兰正好结婚娶新娘,准备就餐时,突然有人大喊“红军来了!”因国民党政府的欺骗宣传,不明真相的群众恐惧地跑上山躲起来。红七军并未进村打扰群众,而是在村外稍事休息后继续赶路。红军过后返回的群众见酒席和家中物品毫发未动,无不感慨地说:“从未见过这样的军队!”新郎的父母蒋永佳夫妇在得知红军没有走远,就住在他们的老村大石江村时,第二天天还没亮就起床赶路,到大石江的归崇庙,跪拜烧香祈福,请管理凡间平安的灵王菩萨保佑红军平安、打胜仗。此事,在当地被传为佳话。

大石江村还是进行传统文化和廉政教育的好地方。该村素重耕读传家、诚信兴家、忠廉孝节的传统文化,其祖上立下了“立塾传经,不徒富而在教”的祖训。明朝中后期,这个当时仅有数十人的山区小村便科甲传芳,俊才迭现,呈“一知府、四大夫、五知县”之显。

如图:大石江村廉道巷内的“清莲鳌头”的壁塑——劝喻读书人要为官清廉

如图:大石江村儒道巷内的“诗书执礼”民居,寓意要后人尊儒重教,知书达礼。

这里有全州历史上第一个以崇尚科举而命名的乡级基层行政单位“登科里”;这里有嫂子劝弟励志勉学,外出为官清廉的登科桥;这里有南明永历帝发布抗清圣旨的领旨头;这里有精忠报效大明皇朝而惨遭清军五马分尸的明朝旧臣蒋锡周;这里有“刚直廉洁,所至有声”的清官“方竹”知县蒋成璪;这里有劝喻读书人为官清廉的“清莲鳌头”;这里有慷慨乐施接济穷苦人家100余家的大善人蒋芳友夫妇;这里有“莫道人情薄似纸,可知仁义重如金”的传统仁义道德的维护者蒋大诚;这里还有胸怀民族大义的抗日除奸故事。

如图:大石江村宗祠内的为官之道——忠廉

如图:大石江村宗祠内的治家之礼——节孝

村内尚有重塑道德纲纪,济世弘道,励志淑人的五道传统文化,即神道、廉道、儒道、善道、孝道。当地的非物质文化遗产沉积也极其厚重,有巫傩歌舞戏“傩鬼头还愿”祭礼、先秦祭礼孑遗“立尸祭”及全州县唯一仅存的珍稀剧种“鬼仔戏”等,这些文化遗存古老而神秘,堪称全州古代文化的“活化石”。

8、屏山村

如图:屏山村的祠堂,当年红军经过时在这里贴有红军宣传标语

大西江镇鲁屏村委的屏山村是红七军经过的地方。当年红七军过屏山村时,有一名十四岁的小红军战士因脚伤发脓感染,不能走路了。一位红军领导便在屏山土地堂的古松下将小红军托付给了拜菩萨路过的屏山村村民蒋守玉和蒋守信等人。他们接受小红军后,不敢把他领回家,怕民团的人来抓,就把小红军安顿在距村子一里远的七子坪丫头殿。小红军就靠丫头殿的供品充饥,才活了过来。蒋守玉懂些草药,每天到村后龙山里挖些草药熬水给小红军送过去,内服外用。经过近半个月的修养治疗,小红军勉强能自己走路了,他便向南寻找部队。他走了约三公里到了鲁塘村,脚痛吃力,便走不动了。在鲁塘村,他被一个名叫粟大的单身老人收留,改名粟六。粟大带着粟六,怕民团来抓人,他俩就躲到大渡源大山里种大山维持生活。后来屏山村拱桥头的蒋业修也到大渡源大山里种苞谷,认识了粟大和粟六,见粟六本份老实,做事勤快在行,就把粟六介绍给了丧夫的堂弟媳九妹仔。粟六到屏山拱桥头上门后改名叫蒋业来,并在此成家立业。

如图:在屏山村土地堂的这棵古松下,一位红军领导把受伤的小红军粟六托付给了屏山村的村民

如图:当年屏山村的村民利用丫头殿这个岩洞保护了小红军粟六

如图:小红军粟六当年靠吃殿内的供品活了下来。图右为屏山村丫头殿内供奉的丫头娘娘

9、虹饮桥

虹饮桥,为全州龙水村的古八景之一。当年红七军就是从虹饮桥进入龙水繁华的街道。昔有榜额题:“虹饮仙液”。它是一座风雨廊桥,这座横卧于罗水(今叫万乡河)的楼阁式桥梁,始建于清朝乾隆十年(公元1745年)。

如图:龙水村的虹饮桥

全桥为木瓦砖石结构,桥长70米,宽4.2米,高7米,是当地的风水桥,有纳福聚财之意。桥下是用青石砌成鱼嘴形的5个桥墩,桥上是亭台长廊,曲栏回合,盖着青瓦,两侧设有栏杆和座位,栏杆外另筑有风檐及亭,中间盖有7米高的四角凉棚,飞檐翘角,雕刻精美,寓秀逸于雄伟之中。虹饮桥下方有一弯堰坝,拦水成潭,并将罗水一分为二。桥的上、下两岸柳树参天,且濒临长洲(现称柳山尾)。蒋琦龄卸官归乡后,在柳林中建一禅寺,叫旧林寺,现仅存残墙。由于这里是当时的全州繁华之地,红军在龙水街上做了大量的宣传。除口头宣传外,红七军还在沿途写有标语,在全州县城,写有“打倒土豪劣绅!”“拥护工农商学兵!”“红军不发洋财!”据当地老人相传,红军的标语除了内容不错外,那字迹也苍劲有力,远近的人们都说写得非常不错。红军的宣传,吸引了一些有志青年倾向革命,甚至有的青年加入红军的队伍。

9、石脚村

石脚村(又名锡爵村)属龙水镇,是第五批国家级传统村落之一。红七军北上夜里经过这里时,没有惊动百姓,只与少量穷苦人家接触。有少数领导干部住在村里的谢氏宗祠。一般战士住在村里的巷道、万乡河的溪洲上、民房铺门口边住过。当时在这里宿营的红七军战士约数百人之众。当地民众见这支军队不扰民,甚感好奇,后来知道这是为穷人打天下的军队,又缺粮食,有谢以弟、谢茂清等一二十位群众将家里不多的米送给这些红军。这些红军天黑时来,天亮便走了。

现存的“谢氏宗祠”位于村西口。始建于清同治六年(公元1867年),为二进二院建式。该村最大的建筑群谢裕寿大院,属清代时期建筑,规模宏大,总建筑面积为1649.89平方米。

石脚村于1955年创办石脚村桂剧团。该剧团七八十年代最繁华时期在各乡镇演出,主要有《三娘教子》、《薛家将传奇》、《大闹淮安》和《白蛇传》等传统桂剧曲目。剧团至今仍保留了唱戏的行当,时常出演红色曲目。

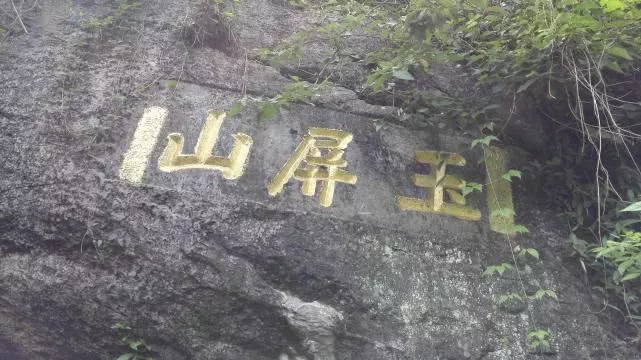

11、桥渡村

桥渡村属龙水镇,红七军北上过全州时,部分红军战士路过桥渡村曾在玉屏山住宿一夜。红军严格的纪律给村民留下了深刻的印象。

桥渡村的谢氏,崇尚科举,曾为全州的书香门第之族,可谓人才辈出。在科举时代,桥渡村共出了5个进士(其中1个殿试三甲第一名)、46个举人。清初康熙二十年(1681)至乾隆十五年(1750),70年时间,桥渡谢氏一共出了四个解元,即全省举人考试第一名,这在全州绝无仅有。

桥渡村世多显达,宋、明、清时,村里出了22个知县、一个布政使、两个监察御史、一个巡抚等众多官吏。清朝时广西最为有名的监察御史——曾为湘桂粤老百姓家家户户津津乐道的谢济世就出生在桥渡村。

明清时期,小小的桥渡古村留下的著作有史可查的,居然有9位作者,共留下著作达27种。明代文豪“粤西词坛领袖”谢良琦就出自该村,著有《醉白堂诗文集》。

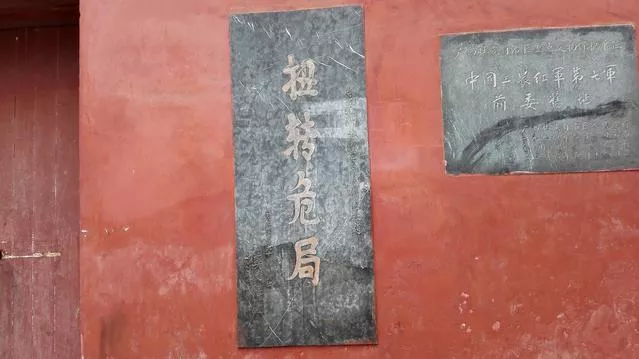

12、红七军前敌委员会会议旧址关岳庙

如图:红七军前敌委员会会议旧址关岳庙

被誉为“小遵义会议”的红七军前敌委员会会议旧址——全州县城求是堂(关帝庙/关岳庙/马王庙)(注:关帝庙/关岳庙/马王庙是原来的名字,求是堂是后人为了纪念红七军全州会议体现出的实事求是精神而逐渐形成的叫法,求是堂前面的广场人们也把它叫做“求是广场”)现在是自治区重点文物保护单位。原建筑面积达330平方米,规模宏伟,原来有门楼、戏台,很有气势,但由于长达两百余年的岁月侵蚀,现在只余正殿。此庙是一座飞檐叠阁式的古建筑。门有一对石狮相守,这里便是当年红七军总指挥李明瑞演讲的地方。1931年,红七军政委邓小平同志在这座古老的庙宇里,主持召开了红七军离开广西前的最后一次前委会,会议抛弃了“左倾”冒险计划,决定去湘、粤、赣革命根据地与朱毛红军会合,从而挽救了红七军。大门右侧,刻着莫文骅将军的苍劲有力的四个大字——扭转危局。

如图:莫文骅将军在红七军前敌委员会会议旧址关岳庙题写的“扭转危局”

红七军过全州经过的地方,有哪些地方值得一看? 红七军

1931年初,红七军北上经过全州县大西江镇、龙水镇、全州镇、白宝镇、两河镇,从1月1日从大西江界牌入关到5日从两河镇牛巴塘进入灌阳县境,行程一百余公里。随着地方热爱红色文化人士的开发,全州到大西江红色旅游线路日渐成熟。

在全州到大西江的线路,界牌关是值得一看,可惜有约2公里不通车。至今真正开发可看的地方当有如下十一个景点。沿红七军北上的路线走,第一个可看的地方当是全州县第一个成熟的红色景区炎井。这里有吃、住、红色传统教育学校与许多红色景点。

炎井红色景区红七军领导塑像

红七军第十九师进入大西江境的著名古关口八十山关口,为全州西北通湖南新宁县的的第一险关,地势险竣,有许多历史。

八十山关口

大西江镇锦塘村委四板桥纪念民族英雄岳飞的精忠祠,此处曾是红七军的宿营地。

精忠祠

红七军战士曾在世界樟王树下歇息,此地位于锦塘村委王家自然村。此千年古樟虽然遭大火焚毁,却发出不少新枝,感觉仍值得一看。

被烧毁的巨大古樟仅余五分之一吧

大西江镇大石江村是具有浓厚历史文化底蕴的地方,有不少与红七军有关的遗迹遗址。

张光东少将在大石江村考察

龙水镇虹饮桥是全州著名的景点,也是红七军过万乡河的地方。

张云逸大将的儿子张光东少将在曹玉生先生陪同下在虹饮桥合影

石霜故里广福桥,红七军从这附近经过。这儿有许多故事,值得你去了解。

车田庄自然村广福桥

顺天府尹蒋琦龄题写石霜故里

红七军的宿营地,国家级传统村落石脚村也是值得一走的。这里的乡村旅游也挺不错。荷花山庄也挺有名气。

石脚村红七军宿营地挂牌

红七军经过的桥渡村,是全州历史上非常有名的村落,曾是人才辈出的地方。

红七军在山下住,不扰民

红七军从全州著名的湘山寺门口经过,在城住了数天,没有对寺院进行干扰。让寺院内的僧、尼肃然起敬。

楚南第一名刹湘山寺

红七军在全州县关岳庙举行前委会,扭转红七军命运。

红六军团老红军后人重走父辈之路在关岳庙前合影

个人认为,红七军经过的全州至大西江线,以上11处景点最值得一看,除此以外,你以为还有哪些可以一看?知道的话,也说来听一听吧。

蒋廷松原创

带你走进凤山红七军二十一师秘密兵工厂遗址 红七军

红七军二十一师秘密 兵工厂遗址旧称甘燕洞,位于凤山县世界地质公园三门海景区内,距县城十余公里。 甘燕洞僻处山陬且盛产硝泥,人迹罕至,是隐藏军需兵械,秘密鸠工举事的理想之地。

[洞内的兵工厂遗址]

1930年11月,中国工农红军第七军在河池整编后北上,军部只授韦拔群红二十一师番号和编余的70多名指战员返回东兰、凤山两地扩建武装,留守右江根据地。二十一师副师长黄松坚、师组织科科长黄文通奉命到凤山、凌云县组建二十一师六十三团。

[红七军二十一师师部旧址]

为适应部队发展和武装斗争需要,12月上旬,师部决定在凌(云)凤(山)边界增设秘密兵工厂。黄松坚与红六十三团第三营指导员黄伯尧根据当地群众指点及实地考查,将凤山苏维埃政府的三塘兵工厂、凌云县苏维埃政府的那弄兵工厂一起搬迁到此洞合办二十一师新的兵工厂。

[兵工厂的纪念碑文]

新合办成的兵工厂颇具规模。前洞外垒防御石墙一道,建烧炭立窑2座;后洞挖熬硝灶数十个,立打铁铺和煅烧冶炼作坊各一排,辟浇铸工作间2处,建军械弹药仓库4间,4个风箱及一批打铁、修理枪械、翻装子弹、制造土地雷等工具。全厂有枪械修理员6人,工人30余人。师部从东兰勉俄兵工厂抽派技术员来指导。主要以就地采硝、熬硝,配制火药,翻装子弹,铸造土地雷为主,兼打造梭镖、大刀、长矛、仿制粉枪、短火、长腊枪等。产品供应63团各部及周边各县红军、赤卫军使用。 兵工厂的建立为当时的反“围剿”和后来的武装斗争作出了重要贡献。

[兵工厂制造的粉枪]

此遗址于2005年被列为广西红色旅游精品线路重要景点之一,广西壮族自治区人民政府于2009年5月4日将其列为自治区级文物保护单位, 为世界地质公园三门海景区增添了浓重的传奇色彩!